彝族的酒具通常很考究,其中银制酒具尤为华贵精致。这件车形银酒具工艺复杂,造型独特。传闻彝族此种多流酒具只有一个流可以吸酒,其他皆为装饰,准确选择吸嘴是才思聪敏的表现。壶体上部的银浮漂也有标识作用,如果选错饮嘴,浮漂不落,又或者换嘴饮酒,都会引发众人大笑。

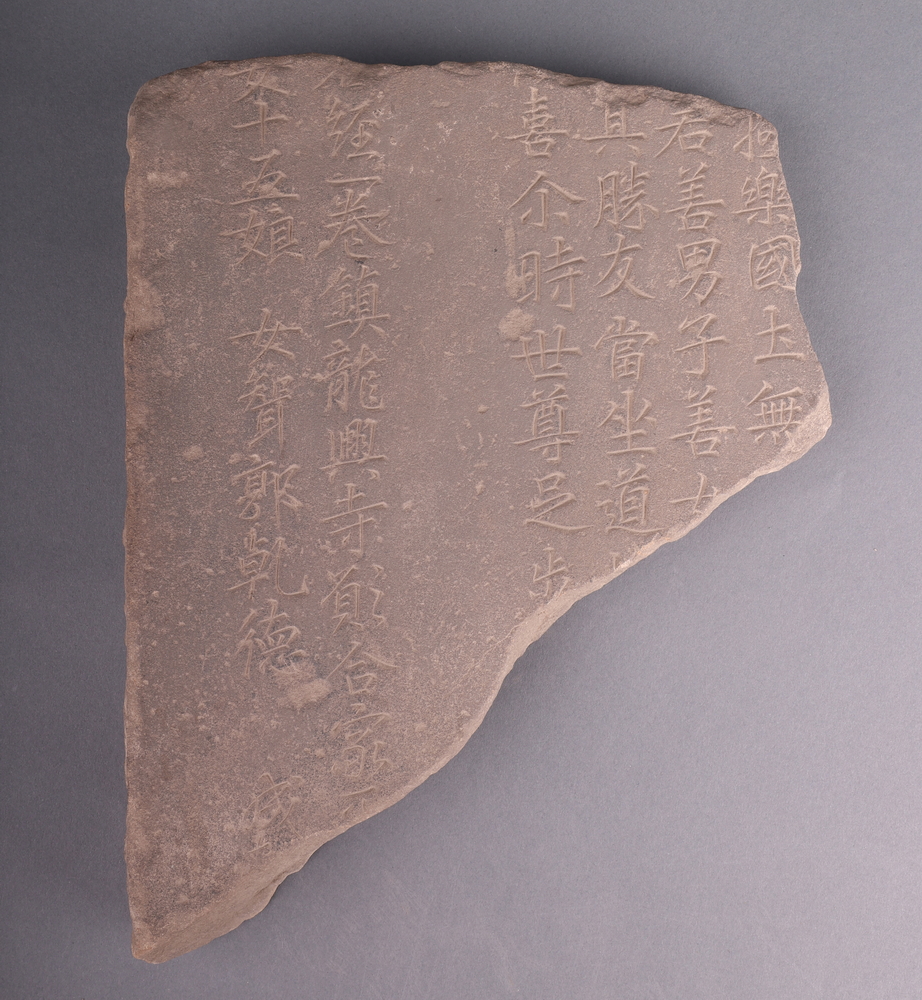

1948年10月,成恩元先生第5次赴邛崃进行采集工作时发现了这方残石经版,题记清楚地说明了它是由“女十五娘、女婿郭乾德”等人出资雕刻,供养给龙兴寺的。“龙兴寺”的称谓表明了该遗址在唐代的官寺身份,成为了揭开该寺历史迷雾的关键线索。经版残片右边是四行残断经文,原文为畺良耶舍译《佛说观无量寿佛经》,左边两行残文为:“……经一卷镇龙兴寺愿合家□……女十五娘 女聟郭乾德 成……”

蛤蟆在嘉绒被视为吉祥物,认为它可以招财。嘉绒地区的人们用青铜、黄铜或陶土制作外形如蛤蟆的壶,用以盛酒或日常陈设,表达内心的祈愿。这件蛤蟆壶20 世纪40 年代收集自理县杂谷脑地区,因其庞大的器型、精美的雕刻,收获过无数参观者的赞美。

料为粉红花缎,领、袖及下摆处镶蓝缎边,肩、胸、背缀有花鸟补八团,镶蓝缎边及花边女上衣。里衬白布。

整条裙上半段为素净天蓝色面料,下半段接驳五百多道细密的蜡染褶裥。褶裥层层叠叠,密集厚重,十字、团花、变形云纹隐藏其间,若隐若现,斑驳陆离。下摆横拦两道紫红色刺绣,打破了蓝色可能的沉闷。在处理上段与下摆的接驳位置时,苗族女子采用了巧妙的针法,使二维平面与三维立体两种结构得以完美衔接,堪称简与繁巧妙结合的民艺典范。

绣婚嫁图红鹅蛋绸帐檐。

用于装饰妇女头发。铜质镀金、贴彩、镶珠翠簪。圆形,分两层,底层饰一圈镶彩珠梅、兰、竹,上层饰镶彩珠折枝梅花及蝴蝶,簪头图案呈对称状。有一尖头簪针。

敞口,厚圆唇,浅腹坦底。柄部贴乳丁三枚,高圈足作双层莲瓣状。红褐胎,外壁遍施深褐釉。

此为文九品补子。练鹊形象加以美化,两条后垂的长尾末端还装饰上两个孔雀翎的圆晕。整幅织绣色彩较为单调。

敞口圆唇,浅腹,饼足。近口处有一管状短流与夹层相通。褐胎,酱褐釉,外壁施釉不到底。

现仅存上半身,头光残,左臂残缺,右臂略残,面微残,颈胸有裂纹。菩萨头戴联珠纹花蔓高冠,饰三簇忍冬卷草纹,发髻高挽,前又饰一簇忍冬草纹。头冠之两侧有圆饼形饰,缯带自其下垂披肩,发分八绺后梳,双耳下垂,耳垂稍后撇,面相圆润,修眉细眼,下巴微凸,肩有披发。颈部有五道蚕节纹,项佩联珠纹项饰,上一串璎珞,又分两道下垂至腰间相交。披云肩,内着僧衹支,外结带,溜肩,细腰,左肩和右手腕部有帛带下垂,右手上举,手持一细棍状物,上部残,食指上举贴细棍,左手腕部轮廓不清晰,手上帛带呈块状突起,似未加工完毕。

此为文七品补子。鸂鷘翔于五彩云中。其身上羽毛织绣成五颜六色,装饰性很强。

双手向前环抱,双脚后蹬,作蛙泳状,伏于椭圆台上,灰胎较粗硬,施青灰釉,饰褐彩。

此为文五品补子。白鹏展翅于海波,通身雪白,嘴、爪红,青色地子上满布祥云,另绣旭日和八宝。

圆领,草绿色丝麻织品,镶花边及绣人物。领口镶白缎,黄绸挽袖,绣凤穿牡丹,上衣。

此为文六品补子。鹭鸶立石上,海澎湃,青云簇日,三只蝙蝠呈三角形绕其飞翔。

白地黑蓝色线绣人、动物纹样。

出土时幢顶残缺,幢身残断。幢体为八面柱体,基座为正方形,上立须弥座,束腰以下为两层台阶,均为八面,下层每面有莲瓣形小龛,龛中刻有鸟兽图案,上层每面莲瓣形小龛内刻伎乐人物。束腰处每面刻方形小龛,每龛内各刻襌定佛像一。束腰上为八面形平台,台上又置一须弥座,下层较矮,饰覆莲;上层较高,饰仰莲。须弥座上置八面柱体幢身,在仰覆莲须弥座及幢身四面有四倚坐天王护幢,四天王皆身穿铠甲,铠甲上有“┴”形勒甲锁,肩披巾,帔帛绕双肩,并在双膝间垂成“U”形,鼓腹,束带,脐部有圆形甲。腿裙较长,延至足踝处分叉。其中保存较为完整的一天王一手按膝,一手拄金刚杵。幢顶已残佚,幢身最上层为一周莲花纹幢檐。

底座有裂口,腹部变形,腹部为浮雕纹八吉祥图,莲花纹底座,瓶口镶有莲花纹,颈部为大鹏鸟,手柄为莲花纹和如意象。

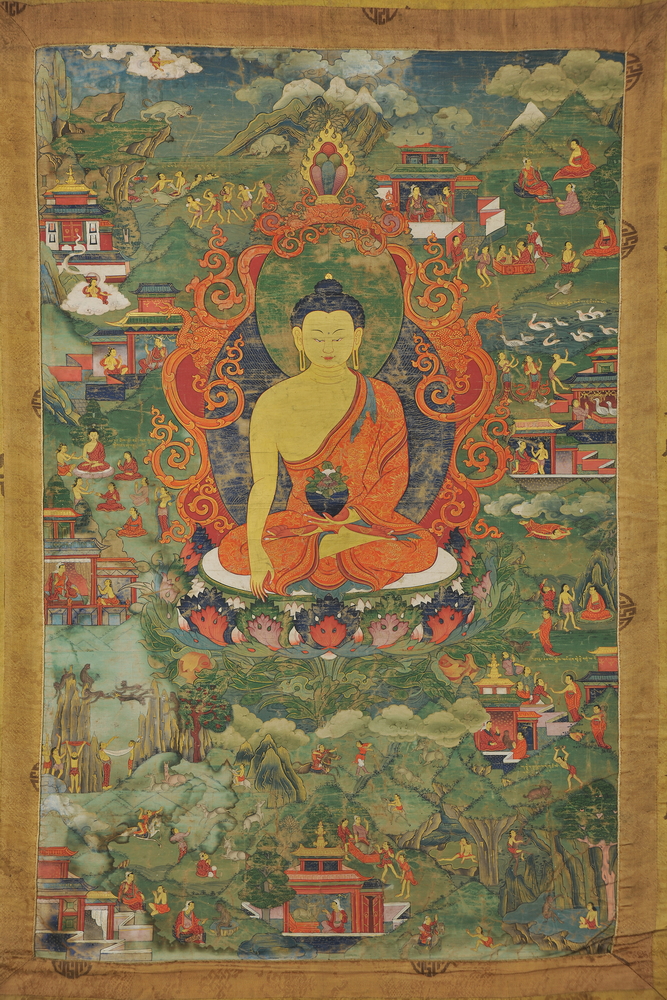

主尊一面二臂,蓝色高肉髻,黄肤色,相好庄严,右手作镇地印,左手结定印,并托蓝色钵,身着红色金线龙纹法衣,结金刚跏趺坐于莲花月轮座。红色叶纹饰背光顶部为红色饕餮顶如意宝;环绕主尊周围绘有祥云、山水、花草、树木,动物,宫殿等许多优美图案。从主尊左上角开始以顺时针的方向描绘了十个佛本生传故事(正面铭文编记为二十至三十之间)场景,唐卡背面的礼赞文中提到该唐卡为佛本生传的第二十。因此,我们基本可以推断该唐卡并不是一幅独立的唐卡,而是成套唐卡中的一幅。该唐卡生活气息浓郁,主次分明,构图饱满,疏密有致,层次分明,形象生动,其笔法细腻,线条流畅,是一幅非常难得的清早期的唐卡精品。

撇口,圆唇,弧腹,圈足。外壁口、足部各饰青花弦纹两道,外腹绘斗彩鸳鸯莲池纹。内壁口部饰梵文一圈。里心绘斗彩鸳鸯莲池。白胎,白釉。

菱形撇口,束菱颈,溜肩,鼓腹,圈足。对称二宽板耳上接口沿下接腹中部,腹剔削四个螺状纹,颈划短竖线纹带二条,灰胎粗松。

此像系红砂岩质背屏式造像,上部已残。正面主像为一立佛,两侧分立有二胁侍菩萨、四菩萨、四弟子、二力士等,背后有众比丘及供养人像。此造像的背面分为上、下两段,上段为两两相向的两列供养人像,左列共五尊像,右列共六尊像。下段为阴线刻出的发愿文,铭文内容如下:“中大通四年八月一日/繁东乡齐建寺比丘/释僧镇发心敬造/释迦石像一躯愿/生生世世因真出家/离一切苦得一切乐/过去者生天现在者/安隐无诸障碍广/及六道普同此愿/为亡父母造”。此外,在造像的两侧面,各刻有一持物神王像,造型怪异。

眼镜套,用以盛放眼镜。或以硬纸为盒,外裱绫锦;或直接用厚帛制成上下两截,下部为盒上部为盖,盖顶栓一丝,以备系佩。此件制法为后者,葡缎,平金绣寿字,上绣蝙蝠与桃两种吉祥图案,象征福寿之意。其线条清畅,绣工精整。

橘红缎眼镜盒,褪色。绣水仙花。

侈口,方唇,口部近椭圆形,束颈,溜肩,鼓腹,平底。腹部有涡纹。口,腹贴弧形宽立耳两只。泥质灰陶,罐身施红、黑色彩绘。