我是小小非遗传承人解码织绣里的千年祝福课程简述清代织绣艺术臻至巅峰,其纹样设计与应用反映了当时社会的繁荣及哲学美学理念。经纬交错的丝线,承载着中华民族深邃的美学密码。无论是服饰抑或陈设品,我们都能看到众多精美纹样中蕴含着诸多“创意非凡”的组合。五蝠围绕仙桃蕴含“多福多寿、福寿双全”的美好祝愿!猫咪和蝴蝶形影不离隐含“耄耋”谐音的文化寓意!让我们一同走进织绣艺术的瑰丽殿堂,以指尖感受千年文明的脉...

四川大学博物馆公共教育与服务部策划撰文 | 袁瑞排版 | 周玙劼终审 | 周静 梁英

饮食就是我们每天的生活。无论是先秦哲人口中:“一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死”的严峻,还是“闲时与你立黄昏,灶前笑问粥可温”的温馨。四方食事,一日三餐,早已成为中华传统文化中最具生机与活力的部分。《汉代人的生活指南•饮食篇》为四川大学博物馆“我是小小考古学家”人文历史系列研学课程之一。本课程通过深入研究馆藏汉代画像石、画像砖等实物材料上的图像信息,结合相关历史文献的研究成果,带领小小考古队...

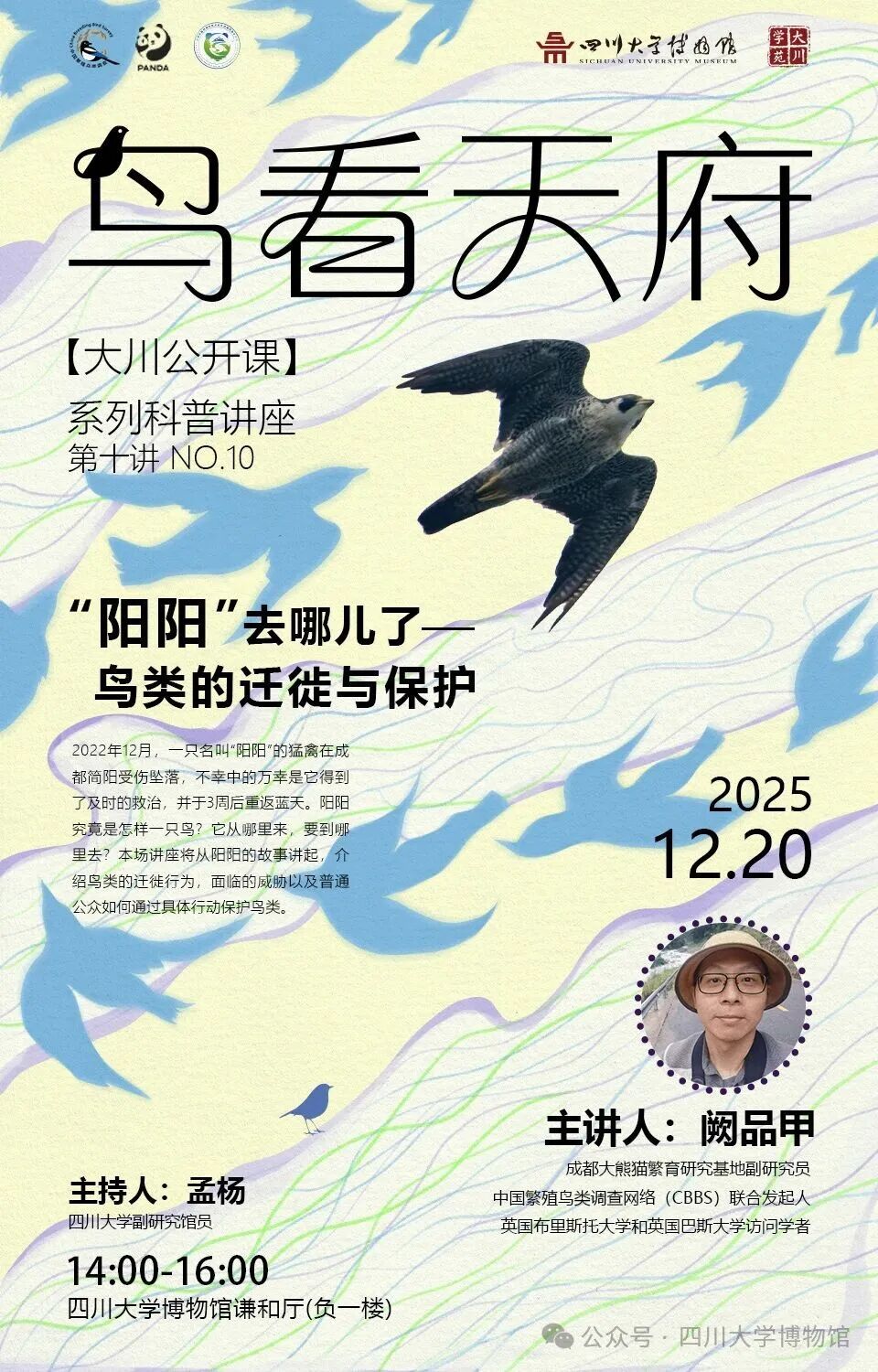

鸟看天府“鸟看天府”系列科普讲座秋水第十讲“阳阳”去哪儿了—— 鸟类的迁徙与保护 主讲人:阙品甲,成都大熊猫繁育研究基地副研究员,中国繁殖鸟类调查网络(CBBS)联合发起人,英国布里斯托大学和英国巴斯大学访问学者,长期从事林沙锥、灰冠鸦雀等珍稀濒危鸟类和鸟类多样性保护方面的研究工作。主持人:孟杨 四川大学副研究馆员内容介绍:2022年12月,一只名叫“阳阳”的猛禽在成都简阳受伤坠落,不幸中的万幸是它得到了及...

中国教育报-中国教育新闻网讯(记者 陈朝和)近日,四川大学博物馆依托自身高校博物馆独有的学科资源优势,举办首届“博物馆∞:无限探索日”活动。为期两日的活动将博物馆转变为可触、可感、可对话的跨学科互动体验空间,吸引了众多市民与学子热情参与,共同体验了一场横跨考古、科技、艺术与哲学的沉浸式探索之旅。据介绍,本次“博物馆∞:无限探索日”活动,灵感源自公元前三世纪亚历山大城汇聚奇珍与思想的“缪斯神庙”。...

12月13日下午,四川大学博物馆首届“博物馆∞:无限探索日”温暖开启,现场通过“神奇学科在哪里”互动体验区、“博物馆里的黑科技”游馆打卡两大主线,生命科学、考古学等九大学科的深度互动设计,将博物馆转变为可触、可感、可对话的跨学科互动体验空间。在“博物馆里的黑科技”之旅中,观众化身为接续前辈学术使命的“探索者”,三两组队,手持博物馆特制的《无限探索指南》穿梭于展厅,循着前辈学者留下的线索与猜想,在八...

无限探索日亲爱的探索官们:你是否想象过在博物馆里观看一场真实的“机器人大战”?现场观摩“原始人”如何打制石器?探索如何在掌心化出永不消融的“雪”?机会来了!12月13日(周六)下午2:30,四川大学博物馆“无限探索日”的精彩现场,将通过直播镜头,实时传递到你的面前!不用出门就能沉浸式体验这场跨学科大冒险——直播里能看到什么?科技前线:看川大师生研发的机器人如何灵活对决!生命奥秘:从鱼类到人类,我们的牙...

以下文章来源于自然书橱 ,作者四川山木自然等鸟类,作为自然界中最富生机的脊椎动物类群之一,以其灵动的身影、婉转的啼鸣,成为人类观察自然、感知生态的重要纽带。成都,这座被称作“天府之国”的城市,自古便与鸟类结下深厚渊源,从出土文物的斑驳印记,到传世古画的细腻笔触,再到文人墨客的诗词咏叹,鸟类始终是成都自然与人文交融的重要符号。如今,随着生态保护力度的不断加大,成都鸟类多样性愈发丰富——截至2025年3...