2025年5月18日,“5·18国际博物馆日”系列活动在四川大学博物馆圆满举办。此次活动围绕“守护·传承·未来”的主题,融合非物质文化遗产传承与自然教育,共分为四大篇章——“童画非遗·指尖传承”主题幼儿园作品展览、非遗手工大观:“磨显漆珠”、我是小小非遗传承人:“解码织绣里的千年祝福”以及“自然笔记——城市里的大自然”,内容丰富、形式多样,充分展现了艺术、自然与文化的交融魅力。同时也让观众了解地域文化,为非遗文化的传承与创新提供了新的视角。

一、“童画非遗”:童心绘传承

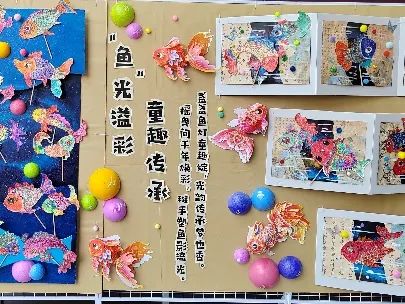

上午10时,活动在四川大学博物馆正式拉开帷幕。走进博物馆二楼展厅,一百余件4至6岁幼儿创作的非遗主题艺术作品令人眼前一亮——泥泥狗绘画、鱼灯、香囊绘画、糖画、剪纸、扎染、银饰等题材一应俱全,展现了孩子们对传统文化的独特理解与天马行空的想象力,也体现了非遗文化生生不息的活力。

二、大师展演:雕银丝光,展现漆艺瑰宝

下午14时,国家级非物质文化遗产项目——成都漆艺的国家级代表性传承人尹利萍老师,带来了精彩的雕银丝光技艺展演。在讲述中,尹老师从漆树的特点讲起,深入介绍了成都漆艺的独特工艺与文化底蕴,强调漆艺作为世界艺术的一部分,承载着中华传统工艺的深厚积淀。她现场演示的雕银丝光技艺精湛独特,吸引了众多观众驻足围观,带来了一场视觉与文化的盛宴。

三、漆珠工艺:在指尖打磨文化的光芒

“非遗漆珠手工体验”活动在博物馆一楼大厅如火如荼进行。九年磨一艺的漆艺传承人汪佳灵老师,一边手持漆珠半成品,一边为现场观众详细讲解传统漆珠的制作工艺:从黑檀木打底,到反复数十次刷漆、雕饰与磨光,每一道工序都凝结着时间与匠心。观众们在传承人的指导下,亲手完成了“磨显”这一关键工序,收获了属于自己的漆珠手串或吊坠,也体会到漆艺之美的细腻与恒久。

四、研学时光:走进非遗与自然的双重课堂

同时,还开展了“我是小小非遗传承人:解码织绣里的千年祝福”与“自然笔记——城市里的大自然”两个研学活动。

在“我是小小非遗传承人”课堂中,博物馆老师带领小朋友参观四楼清代织绣展区,了解中国古代织绣工艺的结构与美感。随后,孩子们在教室中亲手为传统服饰绘制图案,进一步认识织绣服饰的构成与创作过程,在动手实践中“解码”那跨越千年的祝福与美意。

与此同步进行的“自然笔记”活动则将视角转向自然生态。老师们带领小朋友走进川大校园的“自然平行世界”,通过望远镜观察白头鹎、外表憨憨但一点都不胆小的珠颈斑鸠等校园常见鸟类,书写下属于自己的自然观察笔记。大家在树荫下、草坪间发现与我们共享阳光雨露,共同居住在美丽的川大校园的动物的踪迹,体会人与自然共生的意义。

撰文 | 郭星宇(志愿者)

图片 | 郭星宇 姚竞汝(志愿者)

排版 | 黄宝玉

终审 | 梁英梅 张夏 达娃扎西