文物导赏百子迎春——四川大学博物馆瓷盒上记录的舞龙习俗

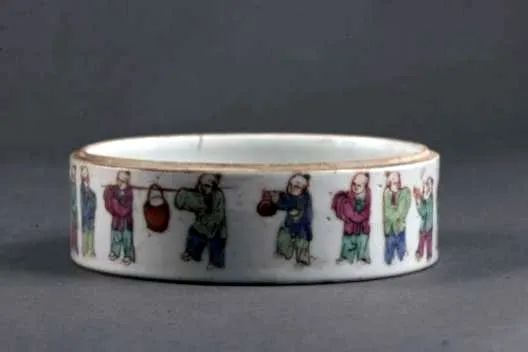

四川大学博物馆收藏的清光绪粉彩百子舞龙图(又称百子闹龙灯)节盒,由前华西协合大学博物馆馆长葛维汉于1935年9月25日征集于四川成都。盒通高6厘米,直径9厘米,呈直筒形,由盖、身两部分组成,通过子母口扣合,浑然一体。盖顶面饰以主体纹饰——百子舞龙,盖立面与盒身亦装饰婴戏百子图,有放爆竹、持鱼灯、骑竹马、敲锣等形象(图一)。图案场面宏大,人物众多,是典型的清晚期该类纹样的风格(参见图二、三)。

图一 清光绪粉彩百子舞龙图节盒

四川大学博物馆藏

图二 清同治粉彩婴戏舞龙图花口碗

四川大学博物馆藏

图三 清同治-光绪粉彩婴戏百子图盖罐

四川大学博物馆藏

所谓“节盒”,顾名思义,就是一节一节的盒身与盒盖通过口、底扣合组成的直筒型的套盒。瓷质节盒大致兴起于清康熙时,到清中晚期大为盛行。一般是四层至六层为一套,尤其以四层最为常见。节盒是女性用品,用于放置各种化妆品及其他杂物,常作陪嫁之用。因此,葛维汉所购节盒现陈列于我馆民俗厅传统婚仪版块。它只有一盖一盒,器型实际上并不完整,但是在一两层盒身有损坏或者遗失的情况下,也丝毫不影响使用,凸显其设计之工巧。

这件瓷器的纹样之中,包含了两个关键词:“婴戏”与“舞龙”。“婴戏”是从古至今十分流行的吉祥纹样;而舞龙则是有着悠久历史的民间习俗。

01“婴戏”纹样在瓷器上的使用及与“舞龙”题材的结合

活泼可爱、天真浪漫的孩童形象,在古代一直为人们所喜爱。这种喜爱,并不单纯是对婴孩本身的感情表达,而是蕴含了丰富的文化内涵。其中最重要的一点,就是对多子多福、传宗接代、家族繁盛的祈愿。“婴戏”题材使用范围很广泛,在绘画、瓷器、漆器、玉器、牙雕、木雕、石雕、剪纸、织绣、皮影等器类均可见到。目前可见最早以婴戏作为瓷器装饰的窑场是长沙窑(图四)。

图四 唐长沙窑青釉褐彩孩童执莲纹执壶

宋金时期,婴戏纹在瓷器上较为盛行。陕西耀州窑、河北定窑、磁州窑、江西景德镇窑等著名窑场均大量使用婴戏纹。耀州窑、定窑、景德镇窑的婴戏纹以刻划花、印花为主,而磁州窑则以绘画居多(图五-八)。

图五 宋耀州窑刻花婴戏纹碗

图六 北宋定窑刻划花开光婴戏纹双系方盒

图七 南宋景德镇窑刻划花婴戏纹碗

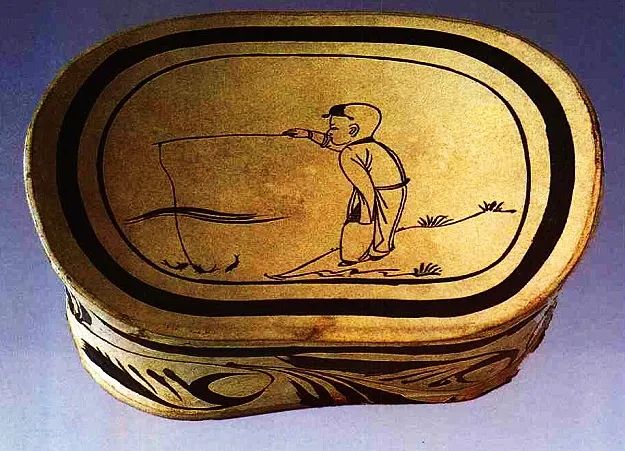

图八 宋磁州窑腰圆形白地黑花垂钓枕

明清是婴戏纹最流行的时期。明代的婴戏纹,民间气息浓重;清代婴戏纹在明代基础上有了长足发展,至迟在康熙时,瓷器上已经出现了百子图。不过大约在乾隆之后,民间色彩逐渐褪去,盛行贵族子弟游戏场面,如点彩灯、骑马做官、舞龙等。到了清晚期,百子舞龙图已经成为瓷器上十分常见的婴戏纹样。专为同治皇帝大婚烧造的御用瓷器上,也曾使用百子舞龙纹样(图九)。

图九 清同治粉彩百子图大盘

02舞龙习俗的形成与发展

目前比较公认的看法是:中国舞龙习俗源于古代求雨祭祀活动中的舞蹈。而这种舞蹈可以追溯至上古。

到了汉代,舞龙的形式逐渐完备,因此可以将汉代视为舞龙习俗正式形成的时期。董仲舒《春秋繁露》对求雨祭祀中的舞龙活动,有了非常详尽的记载:“春旱求雨…以甲乙日为大苍龙一,长八丈,居中央;为小龙七,各长四丈,于东方。皆东乡,其间相去八尺。小童八人,皆斋三日,服青衣而舞之。”春季求雨,舞的是苍龙,也就是青龙。另外,夏旱求雨舞赤龙,季夏求雨舞黄龙,秋季求雨舞白龙,冬季求雨舞黑龙。大龙、小龙的尺寸与数量也各不相同。

除了求雨祭祀,汉代的“百戏”之中,有一种名为“鱼龙曼延”,也有表演舞龙的过程。东汉张衡《西京赋》记载:“海鳞变而成龙,状婉婉以昷昷。”蔡质《汉仪》记载:“入殿前激水,化为比目鱼,跳跃嗽水,作雾障目。毕,化成黄龙长八丈,出水邀戏于庭,炫耀日光。”

随着时代的发展,到隋唐以后,舞龙的祭祀功能逐渐弱化,人们更加看重其娱乐性与观赏性。另外,舞龙习俗也开始与传统节日、庆典等活动密切结合,尤其是元宵节。关于元宵节的起源有很多种说法,其中之一就是:东汉明帝命令于正月十五夜晚在皇宫和寺庙里点灯敬佛,令士族庶民都挂灯,于是逐渐形成了元宵赏灯的习俗。《春秋繁露》中的舞龙用的是土龙。后来,因为晚上祭祀的需要,出现了扎制而成并安置灯火的龙具。随着元宵节赏灯习俗的兴盛,舞龙成为了元宵节里必备的重要节目。从此之后,舞龙又被称为“舞龙灯”、“耍龙灯”、“闹龙灯”、“掉龙灯”等。

南宋著名词人辛弃疾在《青玉案·元夕》中这样写道:“东风夜放花千树。更吹落,星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。”生动形象地描述了元宵之夜舞龙灯活动的盛大场景。

明清时期,舞龙灯已经彻底演变为民间娱乐活动。有关舞龙的文献材料层出不穷。明代诗人冯琦在《观灯篇》一诗中,对长安正月元宵节的节日氛围作了详尽的描绘,其中有这样的诗句:“万岁山前望翠华,九光灯里簇明霞。六宫尽罢鱼龙戏,千炬争开菡萏花。”清代姚思勤作《龙灯》诗:“灯街人似海,夭娇独龙蟠。雷骇千声鼓,琉珠一颗丹。擘天朱鬣怒,照夜火麟乾。衔曜终飞去,休同曼延看。”最后一句“休同曼延看”说明清代的舞龙灯已经和汉代的鱼龙曼延之戏有了根本区别。

03结语

中国幅员辽阔,虽然各地均有舞龙之习俗,但因为民族、风俗、文化等方面的差异,而呈现出浓重的地域特色。“龙”的品种繁多,有火龙、草龙、人龙、布龙、纸龙、花龙、筐龙、烛龙、板凳龙等等,据统计有百种之多。舞龙的技法上也各不相同。不过从广义上讲,它们都可以称之为“龙灯”。

时至今日,舞龙灯已经成为中华文化的标志之一,除了国内,但凡有华人聚居的地方,都长盛不衰。舞龙灯活动也并不局限于元宵节,很多节日、庆典都可见到它的身影,具体时间以及活动方式因民族、地域而有所不同。不过,最为民众普遍认可的,应该还是正月新春期间,尤其是元宵节的龙灯会。佳节期间,人们通过舞龙这一充满吉祥意味的民间娱乐,不仅能获得身心的愉悦,还可以满足趋吉避凶、风调雨顺、五谷丰登、六畜兴旺、人丁兴旺等心理需求,而华夏民族的理想信仰与传统文化就此得以代代相传,生生不息。

策划\张苹

撰稿\王波

绘图\刘梦彤

摄影\霍大清

排版\达娃扎西

审核\汪东升 周静 张苹