山水画法,

工绘舆图;

“应制图式”,

亦成大作。

……

这些美景来源于两百年前的地图集

——《清初四川通省山川形胜全图》

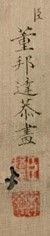

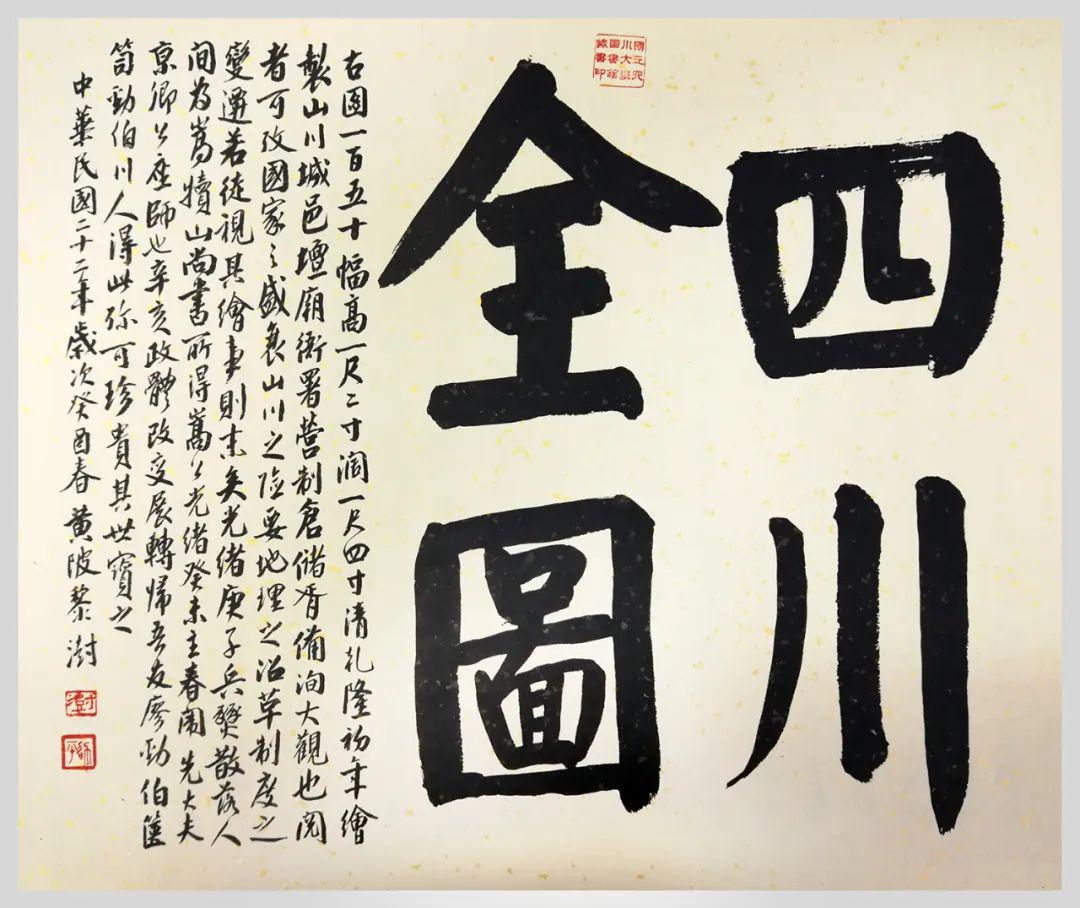

《四川全图》(清)董邦达等绘

清乾隆绢本设色绘本 四川大学图书馆藏

(“册府千华 锦水含章”四川大学古籍菁华展现场)

《清初四川通省山川形胜全图》,亦称《四川全图》(以下简称《全图》)。黄绫面函盒,盒口刻行书题名,内盛绢本彩绘图集。独立分幅,凡150幅,每幅高47.8厘米,宽40.5厘米。一图绘一城,所涉区域东至今重庆巫山县,南至今四川凉山州会理县,西至今四川甘孜州康定市,北至今四川阿坝州松潘县川主寺镇西北。一百五十座城,皆见如聚峰峦,如带江河,如磐城池,如林房舍,一派盛世太平气象。

如此煌煌之作,作者何人,何时成就?

工绘舆图 应制大作

查《全图》,可见第八十八幅《峨边营属 归化太平捲木三汛》左下题“臣董邦达恭画”,并有“臣”“邦达”二枚钤印,推测董邦达为绘者之一。

董邦达,何许人也?

董邦达(1696-1769),字孚存,一字非闻,号东山,浙江富阳人。纪晓岚授业恩师,“状元画家”钱维城师傅,曾为曹雪芹《南鹞北鸢考工志》题签撰序。

作为官员,他仕途通达。雍正十一年(1733)进士。乾隆二年(1737)授编修。乾隆十二年(1747),直南书房,擢内阁学士。其后,历户、工、吏诸部,乾隆三十四年(1769)官终礼部尚书。

作为画家,他精工山水。作画宗法元人,善用枯笔,风格在娄东、虞山派之间。其山水画水墨疏淡,设色淡雅,皴法松秀,文人情趣极浓。常年服务于宫廷,乾隆帝为之题志者甚多。

董邦达像 (清)钱维城绘

(图源网络)

然考董邦达一生,从未涉足四川,如何绘得如此规模宏大,细节周到的《四川全图》?

据查,《四川全图》具体绘制时间为乾隆初年,与乾隆帝用兵瞻对、金川一事有关。

乾隆十年(1745),乾隆帝派兵平定四川上下瞻对,这是乾隆早期的一次军事行动,也是清政府在四川境内仅次于大小金川之役的重大军事行动。

为平定四川叛乱、维护西南地区稳定,乾隆十二年(1747)至乾隆四十一年(1776),清政府前后两次出军进讨金川地区(今四川西北部嘉绒藏族地区),史称“清平大小金川之战”,位列乾隆帝的“十全武功”之二。

第一次金川之役:乾隆十二年(1747)——乾隆十四年(1749)

“共调派京东及各省满汉土官兵,共六万二千五百余员名。”

——《平定两金川方略》

第二次金川之役:乾隆三十六年(1771)——乾隆四十一年(1776)

“共调集十四省营十八路土司满汉屯土官兵,一十二万九千五百余员名。”

——《平定两金川方略》

《平定两金川方略》 (清)阿桂等撰

清乾隆南三阁四库全书本

四川师范大学图书馆藏

(“册府千华 锦水含章”四川大学古籍菁华展在展)

清军在瞻对之役和第一次金川之役中均遭到激烈反抗。官员不力,临阵易帅,战术失利,征剿不顺等,使乾隆帝心急忧虑,“初不意糜费如许物力”。当时董邦达随侍左右,圣心了然,必须分忧。

故今时学者们推测,董邦达是以兵部档案、内府政书档案和四川各地方志为依据,率画师绘制了四川全图。它并非供军队使用的军事地图,而是呈给乾隆帝的战备情况统计图,为朝廷决策提供参考,更资抚慰圣心。

纪载无遗 全图大观

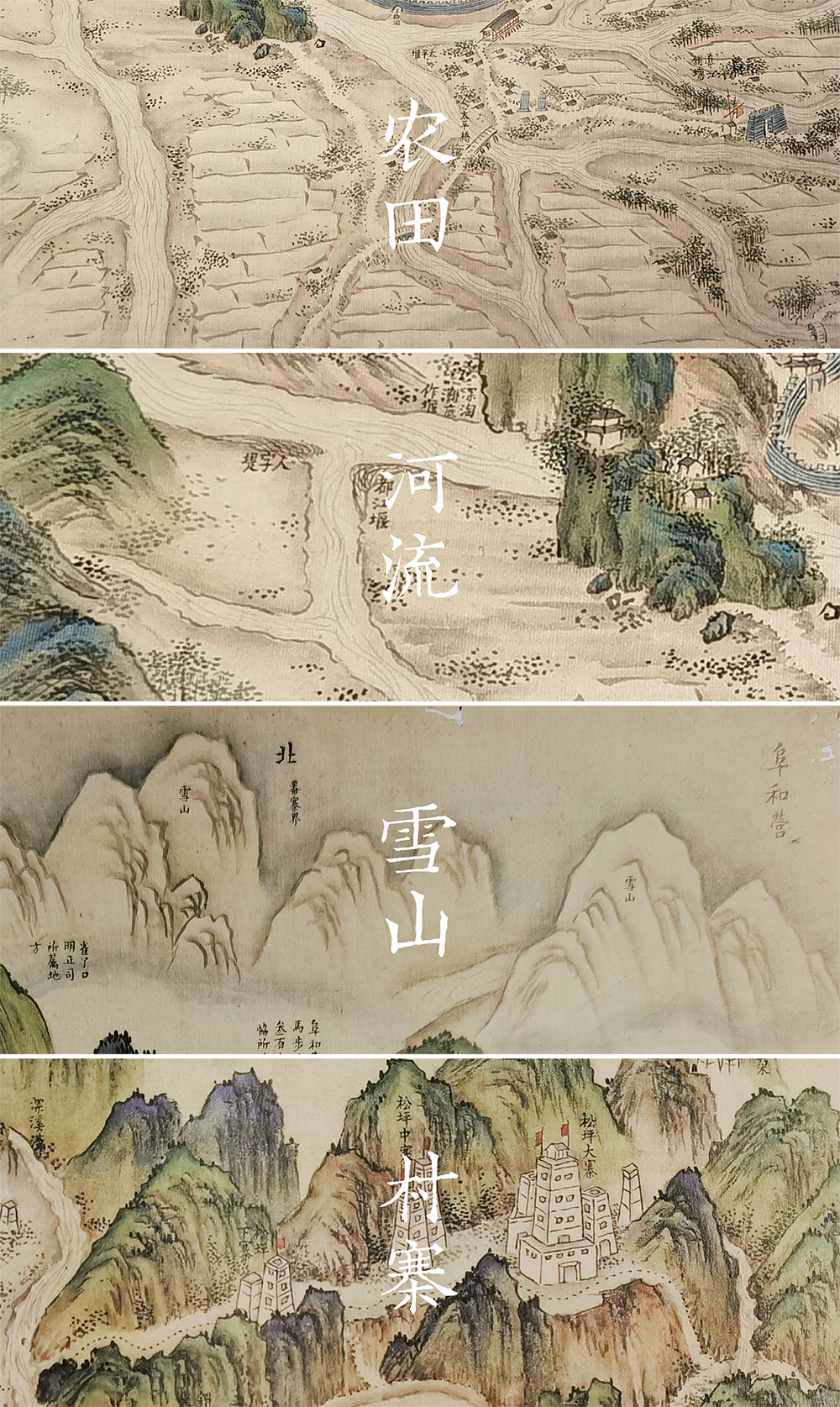

青绿山水 占尽形胜

《全图》中描绘大量山川景色皆用青绿山水画法,着色深浅不一,山水结构丰富,虽时见董氏枯笔长皴的画法,也时有润墨柔秀之笔,与董邦达的个人画风不尽相同。由此推断,《全图》并非董一人独作,实为其领衔绘制而成。

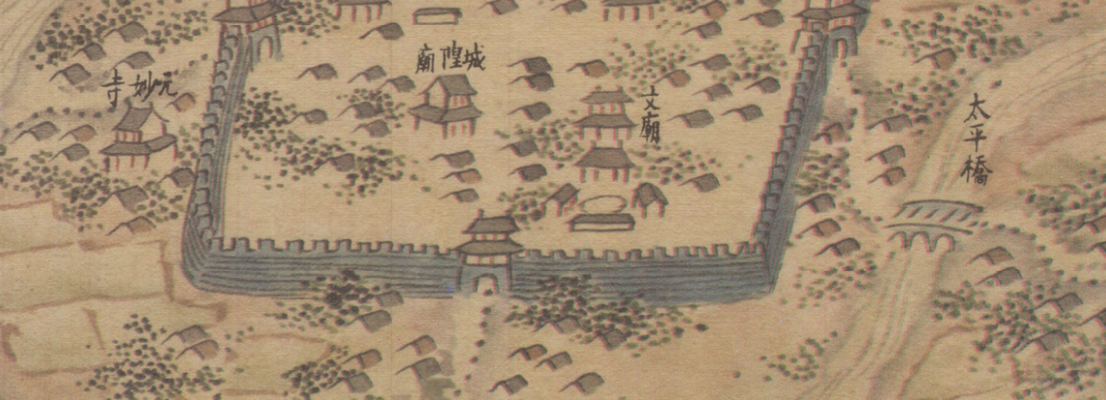

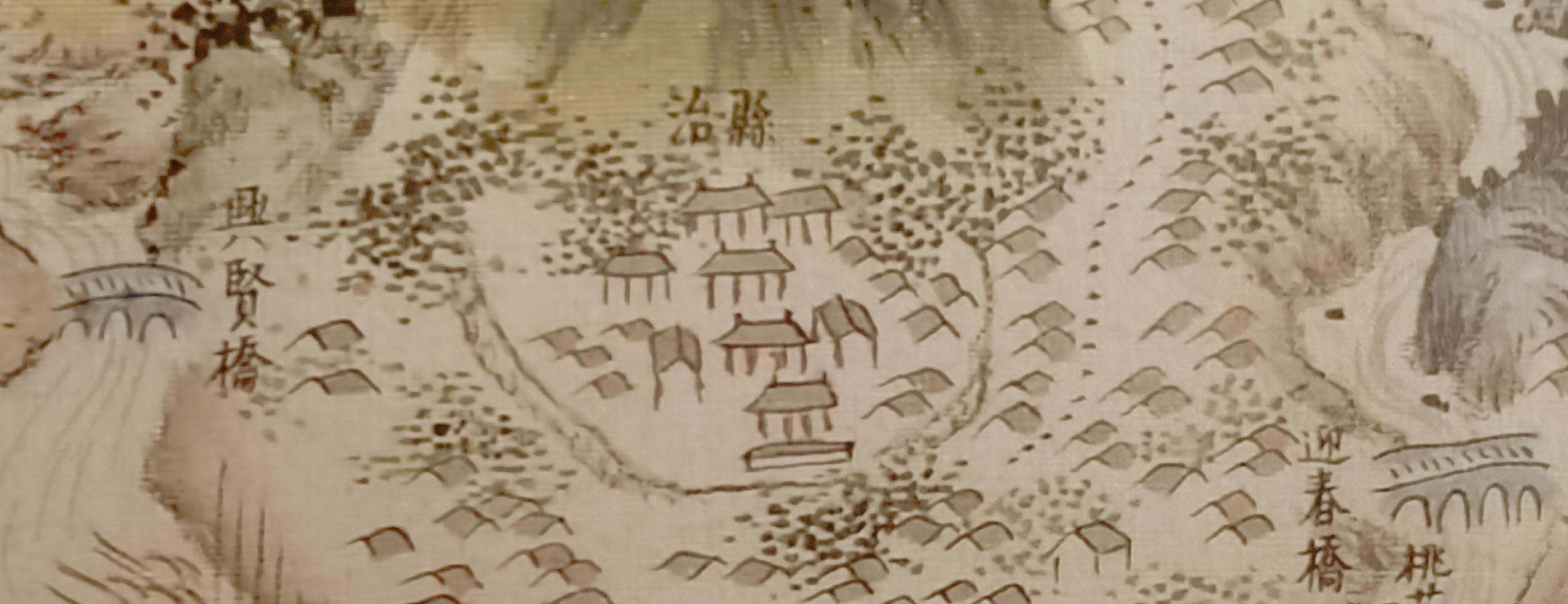

《全图》中所绘山川多以城池为中心,或关乎风水,或形势险要,但均未表示出空间远近、比例大小的差别。如此画法是为了突出山川拱卫城池的形态,表现山川对城池的屏障作用,带有较强的政治色彩。

《四川全图·重庆府(附巴县)》

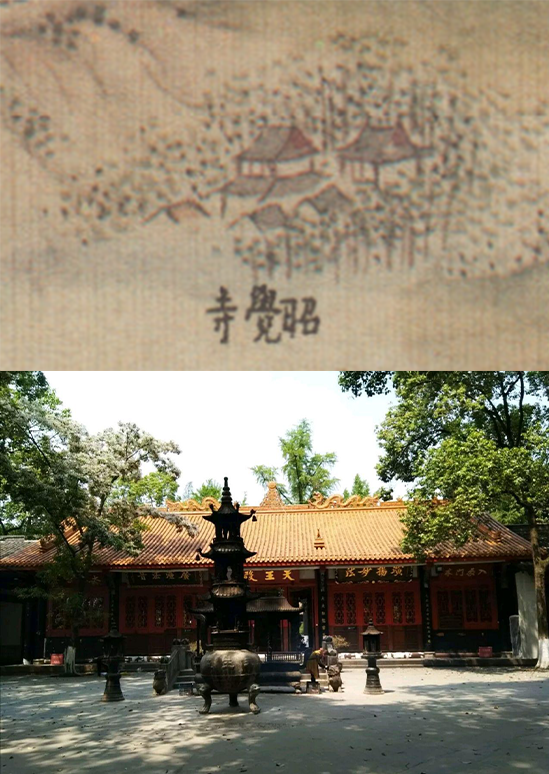

金城汤池 示权耀威

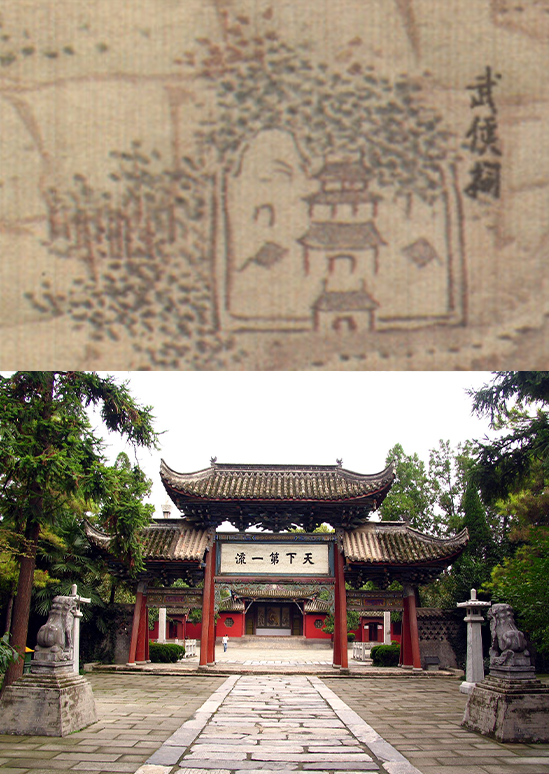

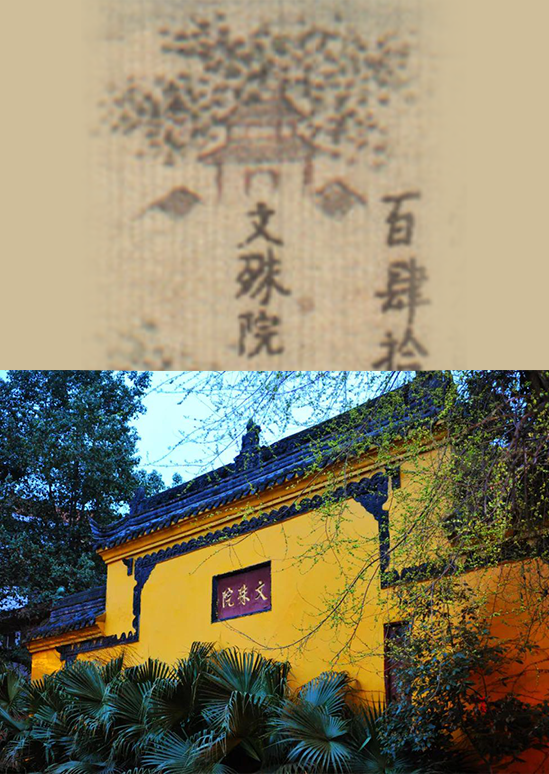

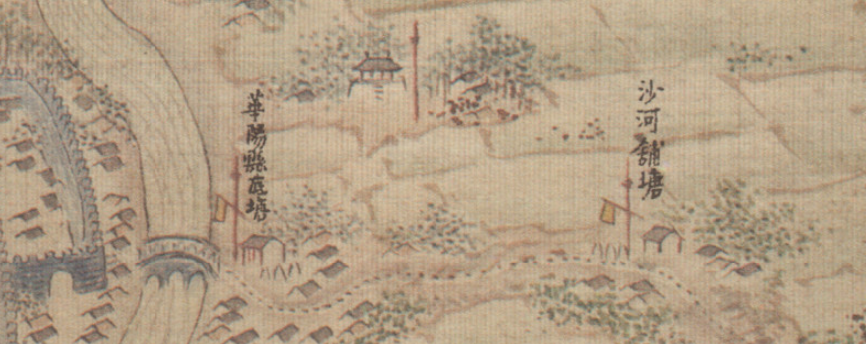

《全图》的每一幅图都以城池为中心,并采用较大比例尺来呈现,与周围小比例尺绘制的区域形成对比,突出了城池的地位。图中细致描绘了城门、城墙、官署、庙宇、桥梁等城市建筑。其中部分城市所记载的地名及相关名胜古迹甚至保存至今,如成都地区的昭觉寺、武侯祠、文殊院等。

《四川全图·四川成都府附郭成都县华阳县》

城墙是城池的重要组成部分。绝大多数府、州、县治城墙表现为砖石砌墙,城墙形状也大多相近。但崇宁、郫县等城墙为双层曲线式,代表结土为垣;长寿县为栅栏式,表示只有临时修建的栅栏。

《四川全图·彭县》(局部) 砖石城墙

《四川全图·崇宁县》(局部) 垣墙

《四川全图·长寿县》(局部) 栅栏

《四川全图》绘制的城池信息与方志记载并不完全相同,这与董达邦绘制此图集的理念有关:城池象征着王朝的权威与力量,在画中需要表现出地方运作规范有序的状况,让最高统治者感知到王权在基层正常运转。

穰穰满仓 浩浩兵马

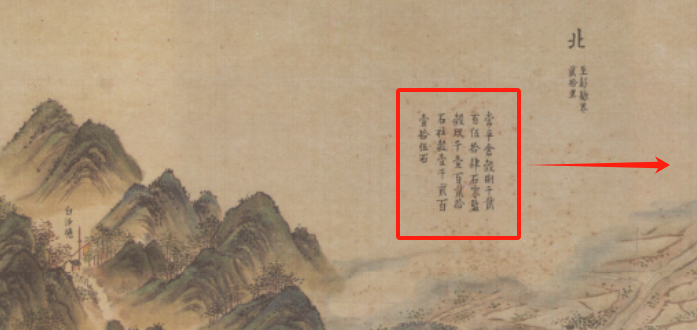

《全图》在图幅空白处标注粮食储备情况和军事布防情况。粮食信息包括各行政区划下常平仓、社仓、监仓等粮仓的粮食(谷、米、菽、麦、青稞等)储量。军事布防信息则包括八旗和绿营兵两部分,八旗主要驻防于成都地区,绿营兵则分驻于四川要地。

《四川全图·灌县》(局部)中记载的仓储情况:

“常平仓谷八千二百五十四石零,监谷九千一百二十石,社谷一千二百一十五石。”

清乾隆时期常见粮仓及其粮食来源

仓名 |

粮食来源 |

备注 |

常平仓 |

民间捐输、官方出资采买筹集 |

为调节粮价、备荒赈恤而设置的粮仓。州县设常平仓 |

监仓 |

生员、童生们为取得监生资格而捐纳 |

|

社仓 |

百姓劝募捐输 |

乡村设社仓 |

金川之役时,官员为解决军队粮草问题,曾向四川谷仓征粮。《钦定平定金川方略》《安县志》《大足县志》等文献都有相关记载。

打箭炉一路军粮原存炉仓一万石,除给过官兵口粮外,又酌拨雅州府仓米五千石挽运炉城。

——《钦定平定金川方略》

本县自乾隆三十六年九月至十二月加派军需六次。

——《大足县志》卷五《人物上·黄玉芳传》

可见,金川用兵前夕,《全图》中所记兵、谷数额确为乾隆了解兵力部署和军粮补给情况提供了有效信息。董邦达并非前线决策的官员,在图上标注兵、谷数额,是为了通过展现四川地区兵多粮足的景象,来安抚皇帝心绪,提振信心。

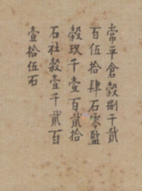

星罗铺塘 通讯巡防

清代绿营兵分防驻扎采用的是汛塘制度,发挥着治安防守和军事信息传递的重要功能。政府在城乡要道上增设大量关守机构“塘”,与旧置驿铺同设一处,因此《四川全图》中多有“某某驿塘”或“某某铺塘”之名。

《四川全图》中所绘塘房近1000个,虽仅摘其要,却也在一定程度上反映了清初四川的基层军事网络构成,有助于理解其军事地理格局。

《四川全图·四川成都府附郭成都县华阳县》(局部)

三个并排的锥形符号代表的是牌坊、望楼和烟墩等军事基地设施。

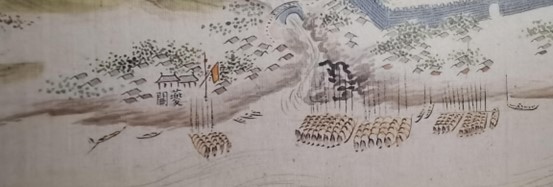

此外,《全图》中于岷江和嘉陵江下游、长江沿岸的嘉定府、重庆府、夔州府等城池外绘有数量不等带旗杆的船只,应为沿江汛塘所配备的哨船。固定的汛塘与流动的哨船相结合,保障了水陆道路畅通。

《四川全图·夔州府》(局部)

明确的会哨里程、星罗棋布的塘点、沿水陆大道呈放射状的塘路、整齐的哨船、笔直的旗杆、飘扬的明黄色旗帜、完备的塘房设施,共同展现了汛塘制度的有效运转,塑造出防控严密、乡里清晏、秩序井然的社会面貌。

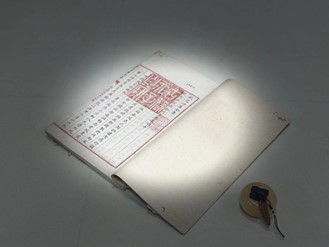

海内孤本 大川永藏

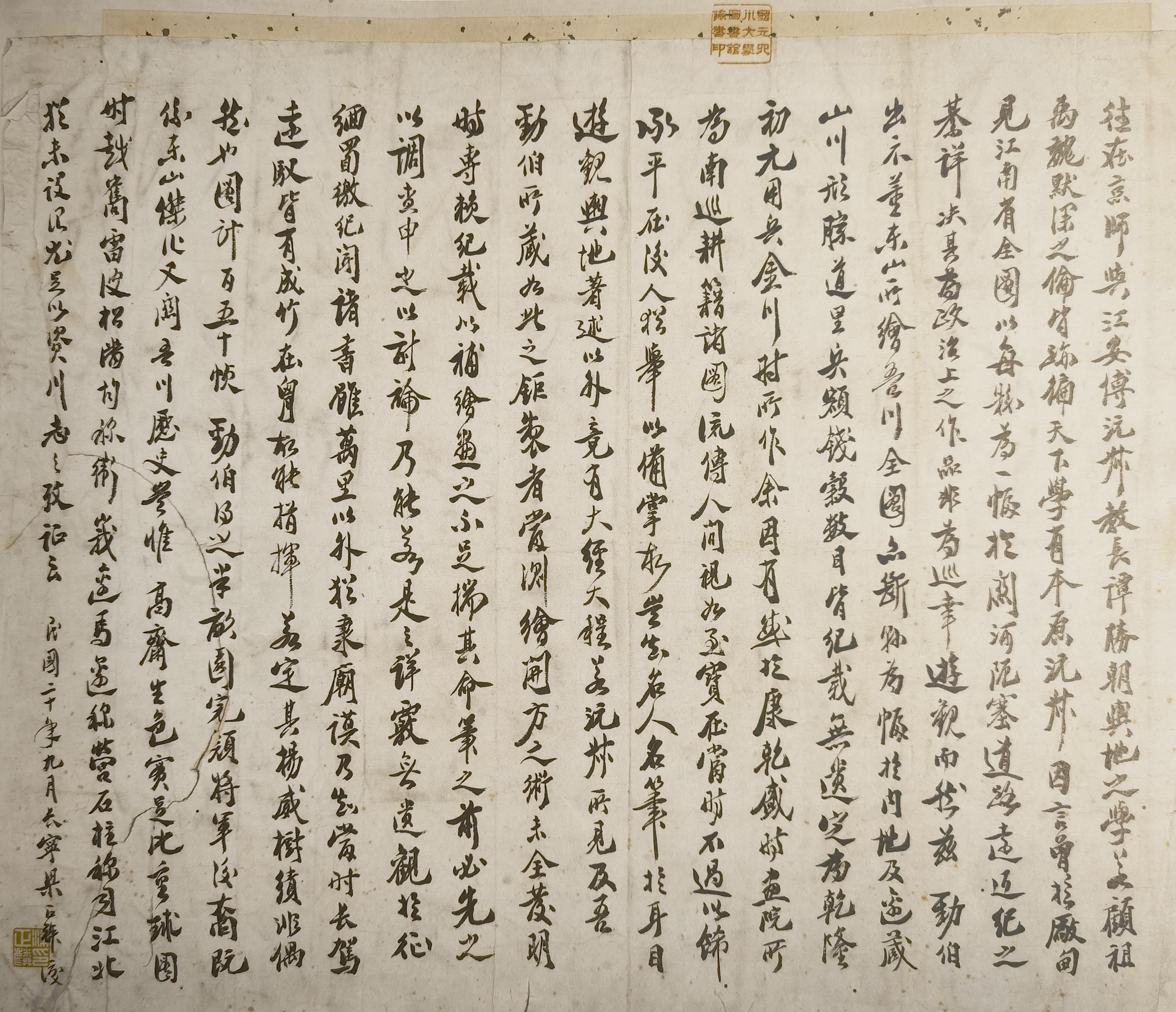

图集首页双面有字,正面有民国22年(1933)著名历史学家黎澍题署,反面有民国20年(1931)四川盐运使梁正麟跋文。

(该图)于内地及边藏山川形胜、道里、兵额、钱谷数目皆纪载无遗,定为乾隆初元用兵金川时所作。

——梁正麟

山川、城邑、坛庙、衙署、营制、仓储胥备,洵大观也。阅者可考国家之兴衰,山川之险要、地理之沿革,制度之变迁。

——黎澍

《四川全图》图集首页正面

左为民国22年(1933)黎澍的题署

右为“四川全图”四字图名

《四川全图》图集首页反面

民国20年(1931)梁正麟所题跋文

黎、梁二人补充了《全图》早期的流传经历:该图原属清宫珍藏,清末庚子之乱流落民间,曾经嵩犊山、廖劲伯等递藏。

时光更迭,《全图》几经辗转,于二十世纪三十年代初入藏国立四川大学,后入四川大学图书馆,成镇馆之宝。2009年,《四川全图》入选第二批《国家珍贵古籍名录》(编号:04131)。

如今,久未现世的《全图》真迹现身四川大学博物馆,供展于负一楼的“册府千华 锦水含章”四川大学古籍菁华展,供今人观览:

地理舆图,画尽四川府县,无一遗漏;

青绿笔墨,工绘山川形胜,气象万千。

实景与虚景,实测与经验,交织辉煌之作。

百年前川蜀,在是与非是,真实与幻像之间,奕奕晃动。

参考文献

[1] 马剑、朱莉娜:《乾隆初年<四川全图>考析》,《历史档案》2019年第4期,第85-91页。

[2] 四川大学编:《清初四川通省山川形胜全图》,成都:成都地图出版社有限公司,2021年。

[3] 范俊劼:《舆图生辉纸墨留香——“国家珍贵古籍特展”上的古地图一瞥》,《中国测绘》2009年第4期,第66-69页。

[4] 徐法言:《乾隆朝金川战役研究评述》,《清史研究》2011年第4期,第133-142页。

[5] 徐法言:《第一次金川之役起因初探——乾隆帝绥靖川边的努力》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》2012年第5期,第150-160页。

[6] 覃影:《土司舆图的谱系研究——以乾隆<雅州府志>土司图版本辨析为例》,《民族学刊》2021年第6期,第95-114页。

[7] 顾一凡:《第一次金川战役中清军受挫原因新探——以<庚复日记>为中心的考察》,《四川文理学院学报》2018年第6期,第57-63页。

选题策划 / 陈长虹

撰稿 / 梁厦、邹笔润

排版 / 邹笔润

审稿 / 陈长虹、周静