一部中华民族历史上规模最大的类书

一部至今无法超越的集大成之作

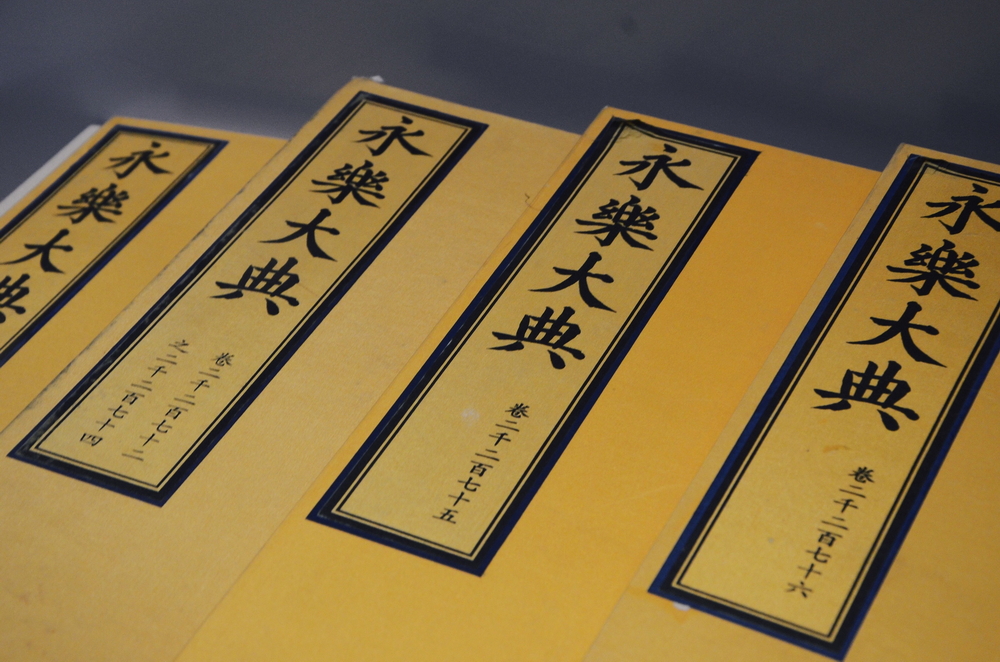

《永乐大典》

明成祖朱棣永乐元年(1403)亲谕编纂

历时六年

收录典籍七千余种

计两万两千八百七十七卷

凡例并目录六十卷

共装一万一千零九十五册

全书达三亿七千万字

含诸子百家、小说戏曲、经史子集

涉天文地理、占卜医技、释藏道经……

廋词逸事,不厌浩繁

靡不毕集,无所不包

“庶几因韵以考字,因字以求事,开卷而古今之事一览可见。”

——《永乐大典·凡例》

如此惊世之作,在修纂时已万般波折,卷入历史的长河中,其流传之路更是劫难不断、散佚几度。

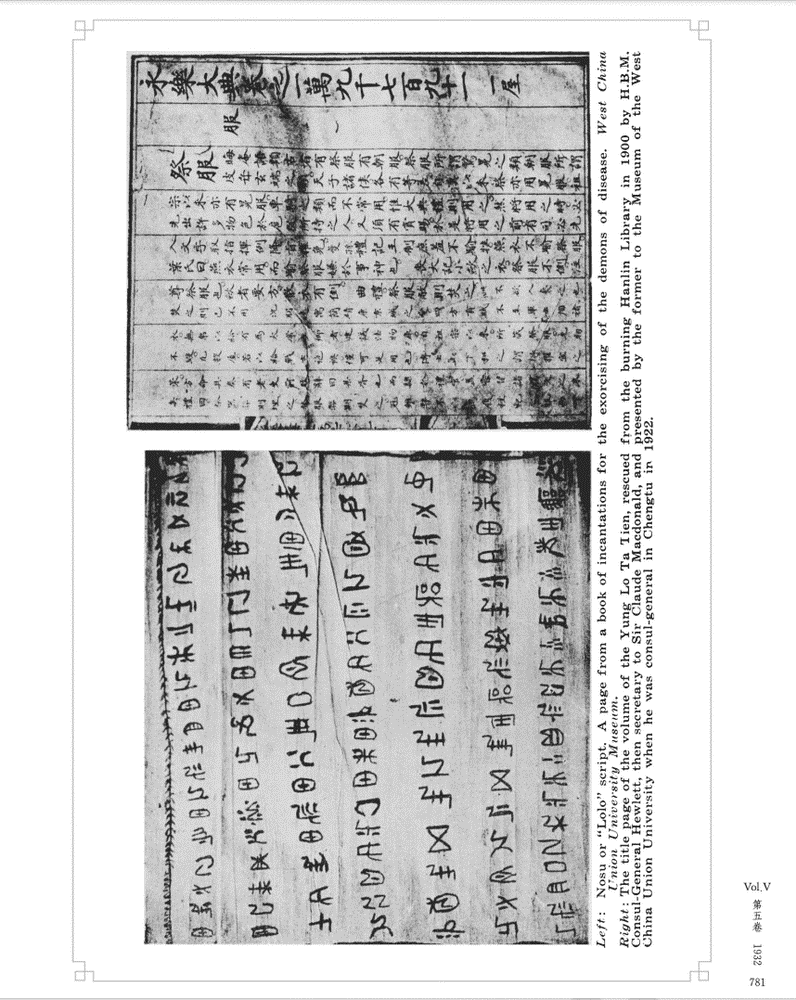

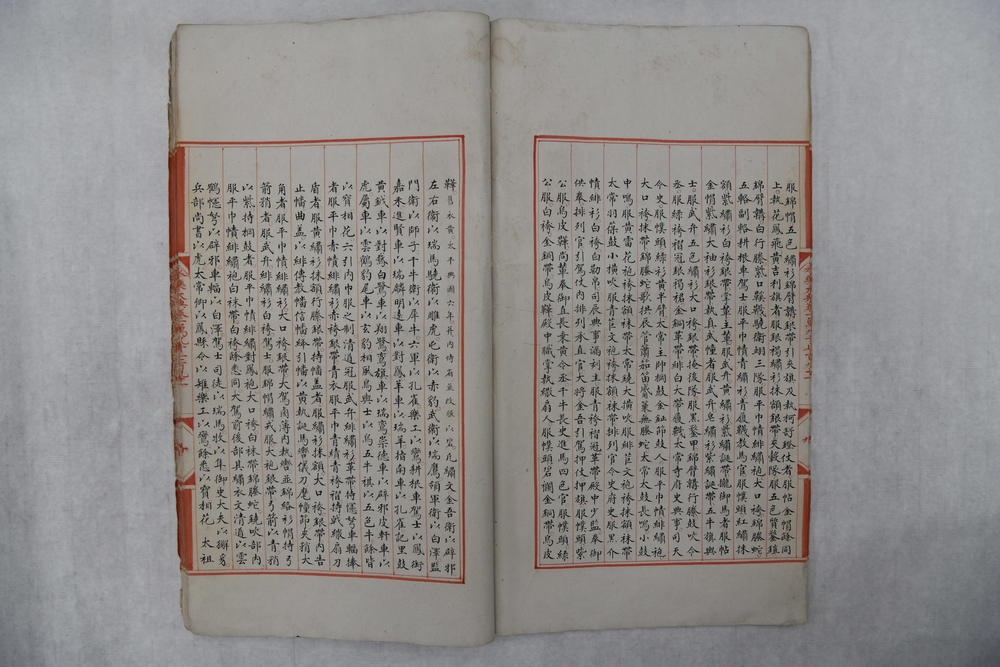

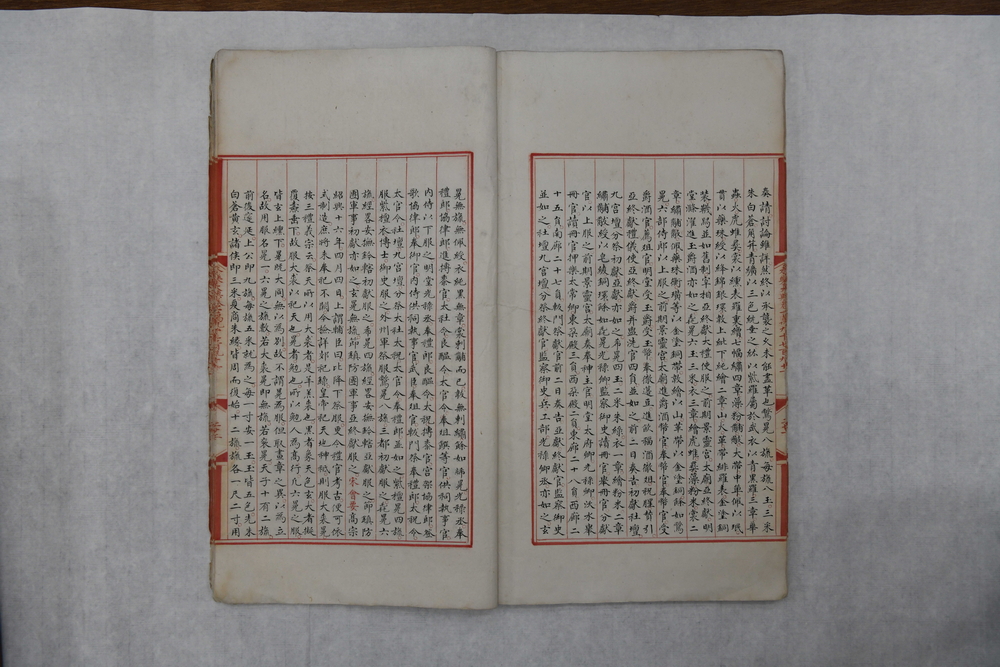

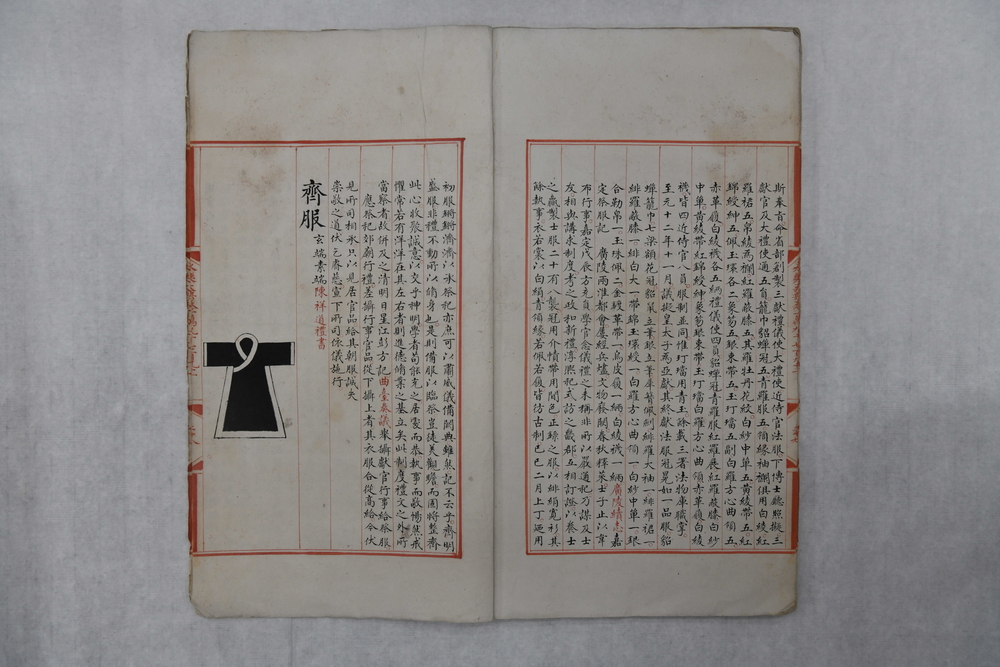

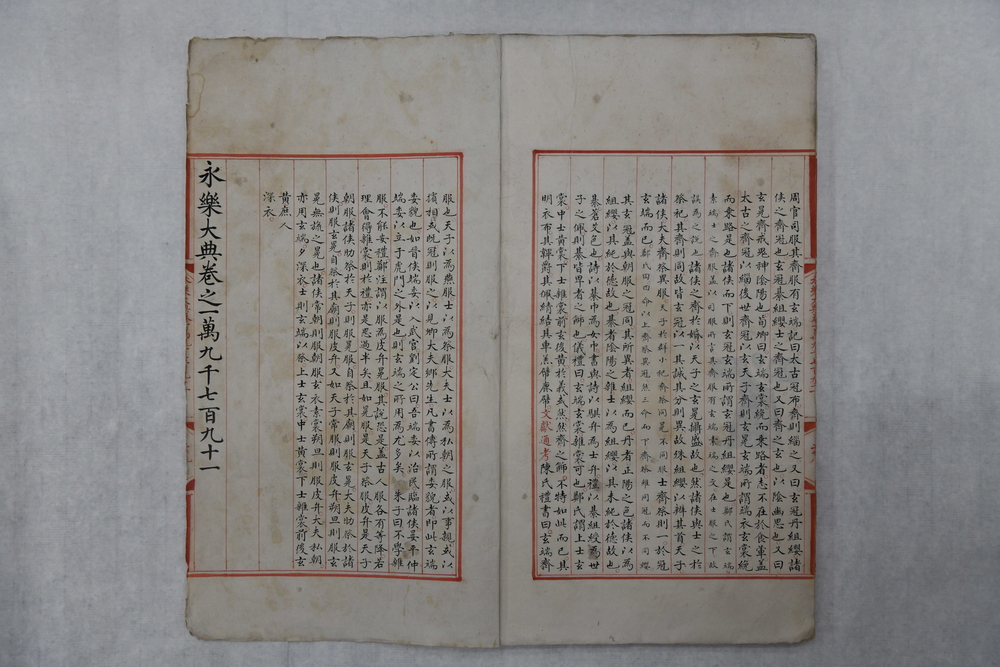

《永乐大典》第一万九千七百九十一卷

(明)解缙等编 明嘉靖内府抄本 四川大学博物馆藏

勿厌浩繁 济英于京

永乐元年(1403)七月,明成祖朱棣下谕,令解缙、胡广、胡俨、杨士奇等人负责编纂一部大型类书,要求遍采天下诸书,诸子百家、经史子集、天文地理、医药占卜、佛道经典等,靡不毕集,无所不包。

永乐二年(1404)十一月,解缙等人向成祖进呈纂录完成的韵书,成祖赐名《文献大成》,然对其并不满意,于次年(1405年)再次下令,命姚广孝、刘季篪、解缙、陈济等人重新修纂。

参与此次编修的文士儒生超过两千人。至永乐五年(1407),规模巨大的纂书工作宣告结束。成祖赐其名为《永乐大典》,并为其亲自撰写序文。

嘉靖三十六年(1557),宫中发生了一次大火,文楼附近的三大殿(奉天殿、谨身殿、华盖殿)被烧毁,嘉靖皇帝一夜连下三四道命令,使文楼中的《永乐大典》得以保全。

嘉靖四十一年(1562),嘉靖皇帝计划重录《永乐大典》,以备不虞,任命高拱和瞿景淳为总校官,张居正、林燫、丁士羙、徐时行等人为分校官,并挑选了一百多位善写楷书的儒士,开始了《永乐大典》的重录工作。

隆庆元年(1567),《永乐大典》重录完成,重录的副本贮藏在皇史宬。

明成祖朱棣像轴 故宫博物院藏

几经劫难 散佚四方

《永乐大典》正本自永乐六年(1408)正式成书后,一直深藏禁中秘府,即使内阁重臣也无权翻阅。明嘉靖后,不知何故已无人提及。清雍正年间,一直存放在皇史宬的副本被移至翰林院。乾隆三十七年(1772),清廷清查《永乐大典》,发现缺2422卷。至光绪十八年(1892)再次清查时,翰林院所藏大典册数已只剩下870余册了,之后随着战乱和偷盗盛行,《永乐大典》不断丢失。

截止2017年底,原11095册、22937卷的《永乐大典》副本仅余400余册、800余卷及部分残叶存世,总数不及原书的4%,分散于8个国家和地区的30多个公私藏家手中,其中我国国家图书馆收藏200余册,约占现存总数的一半。

明嘉靖年间《永乐大典》 国家图书馆藏

笔蕴锦绣 缥缃世传

中国古代传世典籍中,抄本是指根据底本抄写的书本,有时也称“写本”。抄本中纸墨精良、书法工整、舛误较少者被称作“精抄本”,年代不详的抄本则称为“旧抄本”或“旧写本”。

作为文献复制的手段,抄本在印刷技术得以广泛应用后依然与印本并存不废。究其原因,有的是限于条件无法刻印,只能依赖抄写,比如《永乐大典》《四库全书》之类的鸿篇巨制;有的特殊文献如帝王实录,抄写足敷使用;有的书籍虽有刊本但是无力获得,喜好者选择抄写录副;还有的,则是出于纯粹爱好玩赏而缮写的精抄本、影抄本。

稿本、抄本的并行流传可以弥补印本文献的不足,其数量稀少,且具有文献、文物双重属性,历来备受珍视。

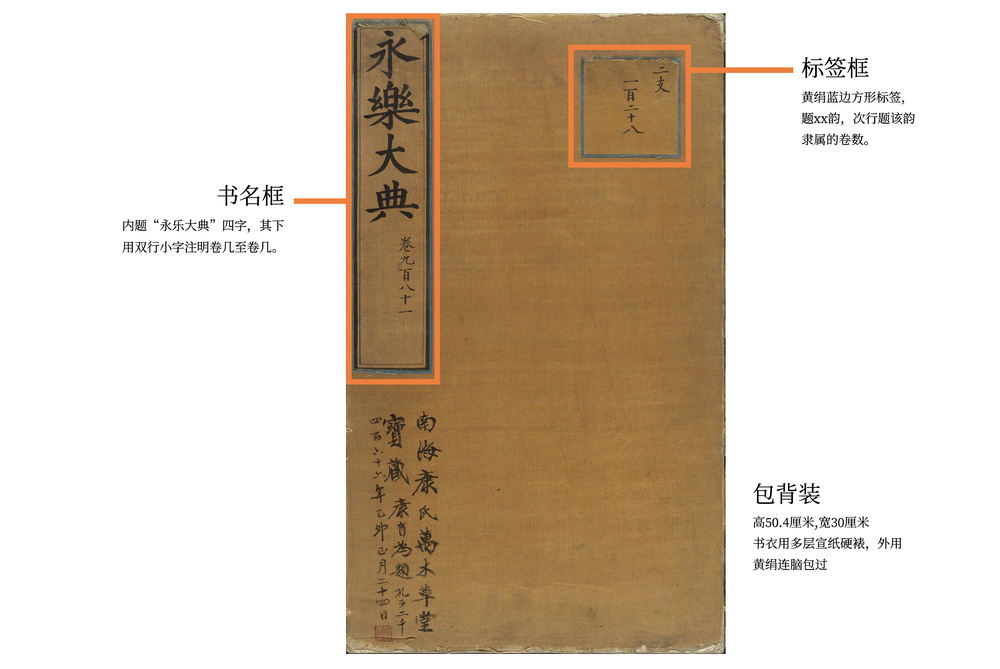

《永乐大典》封面说明

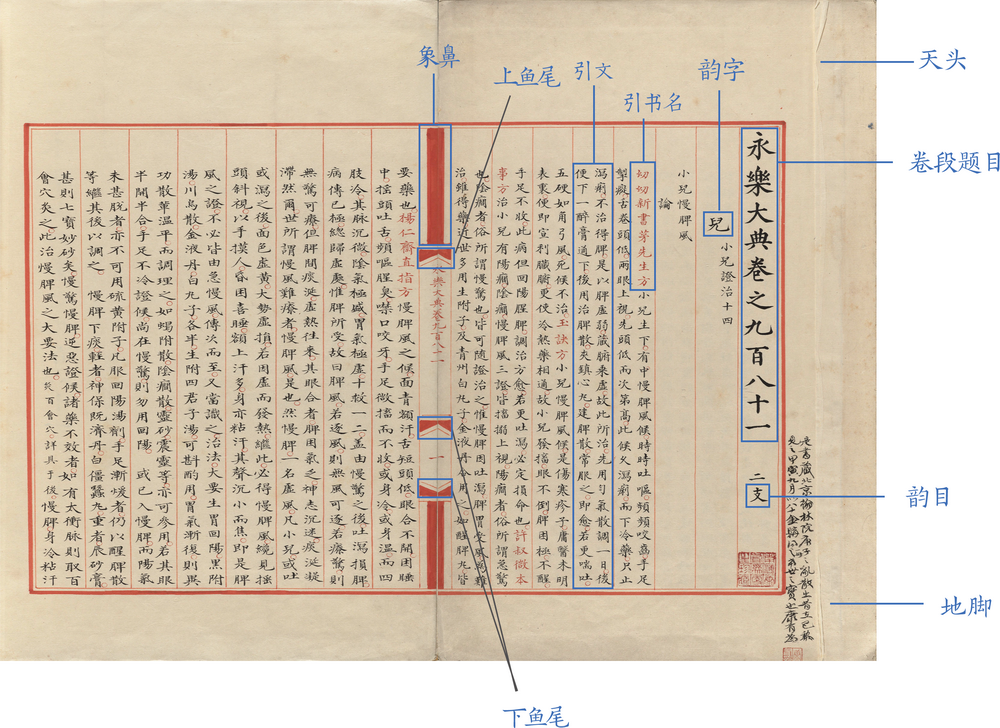

《永乐大典》版式说明

用韵以统字,用字以系事,凡天文、地理、人伦、国统、道德、政治、制度、名物,以至奇闻异见,廋词逸事,悉皆随字收载。——《永乐大典·凡例》

《永乐大典》的编排方式是以《洪武正韵》为排字依据,出现一个字,解释其读音、意义,紧随其后为“事目”,即“词条”,之后引书,把出现这个“事目”的内容抄录下来。查阅时按照“韵—字—事目(即主题词)—事物”的方法来查找。《永乐大典》把当时所能找到的七八千种古今书籍一字不改地录入到各个事目下,编纂成书,真正做到了“开卷而古今之事一览可见”。

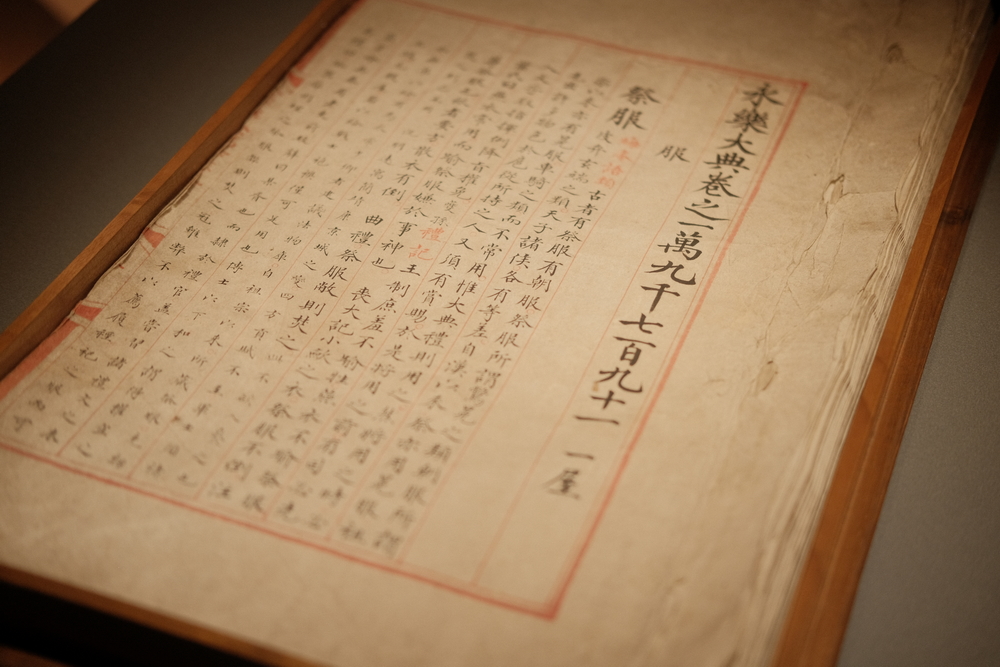

《永乐大典》第一万九千七百九十一卷

(明)解缙等编 明嘉靖内府抄本 四川大学博物馆藏

《永乐大典》正文内容有严格的通行规则,除标题首字用多种篆、隶、草体书写外,正文都是书手们用明代官用楷“台阁体”(清代称“馆阁体”)一笔一画抄写出来的。所谓“院体细楷沙画锥”,整部大典字体端正整齐,又不乏洒脱精神,实为写本精品。

华西旧藏 永为宝用

在四川大学博物馆库房,珍藏一卷明内府抄本《永乐大典》原件,为第一万九千七百九十一卷,是目前西南地区仅存一册的孤品。

册府千华 锦水含章——四川大学古籍菁华展

《永乐大典》展区

1900年庚子事变时,存放《永乐大典》副本的翰林院遭受大火,一英国人获得其中第19791卷,后带回英国。1922年,英国H.B.M.领事梅里克·休利特爵士(Sir Meyrick Hewlett)将这册《大典》赠予华西协合大学博物馆(今四川大学博物馆)。

华西协合大学博物馆赫斐院旧址(图源网络)

《华西边疆研究学会杂志》第5卷(1932年)

葛维汉《华西协合大学古物博物馆收藏翰林藏书楼的一卷永乐大典》

A Volume From the Hanlin Library in West China Union University Museum

四川大学博物馆珍藏的这一册《永乐大典》(卷19791),属于“屋”字韵、“服”字册。共二十八页,每页共十六行,行内双写,每行二十八字,卷末记录了录校该卷的官员名单,包括总校官陈以勤、分校官王希烈、书写儒士吕鸣瑞等。该册的内容为“祭服”,即古人祭祀时所穿的礼服。摘录了《晦庵语类》《礼记》《后汉书》《唐会要》《礼书》(陈祥道撰)《玉海》《文献通考》等古籍中出现“祭服”的所有相关内容,涉及到的典籍包括正史、政书、儒家经典及其它类书等等。

四川大学博物馆藏《永乐大典》内页

《晦庵语类》:古者有祭服有朝服。祭服所谓鷩冕之类。朝服所谓皮弁玄端之类。天子诸侯。各有等差。自汉以来。祭亦用冕服。祖宗以来。亦有冕服。车骑之类。而不常用。惟大典礼则用之。然将用之时。必先出许多物色于扈从所持之人。又须有赏赐。于是将用之前。有司必先入文字。取指挥。倒降㫖权免。(出自《永乐大典》卷19791)

选题策划 / 陈长虹

撰稿 / 梁厦、郭权婷、荣妤婕、邹笔润

排版 / 邹笔润

审稿 / 陈长虹、周静