2020年10月31日

中国考古学前沿论坛暨四川大学考古学专业创建60周年纪念大会将在川大江安校区隆重举行

我们将陆续转载刊登一批四川大学考古学专业六十周年专栏文章以纪念本校考古学专业的前辈

回顾考古系师生六十年来的学术探索和学习工作共同经历,一起欢庆考古学专业一甲子的光辉岁月

在此我们祝愿四川大学考古文博学院的未来更加美好

(本文转自四川大学明远考古文物社)

冯汉骥先生传

张勋燎 教授(四川大学历史文化学院)

一、成长经历

冯汉骥,字伯良,湖北宜昌人,1899年11月21日出生于宜昌社林乡冯家湾农家,曾一度在家务农,能掌犁耕田。入私塾发蒙后,因父亲冯学文先生任宜昌美华书院教职,相继在美华书院、美华中学小学和中学学习。1917年春考入安庆圣保罗高等学校读至大学预科,以第一名的优异成绩毕业后,于1919年按校际合同规定,未经考试即直接升入武昌文华大学文科就读,兼修图书馆科,1923年毕业。1923-1931年,先后任职厦门大学图书馆襄理、主任,湖北省图书馆馆长,浙江大学文理学院图书馆主任,与鲁迅、顾颉刚、秉志、钱宝琮、贝时璋等相识,对人类学、考古学产生了兴趣。1931-1933年,以数年工作积存的薪金4000银元赴美国波士顿留学哈佛大学研究院人类学系,深受狄克逊(R.B.Dixon)文化进化论的影响。1934年,因与公派至纽约哥伦比亚大学留学攻读学前教育的陆秀女士结婚,转入宾夕法尼亚大学人类学系研读,师从哈罗威尔(Hallowell)学习文化心理学,从布朗(N.Brown)和斯宾塞尔(Speiser)学习亚洲考古。留学期间,除一年时间的半官费资助之外,完全靠自己打工解决费用。1936年夏获宾夕法尼亚大学人类学哲学博士学位后,当年即受聘哈佛大学任教并兼任哈佛大学汉和图书馆主任。1936年末,中央博物院筹备主任李济先生访美,专程前往波士顿邀冯汉骥先生回国共同创办人类学研究所。哈佛大学校方闻讯后,曾许以工作两年后破格晋升终身教授的优厚待遇相挽留,冯汉骥先生出自爱国热忱,毅然谢绝,于1937年春启程经欧洲回国服务。因“八一三”淞沪抗日军兴,中央研究院辗转播迁,博物院无力再建新所,遂于是年11月应四川大学之聘任史学系教职,为该校七名中英庚款讲座教授(国民政府教育部“部聘教授”)之一,讲授人类学、先史考古学、人生地理学课程。1939年秋,因签名反对教育部任命国民党党棍程天放做四川大学校长,并拒绝加入三青团、国民党,离开四川大学。经蒙文通推荐,受四川省教育厅郭有守之聘筹建四川博物馆,于1941年春建成对外开放陈列展览。此后,冯汉骥先生本拟应邀前往云南大学或浙江大学任教,适逢成都防空洞工程露出“抚琴台”古代大墓部分室壁,经冯汉骥先生初步考察应即前蜀皇帝王建永陵,有较高的学术价值,遂应郭有守之请留在四川博物馆进行发掘研究。1942年,应聘任华西大学社会学系教授。1944-1949年,在徐中舒的一再邀请下,又回到四川大学任教。在此期间,仍兼任四川博物馆馆长。1946年和1948年,曾两次受邀到联合国科教文组织任职,但因相继回湖北老家奔祖父、祖母之丧而未能成行。1950-1956年,任西南博物院副院长。自1956年至1977年3月辞世,任四川博物馆馆长,兼任四川大学历史系教授、考古教研室主任。

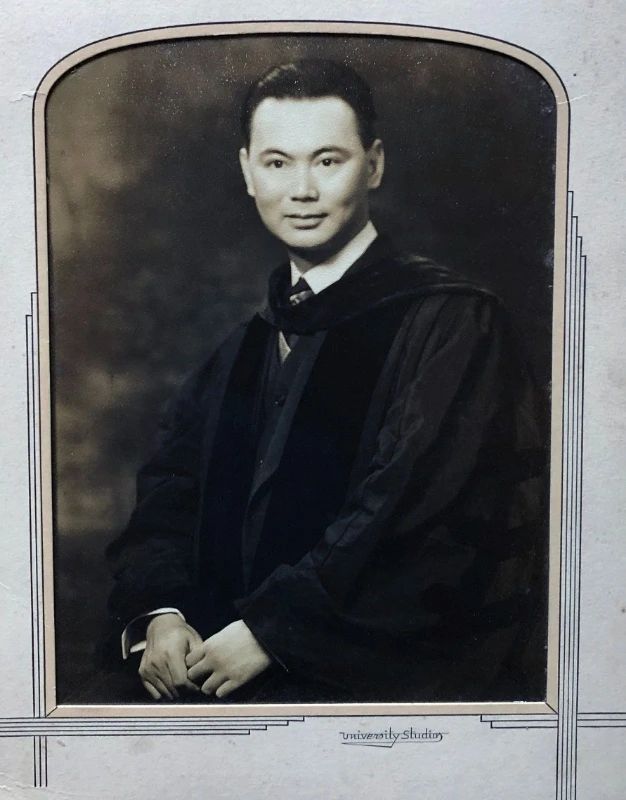

冯汉骥先生在美国获得博士学位后留影

(1935年,冯汉骥先生家人提供)

冯汉骥先生一生受家庭教育甚深。父亲早年参加同盟会,辛亥革命以后厌弃政治,家中无一人参加教会、袍哥和党团组织。冯汉骥先生秉承“不爱钱,不置产,待人恕,律己严,行为正派”的家训,从小养成坚毅正直的独立性格,苦读成学,从不依附权贵,阿世媚俗,屈服于反动政治势力。在1949年新中国成立之前,大学中同事多为国民党或青年党成员,时来相邀加入组织,均遭拒绝,除参加中国科学社、中国民族学会、中国博物馆学会等纯学术团体外,从未加入任何政党。“虽有相熟之人,当其一入政界,就等于断绝来往了”。除裘开明、徐中舒、蒙文通、任乃强和朱光潜、闻在宥、杨仁楩、胡鉴民等学者外,很少与人交往。一生以追求真理、献身祖国科学事业为宗旨,潜心学术研究,淡泊名利。冯汉骥先生治学严谨,从不写应酬作品。他曾多次告诫学生,文章写成之后,一定要放上一段时间再看更多的材料,经过反复校验订正,万勿轻易寄出发表,误人误己。他倡导勤奋好学之风,极富学术民主精神,虚怀若谷,爱惜人才,不遗余力,在四川博物馆多年,凡有一技之长者,莫不受其器重。他虽不喜社会活动,不好交游,但对朋友、对下属,却能坦诚相见,助人为乐,对后生青年,诲人不倦,爱护备至,道德文章,深受大家的爱戴。

二、在考古学上的贡献和学术特点

冯汉骥先生不仅是国内外知名的考古学家,同时也是著名的人类学家和民族学家。冯汉骥先生早年在国内攻读文科并兼修图书馆专业,打下了坚实的中国传统国学基础,具有深厚的古代历史文献功底。后来留学美国攻读人类学,接受严格的近代西方学术有关理论、技能科学训练,按其学制,除体质人类学、文化人类学课程之外,同时修读社会学、民俗学、民族学、考古学、历史学等多种相互关联的课程,参加田野实习,从事理论研究实践。在美期间,即有多种高水平的著作发表。1937年学成归国以后,冯汉骥先生最初是人类学、民族学、考古学三者并治而以人类学与民族学为主;自1942年发掘王建墓以来,逐渐把研究重点转向考古;在1949年以后,更是把大部分精力集中到了这一方面,在很大程度上将人类学、民族学和其他方面的工作放到了为考古研究服务的位置。这一学术经历,决定了先生的学术成就和治学特点。

先生之治考古,博大精深,从理论、方法、技能、知识结构到具体的研究实践,形成了具有鲜明特点的学术体系。在理论方面,先生力主考古学是历史科学的一个组成部分,认为考古学在本质上“始终是历史科学。”“研究古物不是本来目的。只有把这些古物当做历史研究的材料时,它们才有科学价值。”他多次教导学生:“从事现代考古工作,必须亲自参加田野发掘,不能只是坐在家中搞沙发考古。但一个考古学家首先必须是一个历史学家,否则便只能成为考古匠。”按照他的观点,田野考古是现代考古学的基础,不懂得田野考古,整个考古研究也就无从谈起。但考古学家不应“把自己的工作局限于从表面上描述获得的物品,确定其年代、日常用途、制造技术、属于某一部落,等等。这当然是研究的必要准备阶段,但是考古学如果只限于此,就没有权利考下去。在研究物品的时候,……应以阐明根据该史料可以探索出来的人们之间的关系为主要目的。决不能局限于只登记事实,而必须力求历史地说明它们。”(《考古学通论•序论》,讲义油印本)

基于上述理论思想,在考古学研究方法方面,强调历史事物之间的相互联系,纵横贯通,是冯汉骥先生治学的最大特点。就横向而言,一是多种不同学科知识的融会贯通,与人类学(文化人类学与体质人类学)、社会学、民族学、民俗学材料相结合,研究历史考古材料,特别强调古代文献材料的广泛运用;二是中学和西学的融会贯通。就纵向而言,则是时间上的上下贯通,溯源寻流,以观事物的来龙去脉和发展变化规律。冯汉骥先生的考古研究领域至为广博,从史前的旧石器、新石器到历史时期的商周、两汉、南北朝、唐五代以至于明;从墓葬遗存到青铜器、陶器、造像、画像石刻,从工农业生产技术以至社会组织结构、名物制度、宗教、艺术、文明起源等,均有不同数量的专题研究论著问世,有许多独到的见解。

冯汉骥先生是中国近代考古学的奠基者之一,对西南地区考古贡献尤为卓越。20世纪30年代末至60年代初,四川和重庆地区一系列的重要田野考古调查发掘和研究,大部分都是由先生主持和亲手完成的。

在史前考古方面,20世纪40年代,先生对川西平原新石器时代以来的“大石文化”遗存所做的田野考察和研究,具有开创性意义,曾著《成都平原之大石文化遗迹》在国内外发表。50年代初,修建成渝铁路的过程中著名的资阳人头骨化石出土以后,冯汉骥先生很快就撰成《关于资阳人的几个问题》一文,对有关遗存的地层和头骨化石进行了研究。他认为,虽然从头骨分量所反映的石化程度看其年代距今相当久远,但“从资阳人头骨所表现的形态看,完全是属于现代的真人(Homo sapiens),不带有何种显著的原始的形态”,这一认识和学术界流行的“资阳人是早期的新人类型,比欧洲的克罗马农人和中国的山顶洞人为原始”的观点有所不同。1958年和1959年,先生主持了长江三峡库区四川(含重庆)段首次文物普查,在发现多处史前遗址的基础上,对巫山大溪和忠县㽏井沟两处新石器遗址进行发掘(1959年)。1954年、1961年和1962年,又前后数次组织广汉三星堆遗址的调查和月亮湾遗址的发掘。关于中国古代文明的起源,在考古学界曾经长期流行北方黄河流域一元论的观点,冯汉骥先生根据世界文明起源自然环境条件的共同特点,结合当时所能见到为数不多的印文陶之类的考古发现材料,早在20世纪50年代就提出了南方长江流域也是中国文明另一发源地的多元论宏观创说,虽然没有正式形成文字,却多次向他的朋友和学生讲述过。先生去世后,著名考古学家徐中舒先生在1984年为童恩正教授所编《冯汉骥先生考古学论文集》作序时,还特地讲到,冯汉骥先生根据云南晋宁石寨山“贮贝器上用人祭天的模型,与青莲岗丘湾商代东夷民族祭天的型式完全相同,而这里的干栏就是长江以南普遍存在的风俗。因此,他感觉到中国文化在中原半坡类型以外,还有另外一支,应在长江以南地区探寻。同时,他看到殷墟陶瓷中的彩陶及印纹白陶都是由福建昙石山的印纹陶发展而来,古代中原的陶瓷器,实有从南向北发展的趋势。他在病中,曾为我一再说明此意。当时他还不知道浙江余姚宁绍地区河姆渡已发现这个遗物,用碳十四测定,距今约在六千至七千年以前,实与半坡不相上下。”先生的这一创论,已不断为后来新发现的考古材料所证实,充分体现了先生在史前考古研究方面的水平和远见卓识。

历史时期考古是冯汉骥先生考古研究的重点,尤以前蜀王建永陵、巴蜀文化考古、云南晋宁石寨山滇文化遗存的研究成绩最为卓著。

成都前蜀王建墓永陵是中国重要的古代历史文化遗存,1961年被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。1942-1943年,该墓的发掘由冯汉骥先生与吴金鼎先生共同主持,这是中国历史上首次科学发掘的帝王陵墓,被认为“是二十世纪中国考古史上的一件大事”,“开启了中国古代帝王陵寝考古发掘与研究的先河”。后来吴金鼎先生离开成都并在1948年去世,发掘报告的整理和材料的研究由先生一手完成。在二十年精心研究的过程中,先后发表了《相如琴台与王建永陵》、《驾头考》、《前蜀王建墓内石刻伎乐考》、《王建墓内出土“大带”考》、《前蜀王建墓出土的金银平脱漆器及银错胎漆器》等一系列极富创见的论著,从乐舞史、礼制史、风俗史、雕刻艺术史等不同角度,对出土遗物、遗迹分别做了深入的考察和复原,有许多精辟的论述。最后撰成的《前蜀王建墓发掘报告》,在1964年作为中国科学院考古研究所编的“中国田野报吿集考古学专刊丁种第十五号”由文物出版社出版,在学术界产生了巨大影响,2002年再版重印。

发掘王建墓期间冯汉骥先生与学界友人在四川博物馆合影

(1942年摄于四川郫县犀浦,左起:吴金鼎、王介忱、高去寻、冯汉骥、曾昭燏、李济、夏鼐、王明达)

1954年,云南省博物馆首次在晋宁石寨山发掘了一批春秋战国前后的少数民族上层人物墓葬,出土十余面带有纹饰的铜鼓和数十件铸有不同人物活动场面的青铜“贮贝器”等文物,大大小小的人物图像有二三百个之多,内容复杂、特殊,族属、含义不明,云南少数民族社会历史研究所和云南省博物馆特聘先生前往研究。冯汉骥先生运用缜密的考古器物类型学方法和渊博的民族学、民俗学理论知识,结合古文献记载进行了深入的研究。他“以髻式和服装的样式来区别当时不同的民族”,按照“椎髻”、“编发”、“左衽”等特点将人物图像分成七组,“与古籍中的记载相对勘”,做出精确的解释,判定其为滇族文化遗存,其中包含了在滇族统属下多种不同的少数民族活动内容。滇族以外的少数民族“至少尚有七种”,其中,编发一类属雋、昆明一类的游牧民族,椎髻一类属夜郎、靡莫、邛都之类的农业民族。除了西南地区本土民族之外,还包括一部分以蓄须、身着窄长袖长裤、使用铜柄铁剑为特点的来自西北地区的民族,“在当时可能是云南西北的游牧部落之一。他们少见于其他活动之中,其与滇族的关系,可能是很疏远的。”冯汉骥先生还提出,贮贝器之起源,乃由铜釜蜕变而来,其乐舞图像纹饰多与古文献记载汉族所有者相同,系以楚人为中介影响及于滇人所致。他发表的《云南晋宁石寨山出土文物的族属问题试探》、《云南晋宁石寨山出土铜器研究——若干活动人物图像试释》和《云南晋宁出土铜鼓研究》等系列论著,奠定了“滇文化考古”的基础,至今仍是研究中国西南滇文化考古必读的基本文献。

20世纪50年代,在冯汉骥先生的主持下,首次发掘了四川昭化宝轮院和重庆冬笋坝近百座以独木舟作葬具随葬“巴蜀文化”青铜兵器的“船棺墓”,形制、文化内涵和中原地区有很大不同,陶器也很特殊。他结合地域、年代和文化内涵进行研究,判定其为战国至西汉初年的巴族遗存,与参加发掘整理工作的成员联名发表《四川古代的船棺葬》一文和《四川船棺葬发掘报告》专刊,开启了“巴蜀文化”科学考古的新领域。以后,随着新材料的发现,又相继发表《关于“楚公[受-又+豕]”戈的真伪并略论四川“巴蜀”时期的兵器》、《四川彭县出土的铜器》(该文撰成于1962年,后经王有鹏整理遗稿初刊《文物》1980年12期)、《记广汉出土的玉石器》等研究论文,分析出“蜀文化”与“巴文化”在青铜兵器和陶上的区别和年代关系,“蜀兵器”流行于西周至战国秦灭蜀之前,“巴兵器”流行于战国秦灭蜀之后。推究其原因,乃在如文献记载之蜀人文化高而对秦人之侵犯抵抗甚力,多被杀戳或流放,文化消亡;而巴实助秦灭蜀,故受优遇而其文化得以继续流传。先生的有关研究,奠定了后来“巴蜀文化”考古蓬勃发展的基础。

西汉中叶之前的石棺葬遗存,是中国北方边疆和西南地区分布较广的另一种重要的考古学文化,西南地区材料的研究,也是由冯汉骥先生发端的。早在1938年,先生就曾对四川西北部茂汶地区的相关遗存做了首次调查和小规模发掘,在l951年发表了《岷江上游的石棺葬文化》一文。1964年,冯汉骥先生又派助手童恩正再次进行调查,新发掘了近三十座墓葬,两人共同撰写的研究报告《岷江上游的石棺葬》在1973年发表。他们认为,岷江上游石棺葬的族属不是羌人而是叫作“戈基人”的民族,与北方的草原地带的民族有一定的关系,大概是在战国或秦汉之际由甘、青地区迁至本地住居留下的遗存。川西地区的石棺葬文化,一方面融入了汉族文化的成分,同时对西南地区的其他文化也有不同程度的影响。

《西南古奴隶王国》一文力图把西南地区几种不同类型青铜文化所包含的不同遗址,从年代和社会发展阶段上纵横联系起来,揭示出彼此之间的发展演变关系和存在的缺环。该文系冯汉骥先生1977年生病住院之前为南方诸省考古研究人员所做演讲的记录整理稿,是没有最后完成的绝笔之作。虽未能经先生本人亲自审定,记录整理或有简略不够准确之处,但大抵可以反映先生对西南地区青铜时代考古学文化的宏观见解,对后来的研究者具有重要的意义。

此外,冯汉骥先生1957、1961年发表的《论盘舞》和《四川的画像砖墓及画像砖》,是研究川西成都地区独具特色的汉代画像砖墓和画像砖的奠基之作。1954年,他发表的《成都万佛寺石刻造像》一文,研究成都出土的南朝佛教造像,引起国际学术界的重视,很快就在1955年被译成日文在国外转载。1944年,冯汉骥先生亲手发掘清理四川大学游泳池旁的一座晚唐墓葬,不仅是整个西南地区唐墓的首次科学发掘,出土的一件木刻陀罗尼经咒印纸,是国内现存经科学发掘所得年代最早的印刷品,对研究中国印刷术发展史和宗教史具有重要的意义。1957年发表《记唐印本陀罗尼经咒的发现》一文,对墓葬年代和经咒的印造地点做了精心的研究和准确的断代,成为有关研究必须参考的文献。1948年,冯汉骥发表《元八思巴蒙文圣旨碑发现记》一文,研究在抗日战争期间拆除城墙发现的成都著名道观青羊宫元代汉蒙文碑,至今仍是四川境内仅有的一项元代八思文字材料和道教遗迹,在宗教史研究上具有重要的意义。文中还结合田野考察发现的唐宋成都城墙遗迹和文献记载,对成都城垣建筑沿革进行研究,也是有关问题的第一篇论著,对研究成都城市考古具有重要的学术价值。这些发现和研究,涵盖的时间长,范围广,材料重要,研究精深,在不同层面上,也都具有筚路蓝缕的开创意义。他提出的一系列见解,迄今多能经受时间的检验,为后来的研究指明了方向,奠定了坚实的基础。

三、在人类学、民族史、民俗学、历史学上的贡献

冯汉骥先生作为著名的人类学家,运用西方现代人类学的理论方法研究古代文献记载的中国亲属制材料,“在继承摩尔根研究成果的基础上进一步发展了关于中国亲属制的理论”。20世纪30年代以来,冯汉骥先生在国内外先后发表了《作为中国亲属制构成部分的从子女称》、《由中国亲属名词上所见之中国古代婚姻制》等论文。其中最具代表性的是其博士学位论文《中国亲属制》(The Chinese Kinship System),1937年用英文在《哈佛亚洲研究》(Harvard Journal of Asinatic Studies)上发表后,有评论说:该文“不仅(对)研究中国亲属制具有开拓性的意义,在世界人类学研究方面也具有很高的学术价值”。此后,又于1948和1967年两次以单行本的形式在国外重印,在学术界产生了巨大的影响,成为他在国际人类学界的成名之作。时隔五十多年以后,1989年由徐志成先生以《中国亲属称谓指南》为名译成中文,由上海文艺出版社首次在国内出版发行。译者在《译后记》中说:“在《中国亲属制度》中,他运用现代人类学把亲属制分为‘描写式亲属制’和‘类分式亲属制’的原理,通过分析亲属制的表层结构──亲属称谓入手,探讨了中国亲属制与婚姻制、宗法制的关系,阐述了中国亲属制的发展轨迹,在当时的学术界产生了较大的影响。”写于三十年代的“这部旧著至今仍然是此项研究中最系统、最深入的一部。因此,它的出版现在仍然具有重要意义。”(第138-139页)

1951年,《工商导报·学林副刊》第二期发表的《评张仲实译本恩格斯:<家族私有财产及国家的起源 >》长文,指出了恩格斯这一人类学经典名著张氏译文中大量的错误和不准确之处。摩尔根人类学名著《古代社会》一书,国内早有杨东莼、张栗原二先生的合译本流传,因涉及极为专门深奥之人类学内容,如无深厚的人类学功底,翻译至难,故早年译本错误甚多,有关机构特函请先生为之校订,于1958年由北京三联书店出版,1971年商务印书馆重版。此书虽署名冯汉骥、杨东莼、张栗原三人合译,实为冯汉骥先生之重译本。先生之重译是书,用功至深,除附有长篇《校后记》之外,井增加大量注解,对读者阅读本书有极大的帮助。此二项工作虽属译著,却是对人类学的不小贡献。1949年,冯汉骥先生写成30余万字之《人类学》专著书稿,在与出版社联系出版过程中,因大陆解放而告中辍。20世纪50年代初思想改造,因此类与欧美之人文社会科学理论观点之有关著作一概被视为“资产阶级唯心主义”内容而纳入批判对象之列,先生遂将书稿付之一炬,铸成学术上之一大损失。

在民族学研究方面,冯汉骥先生早在留学美国宾夕法尼亚大学期间就完成了题为The Lolo of china:Their History and Cultural Relation(《中国㑩倮的历史与文化》)的硕士论文,1938年又与J.k.Shryock合作撰写The Historical Origins of the Lolo(《彝族的历史起源》)一文,在《哈佛亚洲研究》上发表。留学归国以后,从上世纪30年代后期开始,冯汉骥先生便着手对西南少数民族进行全面系统的深入研究。为了实现对西南民族做全面系统的深入研究的宏伟计划,从1938年开始,他亲至原西康松、理、茂等地做实地考察,同时又组织人力对西南方志及其他四部文献进行广泛系统的清理,将其中有关西南民族的记载收集起来。虽然后来抄录的几大箱材料,在50年代初不幸散失,这项工作未能完成,但就已做的工作而言,也是成绩斐然。诚如1942年初《杂说月刊》编者在发表《㑩倮与东爨》一文时所加的按语所说:“冯汉骥先生是国内知名的人类学、民族学专家……最近对西南民族问题曾作系统的研究,《㑩倮与东爨》是当中的一小部分,极富学术的价值。吾人希望因此而引起国内学术界对此问题之密切注视和深刻研究。”先生撰成的大量有关论著,除了20世纪30-40年代发表的《彝族的历史起源》、《㑩倮与东爨》两篇外,由于众所周知的原因,绝大部分都没能发表。他的遗稿,如《西康民族总论》、《㑩倮与夜郎》、《黑夷与白夷》、《㑩倮与水田》、《笔摩之祖师比什姆拉子》、《毕摩之方术》、《番族文化总说》、《西藏帝系谱》、《西藏六十年大事记》等,数量不少。所论包括彝族、羌族、藏族(番族)以及苗、瑶、侗、傣等族在内,有关“农业”、“畜牧”、“饮食”、“屋宇”、“陈设用具”、“衣饰”、“社会生活”、“阶级制度”、“奴隶制度”、“婚姻”、“家庭组织”(“农民之家庭”、“贵族之家庭”、“商人之家庭”等)、“文字”、“宗教与神话”、“器用”、“饮食”、“社会阶级”、“宗族及家庭”、“妇女之地位”、“婚姻”、“生育风俗”、“节令”、“娱乐”、“丧葬”等诸多方面的内容,材料丰富翔实,论述具体,有不少独到的见解。2001年,四川大学考古专业创建四十周年暨冯汉骥先生教授百年诞辰纪念之际,弟子张勋燎整理发表的《松理茂汶羌族考察杂记》、《川康明清土司官印考》两篇论文,就是其中保存较为完整的部分,其余大多残缺严重,已难整理面世。

在民俗学方面,冯汉骥先生也曾做过专门的田野调查并有论著问世,如1935年在国外与J.k.Shryock合作发表的题为The Black Magic in China Known as Ku(《以蛊著称的中国黑巫术》)的论文;1950年,又用英文发表《宜昌附近的婚姻习俗》,即系这方面的部分成果。1948年,在法国巴黎召开国际民俗学会,冯汉骥先生被推选为终身会员,并特函邀赴会,后因故未能成行。

1953 年发现了珍贵的原巴县旧档案,冯汉骥先生认为其价值重大并立即派人将其运回西南博物院保护起来。1954 年,冯先生组织人员对这批档案进行了两次初步清理工作,整理出的档案从清乾隆时期延续至抗战前,数量达10 余万件之巨,为近现代史研究提供了极为重要的档案资料。

四、在文化遗产和博物馆学方面的贡献

1950年代新建宝成铁路,最初规划设计的线路非常靠近广元千佛崖和皇泽寺唐代摩崖造像,后经冯汉骥先生多次争取、反复说明,为保护珍贵文化遗产,宝成铁路改线。

西南博物院(1951-1955年) 是今重庆中国三峡博物馆的前身, 在当时是面向整个西南地区的大型综合性博物馆。冯汉骥先生先后担任西南博物院筹备委员秘书、西南博物院副院长,同时还兼任西南博物院陈列部主任、自然博物馆筹备处主任等职务,除考古调查与发掘外,在文化遗产保护、藏品管理、陈列与展览等方面颇费心力,为西南博物院的筹备、成立以及发展做出了巨大的贡献。

冯汉骥先生在西南博物馆工作期间,十分注重藏品的征集与管理工作。成立之初的西南博物院藏品数量为32000多件,到1955 年底,藏品数量增加了45﹪。他尤为注重通过考古调查与发掘活动来充实藏品,如他曾主持的冬笋坝和宝轮院船棺墓地、羊子山遗址考古发掘,即为西南博物院补充了大批文物,其中不乏珍品,如冬笋坝墓地出土的战国巴蜀符号青铜钺、羊子山汉墓出土的“盐场图”等画像砖、陕西阳平关出土的汉“朔宁王太后玺”金印等。

先生注重对院藏文物的清点、登记、鉴定、估价、编目、入藏等工作,多次组织藏品清点、整理工作,对藏品管理要求严格按程序进行、操作规范;主持制定了一系列藏品管理制度,使藏品管理逐渐“科学化”;开展较大规模的文物鉴定活动,为藏品定级收藏打下了良好基础。

西南博物院的成立即是以筹备“西南区文物展览会”为标志而拉开帷幕的。先生亲自撰写参展文物的说明,1951年10月初推出西南博物院的首个展览———“西南区文物展览会”。该展览会包括“从猿到人展”、“历史文物展”、“革命文物展”、“陶瓷展”、“书画展”、“民族文物展”和“成渝铁路出土文物展”7 个展览,展出各类文物与民间工艺品共3000 余件,参观者踊跃,获得极大成功。1954 年,西南博物院参与了在北京举办的“全国基本建设工程出土文物展览”,展出了西南大区基建出土的各类文物600 余件,反响很好。先生为筹备此次展览亲自挑选文物、制定展览大纲,数次开会讨论、修改方案。

五、在图书馆学方面的贡献

冯汉骥先生早年毕业于武昌文华大学图书专科,1924-1929年在厦门大学图书馆任职近五年。任职期间,他狠抓厦大的图书资料建设, 1928年藏书量达5万册,约为1924 年1.5 倍。他重视社会知名人士与华侨的图书捐赠工作、完善图书馆的功能分区,如在阅览室辟出学生阅览室、教员研究室、阅报室, 以及成绩教材陈列室等。他积极参与策划筹建新馆舍。1929 年初, 华侨曾江水先生捐助厦门大学兴建新图书馆, 冯汉骥先生获悉后即行筹划并聘专家设计图案, 寄至新加坡呈陈嘉庚校董审阅。设计图案定馆舍为二层楼房, 内仿美国哈佛大学商学研究院图书馆之布置, 外部为中国建筑式样, 藉以提高中国学术, 发扬中国文化。他重视参与国内外的图书馆界协作交流,以提高水平,扩大影响。正是由于冯汉骥先生卓越的工作, 为厦门大学图书馆后来的迅速发展打下良好的基础。1928-1929年任湖北省立图书馆馆长期间,主持编写《湖北省立图书馆图书目录(第一期)》一书;赴美国哈佛大学留学期间,与裘开明、于震寰合作编撰的《汉和图书分类法》(A Classification Scheme for Chinese and Japanese Books,Committees on Far Eastern Studies, American Council of Learned Societies, Washington, D.C., 1943)一书,所提出的分类法至今为哈佛大学燕京图书馆及美国大部分图书馆所沿用。

鉴于冯汉骥先生在人类学、考古学等方面所取得的成就和贡献,1950年被法国科学院推选为外籍院士(因解放战争而未与保持联系);1957年受聘为中国科学院考古研究所学术委员。

六、人才培养

冯汉骥先生先后在华西大学、四川大学任教,担任西南博物馆、四川博物馆等研究单位的业务领导职务,为中国的考古学人才培养作出了重大贡献。1952-1955 年,中央文化部文化事业管理局、中国科学院考古研究所以及北京大学联合举办了四届全国考古工作人员训练班,冯汉骥先生先后派出10 多名西南博物院职员参加培训班,其中很多后来都成为了业务骨干,如董其祥、于豪亮、王家祐、沈仲常等先生。特别是在他和挚友著名考古学家、古文字学家、历史学家徐中先生共同努力下,培养师资队伍,在1960年创建了四川大学考古学专业,招收本科生和研究生。冯汉骥先生辞世以后,四川大学考古学专业已于2001年在他所奠定的基础上发展成为考古学系,培养了一批又一批的专业人才分布全国各地。亲聆先生教诲的学生和再传弟子,在不同的方面继承和发扬冯汉骥先生的学术传统,有不少已成为西南考古、汉唐考古、西藏考古、宗教考古等方面的学术骨干和具有学派特色的国内外知名学者。

附记:本文系在《冯汉骥》一文(王巍主编:《20世纪中国知名科学家学术成就概览•考古学卷》,第一分册,北京:科学出版社,2015年,第90-99页)基础上扩充、改写而成,其中新增冯先生在文化遗产、博物馆和图书馆学等方面贡献的内容,主要参考了夏伙根先生所撰《冯汉骥先生与西南博物院》(《长江文明》第八辑)、朱立文先生所撰《冯汉骥先生与厦门大学图书馆结缘》(《上海高校图书情报工作研究》2010 年第1期)两文,特此说明并致谢!

四川大学博物馆微信