2020年10月31日

中国考古学前沿论坛暨四川大学考古学专业创建60周年纪念大会在川大江安校区隆重举行

四川大学考古文博学院正式揭牌

我们将陆续转载刊登一批四川大学考古学专业六十周年专栏文章以纪念本校考古学专业的前辈

回顾考古系师生六十年来的学术探索和学习工作共同经历,一起欢庆考古学专业一甲子的光辉岁月

在此我们祝愿四川大学考古文博学院的未来更加美好

(本文转自四川大学明远考古文物社)

记与成恩元教授的一次交往

施劲松

(中国社会科学院考古研究所副所长,1986级本科、1990级硕士)

成恩元,男,山西文水人,1917年生。1938年考入燕京大学历史系,师从裴文中先生专攻考古学,1943年毕业。同年考取燕京大学研究院考古部郑德坤先生硕士研究生,攻读考古与博物馆学,1945年参军抗日,肄业。1947年调入华西大学博物馆从事考古与博物馆工作。1952年“院系调整”随同华大博物馆调入四川大学博物馆,兼任历史系讲师。1954年12月任博物馆代理馆长。1949年为华西大学开设“史前史”课,1953-1955年为四川大学开设“考古学通论”,1979年开授“中国考古学旧石器时代”、“中国古代书画鉴定”等课程。1983年评为副教授,1988年升任教授。1989年病逝。主要从事新旧石器时代、唐代佛教考古、古窑址、铜鼓、民族和博物馆及文物研究。1944年发掘四川大学校内唐墓,出土唐代印本《成都县龙池坊陀罗尼咒本》,此为中国现存最早的雕版印刷品之一。1947-1948年调查、发掘唐代邛崃龙兴寺遗址,出土250余件佛教石刻,包括一尊高2米的精美菩萨雕像,为川大博物馆珍藏。1951年在新都发掘明墓,出土干尸,运博物馆存展,开中国博物馆“木乃伊”研究之先河。同年赴乐山调查、测绘崖墓100余座。1955年两次赴彭山、新津,调查、测绘崖墓100余座。先后还对邛崃十方堂古窑址,成都琉璃厂古窑址、青羊宫古窑址,攀枝花旧石器遗址进行考古调查。其学术成果,后结集编为《成恩元文集》一书(上下册,四川民族出版社,2013年版)

(易艾迪)

人生中有很多四年。作为物理时间,每一年都一样长,但作为心理时间却不然。大学四年留给人的记忆特别多,感觉也就更长。这些记忆因母校考古专业成立60年而被唤醒,其中包括我和同学与老师们的交往。

在1980年代,师生间有密切的交往和联系,常有的一类方式就是学生到老师家拜访。那时学生不约而至不算失礼,对老师也不构成打扰,因此每位同学都有拜访老师的经历。我和同学去过很多老师家。比如,宋治民老师家在川大西侧门外“与文里”的一个大院里,晚饭后我和同学在校园里或锦江边散步时,会很方便地到宋老师家坐一会儿。宋老师话不多,坐在临窗的一张大书桌前和蔼地看着我们。有重要的体育比赛就去霍巍老师家看电视,霍老师显然也乐意和一屋子的学生在一起,边看边评边喊加油。其中一次收看的是1988年汉城奥运会女排比赛,中国队与秘鲁队和苏联队的两场关键比赛失利。这是中国女排自1981年“五连冠”以来第一次输球,赛前赛后的种种情形至今记忆犹新。李映福老师住老一舍而离我们住的四舍最近,高年级时常去拜访。在李老师的单身宿舍内我们一起抽烟、品尝加冰的威士忌,感觉很新潮。林向老师家在市中心的展览馆附近,四年级时也去。听林老师讲话时而拘束时而放松,林老师思维活跃,兴致很高,并常向我们发问。毕业前夕我们几个同学相约到林老师家吃饭,林老师开了两瓶酒为大家饯行。那时拜访的并不限于考古专业的老师,还包括其他授课老师,交往方式多样,情形不一。对于这类交往,我只能截取其中一个片段,那是我第一次到老师家,拜访的是成恩元教授。

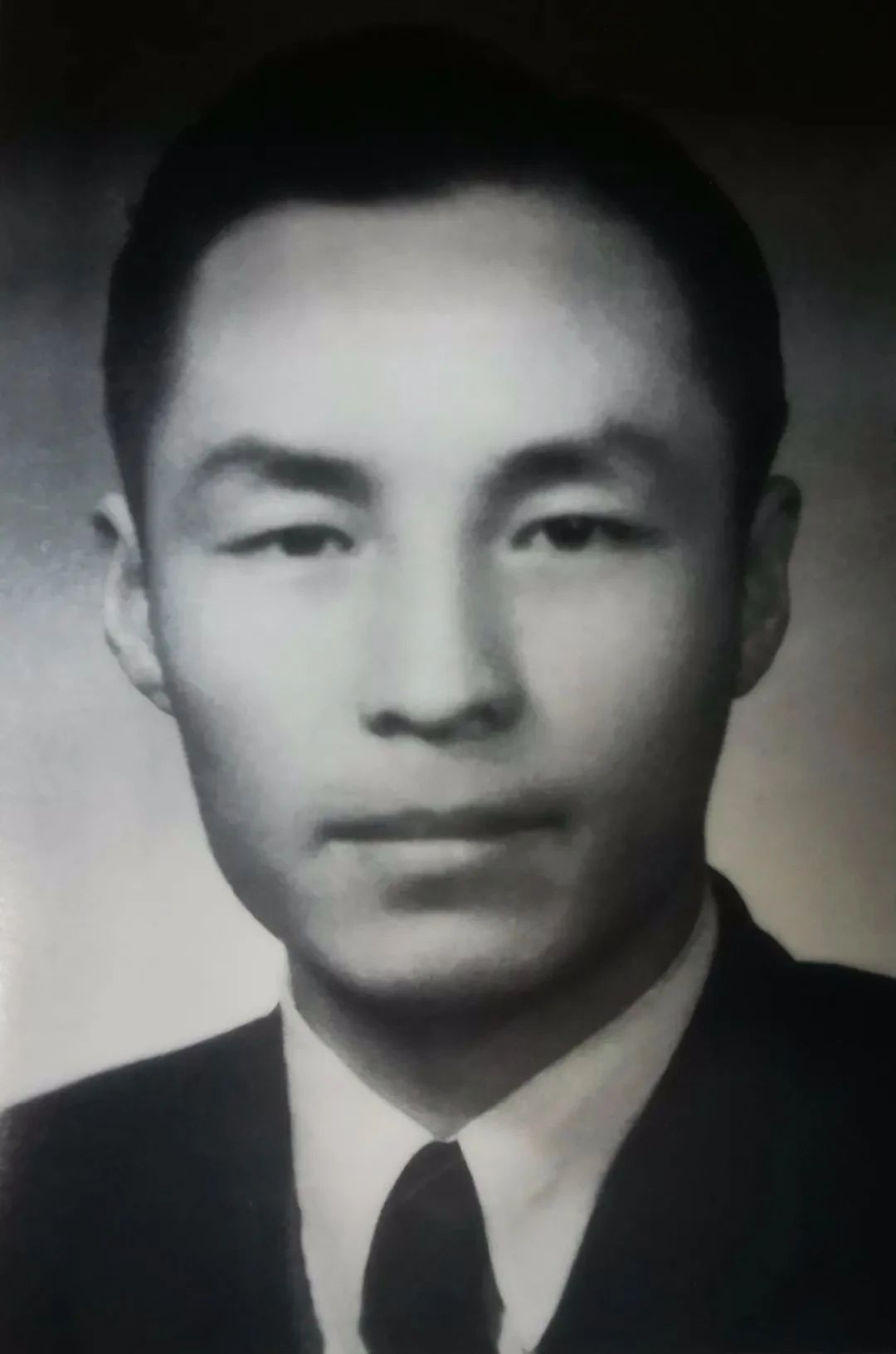

成恩元

(就读燕京大学研究院期间)

成恩元老师是我们的第一位考古学老师,1986年秋我们进大学后他首先给新生讲授专业课。当时同学间传言成老师是“北京人”发掘者裴文中的学生,后来我才更多地知道,成老师于1938年考入燕京大学随裴文中先生学习考古学,与他同学的是贾兰坡。太平洋战争爆发后燕京大学内迁成都,成老师在成都复学并考入燕京研究院考古部读研究生,其间参加抗日远征军,毕业后先后在华西协合博物馆和四川大学工作。

记忆中成老师个子不太高,常着西服,穿戴整齐,头发一丝不乱,语音低沉,精神矍铄。成老师讲授的是旧石器时代考古,这是考古专业的第一门课。

成老师开讲时告诉我们的第一句话是,旧石器时代是人类最早的一个活动阶段,同时在黑板上写下Palaeolithic一词。以后成老师依次讲授什么是旧石器时代,什么是相对年代,我国旧石器时代考古学发展简史,地质年代表,冰川与人类的关系,人类在自然界中的地位,从猿到人,古猿,人类发展的新分期,人类发展经过,早期猿人阶段,晚期猿人阶段,早期智人阶段,晚期智人阶段。其中,人类以前的地球形成和生命起源的历史讲得很多,那时还没有将分子生物学运用于人类起源研究的成果,也还没有“夏娃理论”等其他学术观点,人类的发展演化和学科的概念体系都是从古猿一条线到晚期智人。为了加深我们的理解,成老师随讲随画各种图,有地磁年表,古生物树状图,恐龙骨骼,古猿臼齿,猿人头骨,打制石器,等等。对于课程中涉及的所有专有名词或重要概念,成老师都要同时在黑板上写下英文或拉丁文。我在进入大学以前没有接触过考古学,因而感觉这些内容繁多而且陌生,甚至有些枯燥。但也有感兴趣的部分,比如恐龙的种类和关于恐龙灭绝的诸种学说。讲恐龙那几节课,成老师从家中带来几大本邮票让全班同学传看,那是他收藏的各国发行的恐龙邮票,由此我们知道成老师还是一位收藏家。读大学时我着迷于集邮,1987年五一节川大组织邮展,展品中成老师的收藏占了约一半,自然都是邮展中的精华。再以后还听说成老师曾获得过全国邮展的银奖。

成恩元与裴文中先生合影

(摄于裴宅前,1979年12月)

现在回想起来,听成老师的课实为我对旧石器时代考古最系统、最全面的一次学习,由此我第一次接触到地质学、古生物学和考古学的知识,这些知识涉及的历史长达数十亿年。

拜访成老师就是在课程即将结束的时候。在一个没课的下午我和同班同学李永生在第二教学楼自习,两人心血来潮决定去成老师家。成老师住绿杨村宿舍楼,就在二教楼的对面。下午的校园出奇的安静,和煦的阳光透过树梢洒落在楼前的棕榈树和草地上。我们轻轻爬上楼梯,穿过走廊,敲响了成老师的房门。门开了,屋内有人,成老师正在会见外宾。成老师并没有问我们有何事,没有说他正在会客而让我们改时再来,甚至没有丝毫迟疑,而是极为自然地请我们进屋,仿佛我们事先早有约定而他正在等候。成老师显然不会知道我们的名字,所以只对客人说我们是他的学生。客人起身握手并自我介绍他叫Bob,我此前学习的英文对话都是照着课本念,并无实际应对的经验,面对陌生人一时不知是该说nice to meet you 还是how do you do。会见因我们的贸然造访而短暂中断,待大家落座后成老师又恢复了被打断的谈话。这时我才偷偷打量四周:客厅里暗红色的木地板并不新但非常洁净,一长排带玻璃的书柜内放满了书籍和邮册,两张沙发罩着灰绿色的布套,明亮的阳光又从窗外照进来了,这是一个再平常不过的下午。

成老师专注于和客人商谈学术上的正事或者追述往事,谈笑自如,像忘了我们的存在,但有时又转向我们说笑,好像我们也是会谈者。我们并无机会和成老师单独说什么话,如此不知坐了多久便告辞了,成老师起身将我们送至门口。

第一次拜访老师的经历,连同大学时代的很多事就这样过去了,当时并没有刻意去想什么或记什么,但有很多事经过日后的反思便再也不会忘却。正是与成老师这类短暂而有限的交往,让我开始意识到老一代学者养成的学识和风范,还有他们身上那种似乎是与生俱来的从容。

听前辈学人说,上世纪五六十年代师生交往也很密切,但再早我就不太清楚了,从描写西南联大和燕京大学的书籍中,我似乎没有看到过这方面的记述。现在的大学生活显然早已变化而不再似从前了。80年代之所以有这类师生交往,今天可以找出很多实际的原因,比如那时学校里的学生不多,川大称“万人大学”已足显其规模;校区只有一个且不算大,老师基本都住在校园内;那时没有手机、电话,自然不会有预约的可能和习惯;老师生活清贫,但却没有课题和各类量化考核,拜访时从没遇到老师在忙于写作或出差开会,老师自然也有时间并乐于与学生交往。我无意探讨这样的师生交往是否可能作为一种教育方式而对学生的成长产生潜移默化的影响,但我确定这会给每个学生留下难忘的记忆。社会总是在发展、变化,不会也不应停留于过去。提起大学生活我们都会自然地联系到自己的青春岁月,但如果不论个人的成长史,大学四年中点点滴滴的往事,也足以折射出那个年代的风貌。

还有一个小秘密,那天下午在成老师的客厅里,我暗下决心今后一定要像成老师一样讲一口流利的英语。可惜毕业整30年了,至今我也没能实现当初的誓言。

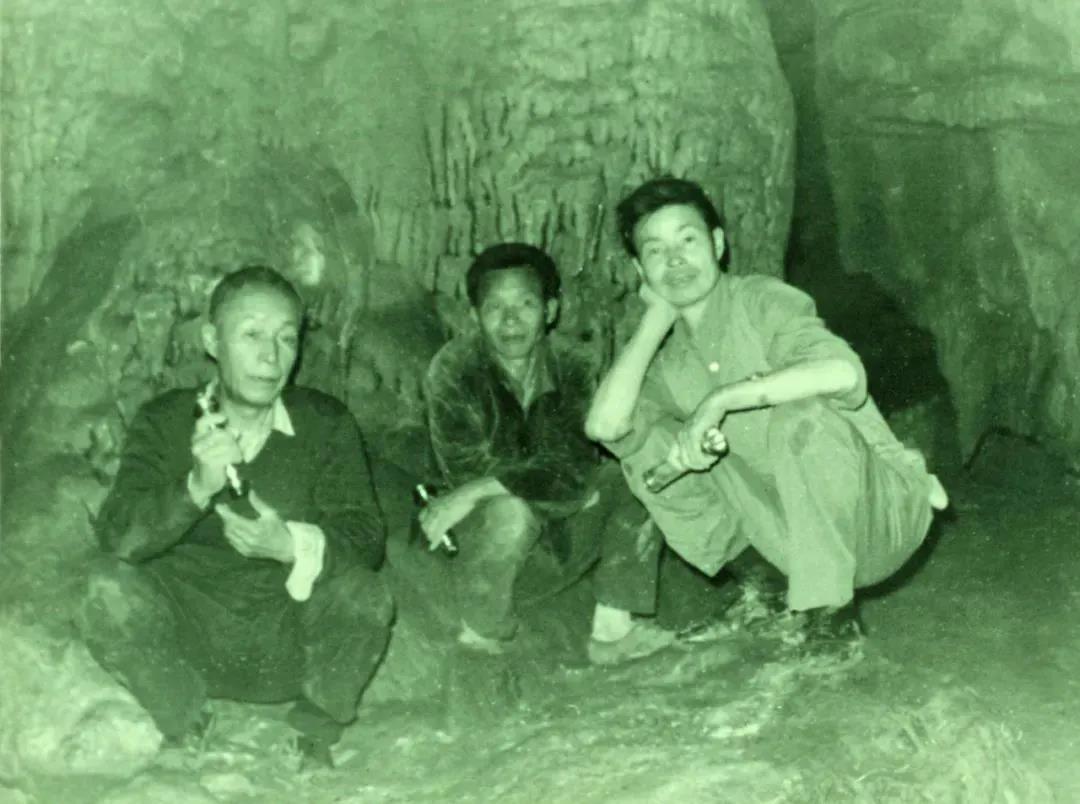

1982年,成恩元先生在邛崃考察史前遗址

(左一为成恩元先生)

四川大学博物馆微信