在四川博物院不多的古琴藏品中,有一张看似普通的古琴,其形制是最常见的仲尼式,螺钿十三徽,也和大多数古琴一样,没有特别之处。但仔细看时就会发现,这张琴的琴面和我们平常所见的古琴有一些不同。一般的琴通常都是用整块木料做琴面,往往非桐即杉,再髹以色漆。而此琴琴面和琴底均是由几十块呈六边形的竹片拼接粘贴于桐木琴胎上而成,未施漆髹,仿若龟甲排列有序,又如袈裟般拼接连缀,所以叫百衲琴。这是一把五代时期的百衲琴,看似拼拼贴贴的外表却有一个正式而浪漫的名字叫“引凤”。那么,在该琴不同于一般的外表和名称背后,究竟还藏着什么样的琴坛佳话和人世的悲欢呢?

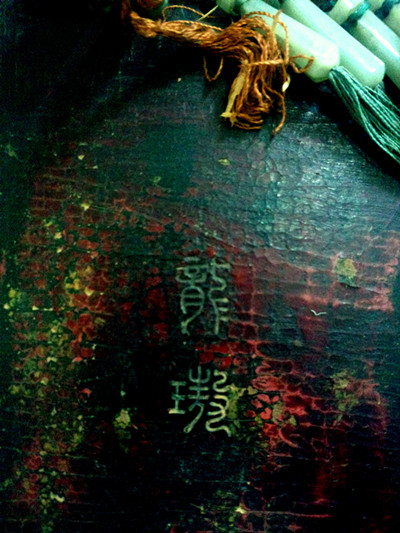

上世纪三四十年代,成都一位精鉴赏古物的篆刻家沈靖卿老先生,家里藏有一张五代的古琴,因琴面是由竹片拼接而成的,号为“竹友”,极珍视之。沈家有女,名梦英,平素随父学琴,操得数曲,当时仍待字闺中。1940年,沈翁曾在病中留遗嘱给女儿沈梦英:“若识之,有能操是琴者,是婿也。”其时古琴家裴铁侠正处于丧偶悼亡的悲痛中,已鳏居四年,闻听之后心动更有行动,遂往沈家探望观琴,并鼓之。于是一出现代版的《凤求凰》顺理成章。归来后请媒通聘,沈女携琴相嫁,即改琴名“竹友”为“引凤”,成就一段美满姻缘、琴坛佳话。裴铁侠欣喜之极,将这段奇迹姻缘形诸文字,镌刻琴底,永为纪念。琴底颈部阴刻行楷“引凤”二字,其左下又阴刻“铁侠”篆书小印一方。在龙池右侧阴刻行楷铭文三行(竖排,标点为笔者所加):“引凤质合竹桐,相传为五代时物,旧藏家命名竹友,志其表也,而未曾镌,若有所待。余时悼亡丧偶,百忧之中获此珍异,因取竹桐兼喻之义名之,感吾生之未已,寄遐想于飞仙。”龙池左侧阴刻铭文(三段排列,标点为笔者所加):“唯竹与桐,高人所倚;并美兼收,相为表里;奇迹异缘,创闻琴史;不施漆髹,断纹如水;古意千年,九雷之比;永好良朋,涤烦报喜。”落款“庚辰秋日,铁侠。”(顺便批评一下,作为这把传世古琴现今藏家的四川博物院,在其编著的《四川博物院概览》(四川美术出版社,2009年8月第1版)画册一书中,介绍此琴时,竟然将这段铭文引得错漏频出,实不应该。物在尔手,保管至今已约六十年,照片亦多,对照一下,就清楚了嘛,归根到底还是责任心的问题)夫妻二人从此琴瑟和谐,以琴学为业。其间,裴铁侠编写出了自己的琴学著作《沙堰琴编》《沙堰琴馀》,1948年,当书付梓时,沈梦英饱含深情为夫君的著作濡墨题签,足见二人夫唱妇随的合弦之乐,真正过了一段神仙眷侣般的日子。只是这般美好的日子太过短暂,只有匆匆的十年,夫妻双双就和他们心爱的大小雷琴一起,“同登仙界”——惨烈玉碎,撒手人寰,给世人留下一个巨大的震撼。

对前面那位遗言择佳婿的沈老先生,所见琴史、琴书几乎都只有相同的“精鉴古物”等寥寥数语,对其身世则渺然无知,我也遍寻资料而不得其详。一日,偶然翻开王家葵兄几年前的大作《近代印坛点将录》(山东画报出版社,2008年3月第1版)第101《地孤星金钱豹子汤隆 ——沈悫(音que,渻庵)》条有言:民国四川印坛,大小二沈最有名,二沈皆浙人流寓川中者。大沈名中择,字靖卿,号蛰庵。林山腴先生有句赞靖卿篆刻:“钱塘阿靖力更工,佳处直到稽山农。曼农山人起惊叹,小技未可轻雕虫。”小沈名悫,字渻庵,号会稽山民……见此等文字,如获神助,再结合新近获得的《近世古琴逸话》等书籍资料,将沈靖卿老先生的生平归纳丰富起来,小传于后。其篆刻作品现在已极难看到,我只好偷懒将家葵兄书中的图片直接借用,让更多人一睹老先生的铁笔风姿、金石神采,亦冀前贤之生平名迹不泯没也。

沈中(1872——1943),本名忠泽,字靖卿,号蛰庵。中年后改名中择,号执闇;晚年改名中。祖籍浙江杭州,流寓四川,是民国时期四川印坛首屈一指的著名篆刻家。曾参加西湖博览会,品其奏刀,推为第一。其人品甚高,精鉴赏,以授馆、刻印、鬻字为生。与蜀中耆老向楚(字仙乔,四川巴县人,同盟会会员。曾任四川大学文学院院长、教授)、林思进(字山腴,号清寂翁。四川华阳人,祖籍福建长汀。四川大学教授,一代诗翁,工书法)等常相往还,有《壮泉簃印谱》行世。

至于“双雷”的玉碎,则是近现代史上一件震撼人心的历史文化悲剧,而不仅仅是裴铁侠夫妇的个人悲剧。对古琴或中国音乐史稍有了解的读者,一定知道雷琴犹如小提琴里的意大利斯特拉第里琴,代表着历史文化、制琴技艺不可逾越的巅峰,是传世品中的绝对极品,世代为藏家所珍宝。历代琴家都以能亲聆其音为幸事,何况亲自收藏亲手抚弄审音操缦呢!雷琴是唐代西蜀成都雷氏家族所制古琴的统称,雷氏斫琴活动约从盛唐玄宗开元年间(712年起)到晚唐僖宗咸通年间(874年止)历时一百六十余年,有所谓蜀中九雷之说,特别以雷霄、雷威最负盛名。“双雷”则是裴铁侠所藏大小两张雷琴的合称。

上世纪40年代,成都琴界藏琴最丰者当属裴铁侠和喻绍泽两家。仅裴铁侠就藏有唐、宋、元、明、清历代古琴三十余床,其中大小雷琴两张,裴氏在世时将“双雷”琴和另外两张琴一名“古龙吟”一名“龙璈”者并称为四唐琴,又将自己的琴室命名为“双雷琴斋”(省称“双雷斋”)。后经考证,“龙璈”琴为宋仿唐琴。“双雷”琴究竟是什么样,音色如何,今天的我们只能通过有限的文字记载和唯一的一张照片来追思和怀想。

1936年7月14日,裴铁侠在写给查阜西的信中说:“叶氏(指叶介福,字宗祦,晚清、民初成都著名古琴家)旧藏大雷琴一张,为雷霄制,当时驰名遐迩,今尚在。其琴甚古朴修伟,昔在北方所见称为雷琴者,均不类此,此为成都第一琴矣……”后来该琴为裴铁侠收藏,他将“双雷”琴放在一起拍成照片,寄给查阜西,刊登在1937年出版的《今虞琴刊》上。由于受当时摄影技术和印刷工艺的限制,加之两张琴是放在满是花纹的织锦上拍摄的,刊出的照片以及照片上的文字不甚清晰,经过笔者仔细辨认,照片上裴铁侠用毛笔书写(呈白色)隶书对“双雷”琴的外表、内观以及铭款等做了比较详细的记述。照片右侧三行文字(标点为笔者所加,特注)为:“大雷琴,仲尼式,通体蛇蚹细断纹。长木裁□三尺九寸,合英尺四尺九寸五分。腹刊楷书‘大唐雷霄制’五字。龙池下篆书‘新安汪氏善吾’六字图章,方形二寸五分。”照片正中偏下为“成都双雷斋摄记”,照片左侧三行字为:“小雷琴,仲尼式,体长与大雷同,通体蛇蚹断纹。琴□兼有流水纹。腹内墨书‘开元十年,西蜀雷氏’八字,下模糊不能识。”这段文字和史实,可以纠正琴史和坊间的几个谬误:一是至少说明“大雷”琴为叶介福旧藏,到1936年7月14日裴铁侠写信给查阜西先生时,还未确定拥有这张琴。而且,由于裴铁侠拍摄的“双雷”琴照片上没有落具体的年款,所以,至迟在《今虞琴刊》出版的1937年10月,大小两雷琴已经明确为裴铁侠所拥有,不然断不会署“双雷斋摄记”。而此时,距裴铁侠娶沈梦英还要早三四年,因此,说“双雷”或其中之一为沈家旧藏,裴氏是看上雷琴才娶相貌平平的沈梦英云云,实是以讹传讹之言,不足为信。其滥觞亦自曾缄先生之《双雷引》。二是“双雷”虽然名分大小,实则体长、形制等是一样的,并非以外表大小而得名。

而对“双雷”琴外观、音色、弹奏感受等更详细的描述则要数英国剑桥大学著名汉学家、东方音乐学家、古琴家劳伦斯·毕铿先生留下的文字宝贵了。他说:“1945年初,我曾有幸在成都郊区裴铁侠(字雪琴,此误,应为号)先生的家中目睹了他那一对名琴,双雷——大雷和小雷,一并弹奏了小雷。《今虞琴刊》上载有这两张琴的照片,照片已模糊了。照片上(用白色隶书)附有琴的内观和外表的详细说明。大雷的龙池(即音孔)下部底板上有九厘米(根据裴氏文字记载,折算应为8.25cm,特注)见方的图章,上镌‘新安汪氏善吾’六字。琴腹内刻有五个楷书字‘大唐雷霄制’。小雷的琴腹里面和弓形板正面下方有毛笔字:‘开元十年西蜀雷氏……’按照片说明,该二琴的制造年代(公元722年)就同雷霄本人活动年代相吻合了。虽然琴分大小,双雷的长度都一样。这两张琴只有小琴还十分完好。我用一张宋琴弹完一首《阳关》之后,裴先生进屋拿出了双雷。然后,我用小雷弹了一曲《欸乃》(原文为英文音译,笔者推测为是曲,特注)。一般改用从没用过的琴总觉不惯,恰恰相反的是弹奏小雷竟比我用惯了的琴还要顺手,还要自如。泛音格外洪亮、清晰。这两张琴上的断纹精细,清晰可辨,用指头感觉不出来,大雷上那种称为蛇腹纹的特殊形状的断纹和小雷腹面板上的流水纹证明此二琴已约有千年的历史了。琴上的漆不是普通的清漆而是坚硬的、粘凝状的硬壳,约三至五毫米厚。齐特拉琴(Zither)方面的权威人士认为除非改造齐特拉琴,否则绝不可能篡改面板背面的铭文。双雷漆的状况和断纹的花纹无可争议地证明它们是真的,铭文绝非伪造。”

三年之后(1948年),裴铁侠的《沙堰琴编》《沙堰琴馀》书成刊印,专门寄赠了一套给已经回到英伦的毕铿先生,并赋诗一首,以酬答这位海外的知音。诗曰:“英国伦敦剑桥大学教授毕铿博士风流儒雅,尚志音律。昔年曾访,沙堰琴集。都人向慕,作为美谈。今日成书远寄,求其友声之喟叹。赋句云:曾访知音在水湄,远处投赠更何疑。中欧从此通仙籍,忆向英伦问子期。戊子初秋,铁侠写于成都双楠堂。”可见裴氏是相当重情重义、胸襟开放之人。如此重情义的人,本来可以以琴终老的,又为何一定要走向毁灭呢?

1949年12月,解放军进入成都,“一个阶级推翻一个阶级”的革命大功告成。接着是大规模的“土地改革”运动,社会财富重新分配,中国社会天翻地覆。

1950年6月,夏日的某个夜晚,裴铁侠夫妇相对潸然,他们曾经平静的琴艺生活注定要画上惨烈的句号了,改朝换代的狂飙带来的必然是巨大的冲击与泥沙俱下、玉石俱焚。裴铁侠对沈梦英说:“吾与卿倚双雷为性命,今若此,何生为!”遂拿出“双雷”琴,夫妇相与捶碎而毁之,然后同服安眠药双双自尽。琴毁人去后,家人于房中书案上发见一纸遗书,又金徽数十枚,遗书云:“本来空寂,何有于物,去物从心,立地成佛。大小雷琴同登仙界,金徽留作葬费,余物焚毁,铁叟笔。”

对“双雷”玉碎最早最详细的记载,从目前所能见到的资料看,应该数川大中文系著名教授、现代藏学学者、六世达赖喇嘛仓央加措诗集翻译者曾缄(圣言)先生所作《双雷引》,后来对裴铁侠夫妇与“双雷”玉碎的记叙文字几乎都是从曾文转述而来。(需要说明一下,曾先生因碍于当时严苛的社会现实,用唐人传奇蓝桥生与云英故事隐喻裴铁侠夫妇,未用真名,竟被有的学者误以为裴氏化名叫蓝桥生,是误用曾文了。如《成都街巷志》,四川教育出版社,2010年)曾文说:“方改革时,生以耽琴故,不问世事,于革命大义殊懵然,人亦无以告之者。使生至今尚在,目睹国家新兴,必将操缦以歌升平之盛。然而生则既死,余偶适西郊,道经沙堰,见一抔宛在而人琴已亡,作‘双雷引’以哀之。”对裴铁侠夫妇为何如此决绝地用人琴玉碎的方式来结束世间的一切,包括曾缄先生在内,都错误地以为是裴氏夫妇长期不谙世事,不与人交往,对革命大义不了解,又无人给以说明造成的。笔者以为这是对那段历史的性质及其残酷性缺少了解或者没有设身处地从一代名琴家的身份以及裴铁侠一家当时所受到的实际迫害出发而轻论生死之故。革命的性质,毛泽东早就有过著名的论断:“革命,不是请客吃饭,不是做文章,不是绘画绣花,不能那样雅致,那样温良恭俭让。革命是一个阶级推翻一个阶级的暴力的行动。”其暴力性在建立政权初期表现得尤为突出,这是不言而喻的。再说裴氏一家当时受到的迫害:裴氏早年两度留学日本,在日期间加入孙中山先生领导的同盟会。回国后曾在国民政府及四川省司法厅任职,因对政治厌倦,很早就退出政坛,立志于琴学以终老。对这样一位既无血债又无宿敌的乡贤,似乎革命不会对其有大的冲击,其实不然,裴氏先是在土改中被划为“大地主”,接着又被划为“大官僚”,其长子裴惕生久病卧床,次子裴元龄尚在国外未归。最重要的是三子裴元俊,虽然是起义投诚的,但还是进了学习班(1951年仍被杀)。四子裴默痕为谋生计,下海唱竹琴,艰难维系生活。最关键的还是裴铁侠那段时间经历的天天被批斗的状况。据2008年11月3日去世的著名蜀派古琴家王华德先生回忆,“其间我曾悄悄去看望过裴氏夫妇,裴铁侠神色惨然地说:‘老弟台,(我)天天挨耳光,(被)吐口水,活不出来了。’”(《琴者,情也——川派古琴艺术家王华德诞辰90周年纪念》P20《琴人琴话》,中国科学艺术出版社,2011年香港)这是决绝前的哀鸣或毁灭前的血泪控诉吧!传统文人将气节和尊严看得甚于生命,所谓“士可杀不可辱”,“三军可夺帅也,匹夫不可夺其志也。”

我们再看看裴铁侠在其琴学著作《沙堰琴编》中论琴韵和琴人品格的文字,就知道他们夫妇走到“玉碎”这一步绝不是偶然的。

他说:“以技艺视琴道,不识有道之器不足怪也。习琴之士徒,欲娱耳目,自标高雅,夸示局外,博虚声,召辱慢,实可痛惜。其有借此结交权贵,甘居伶人最为卑劣。嵇绍、戴逵之风何可得也?其或本系寒畯,略习挑拨为初学,教授楫资赡养,虽在可谅,品斯下矣。”因此,足见裴氏夫妇的决绝“玉碎”,犹如嵇康之慷慨赴死成广陵绝响,又如老舍之自沉、傅雷夫妇之深夜自绝,惨然而理性。后来文革中(1968年),写《双雷引》的曾缄先生也因自己的大量诗文被斥责为“反动”而被迫害致死,想必他会为“革命大义”之难以理喻而羡慕裴铁侠夫妇的。相比于曾缄,裴铁侠夫妇之死已属幸运,因为至少性命还掌握在自己的手中,能和自己心爱的人、心爱的琴一起玉碎,守住尊严从容赴死,在那个特殊的年代,还能奢望什么呢?

裴氏夫妇与“双雷”俱亡后,其余藏琴也如人事飘零,流落四方。五代“引凤”百衲琴和宋代“竹寒沙碧”、“醉玉”琴今藏四川博物院,宋代“龙璈”琴藏四川大学博物馆,唐琴“古龙吟”藏上海博物馆,明琴“诵馀”转落民间,一起默默见证人世沧桑、星移物换。

裴铁侠(1884—1950)名刚,字铁侠,号雪琴,成都人。早年两度留学日本,与吴玉章为同窗挚友。在日期间,参加同盟会。1915年秋即开始研习琴学,师从虞山派琴师张瑞山弟子程桂馨及山东王心葵,又曾向九嶷派友人杨时百等学习。1921年毕业于日本法政大学,获法学学士。回国后在民国政府任职,后返川,曾任川东道尹、四川司法司司长等职。后因厌倦政治,绝意仕途,专研琴学。于老成都同仁路2号叫“双楠堂”的自家院内设馆授琴。其藏琴颇多绝世精品,计有唐宋以来各式名琴三十余床。特别是藏有唐代著名斫琴世家西蜀雷氏古琴两张而为当世所尊,名之曰“大雷”“小雷”,并将书斋琴室命名为“双雷琴斋”。曾先后组织律和琴社、岷明琴社。抗战期间,避居城西郊区沙堰,结庐成沙堰山庄,著有《沙堰琴编》和《沙堰琴馀》。(一般资料皆言裴氏“双楠堂”位于老成都少城同仁路48号院,笔者则根据现居美国的裴铁侠之孙的订正文字,定为2号院)

沈梦英(1914—1950)现代蜀派琴人,民国四川著名篆刻家沈中之女,裴铁侠继室,成都人。协助裴铁侠编著《沙堰琴编》《沙堰琴馀》

劳伦斯·毕铿博士(1909--2007)原名Laurence E. R. Picken英国剑桥大学学者,著名汉学家、东方音乐学家、古琴家。二战末期,以生物学家身份参加中英科学合作协会会员来华,是李约瑟博士团队最杰出学者之一。著有《唐朝传来的音乐》一至七卷。

曾缄(1892—1968)字慎言(也作圣言),四川叙永人,1917年毕业于北京大学中文系,受教于黄侃,对古典文学和诗词造诣颇深,北大毕业后到蒙藏委员会任职,后历任四川参议会议员,四川国学专门学校教务长,四川大学文学院教授,西康省临时参议会秘书长。四川大学中文系系主任兼文科研究所主任。解放后任四川大学中文系教授,文革中被迫害致死.《六世达赖仓央嘉措情歌》汉文译本系曾缄先生传世名作,曾发表在《康导月刊》1939年1卷8期上,创作名篇《布达拉宫辞》,闻名海内外。“文革”中,先生的许多大作被埋没了,《磨兜室杂录》、《戒外吟》其中有曾先生与黄侃酬唱的诗,对于黄先生的诗保存起很大作用。《人外庐诗》、《西康杂著》、《西征词》、《西征集》、《宣华词》、《寸铁堪词存》、《人外集》、《人庐诗》、《诸宋龛诗草》、《送木雁翁归武昌诗》其中许多与名家酬唱诗如谢无量,林思进等。木雁翁,原名程康,程千凡之父。《寸铁堪诗稿》这本诗稿原作于民国时,曾缄在晚年几经增删,最后成定稿,是最能集中体现其思想的诗稿。可悲的是这本曾缄用尽毕生心血编著的手稿在文革中却成了他致死的罪证。(书上面帖有一签写有:“……可查考曾缄旧日反动历史……”)

《唐朝传来的音乐》(Musicfrom the Tang Court)劳伦斯·毕铿,1981~2000年

《巴蜀琴艺考》唐中六著,四川人民出版社,2006年

《四川博物院概览》四川博物院编,四川美术出版社,2009年

《琴与诗书同行》范煜梅著,四川教育出版社,2010年

《成都街巷志》袁庭栋著,四川教育出版社,2010年

旅澳学者杨沐的博文《百年孤独——我的忘年交毕铿》及所摄照片,使我们对毕铿这一位著名的学者和他的暮年生活有了更多更深的了解。