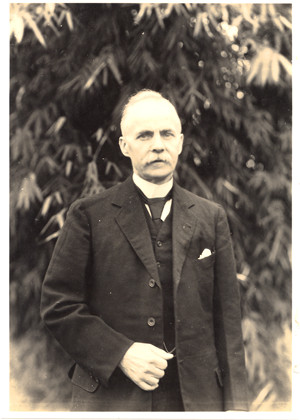

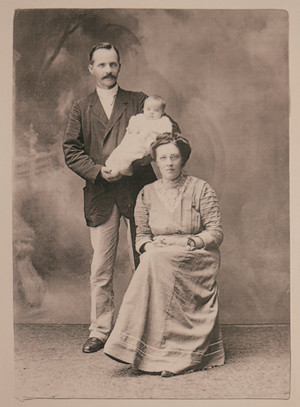

陶然士(Thomas Torrance),英国传教士、汉学家、英国皇家地理学会成员、华西边疆研究学会荣誉会员。1896年作为中国内地会(China Inland Mission)华西地区代表来到四川成都,1910年转入美国圣经会(The American Bible Society) 工作,直到1935年退休回国。

华西协合大学古物博物馆筹建之初,全馆只有一件文物。陶然士、叶长青等为博物馆早期的文物收藏做出了卓越的贡献。从1914到1934年近20年时间里,陶然士为博物馆捐赠和采购了五千多件藏品。这些藏品的时代从汉代到民国,包括画像砖石、陶器、瓷器、青铜器、钱币等各种类别。他在岷江上游地区调查期间,发现了当地石棺葬中形制特别的灰陶双耳罐。陶然士曾任职华西协合大学博物馆委员会(1929-1930)年度学会副会长,长期与馆长保持书信往来。

陶然士研究领域广泛,在《教务杂志》(The Chinese Record) 《华西教会新闻》 (The West China Missionary News) 《华西边疆研究学会杂志》(Journal of the West China Border Research Society) 等刊物上发表多篇有关华西历史、考古、羌族宗教、古物的论文。他致力于四川古史研究,1916年在华英书局出版 《成都早期历史》 (The Early History of Chengdu) 。20-30年代,以馆藏器物为基础发表 《原始崇拜中石头的作用》《四川丧葬习俗》《羌人宗教的基本理念》《华西土著记要》《理藩石碑释译》等文。《四川丧葬习俗》在田野考察之上对华西丧葬习俗进行讨论,涉及四川葬礼习俗和方式,墓葬构成,不同阶层坟墓建筑,殉葬品,明前墓穴,汉魏两晋丧葬习俗内容,指出中国人重孝道形成了丧葬文化。陶然士在华西人类学、考古学方面颇有建树,被当代学者视为中国人类学华西学派的主要人物之一。

1922年春在成都华西协和大学成立的华西边疆研究学会(West China Border Research Society),是华西近代史上第一个由西方学者创建的学术性团体,于华西边疆科学研究之风有开拓之功,在华西近代文化史上占有不可替代的地位。学会挂靠华西大学,办公机构设在华大博物馆内。陶然士是学会的重要成员之一,在学会的杂志上发表过多篇论文,发表讲演,并于1929年出任学会副会长。

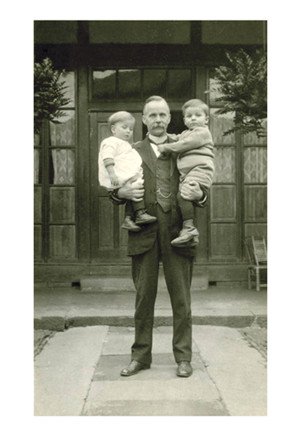

陶然士对羌族的研究始于20世纪初。1916年,他为岷江上游的羌族社会及其自然环境所吸引,足迹遍及汶川、理县、茂县。此后每年夏天,他都到羌区传教,在当地建立福音堂,为羌民提供基本的医疗救助,为当地农业生产提供西方人的经验。同时他开始熟悉羌族社会的文化、宗教及历史,开展民族学、人类学、考古学方面的调查。陶然士对羌族社会的文化、宗教、历史的思考,对于研究者理解藏羌彝走廊具有积极意义,且毫无疑问是具有开创性意义的研究。

在田野调查的过程中,陶然士还注重对羌族宗教、文化传承实物的收藏与整理。他为华西大学博物馆收集了大量羌族的宗教用具、日用品和手工艺品。

1920年陶然士撰写了《羌族的历史、习俗和宗教》(The History, Customs and Religion of Ch’iang)(美国圣公会,1920, 原件保存在今阿坝州汶川县档案馆),这是第一本西方人描述羌族的著作。同时,陶然士也是第一位主张“羌族西来说”的西方人。他在1936年出版的《中国的第一批传教士——古代以色列人》一书中就认为非偶像崇拜的信奉唯一天神阿巴白构的羌族人,与信奉唯一神的以色列人存在着历史性联系。华西边疆研究学会成立以后,陶然士和葛维汉都加入了学会,与学会同仁一道推进藏羌彝走廊地区的民族研究。他和葛维汉等人对羌民的考察研究及其观点的论争,引起了民国时期国内学术界的极大兴趣,从而在很大程度上促进了羌族研究的进程。

陶然士曾执教华西协合大学(今四川大学),是华西协合大学古物博物馆(今四川大学博物馆)的重要开创者之一。他精通汉语和擅长中文写作,对中国历史考古有浓厚的兴趣。他撰写出版英文书籍,首次把中国羌族的历史、习俗和宗教、中国少数民族地区群居村落和古代民屋建筑、中国古代墓葬、都江堰的古代水利建设等介绍给西方世界。他最早翻译《华阳国志·蜀志》一文给英语世界的读者,使西方人对中国川西有更多的了解。同时,他利用投放幻灯片等各种形式,向中国人民介绍英美等国的民情风俗,为边远川地的人民打开了一扇观看西方的窗口。