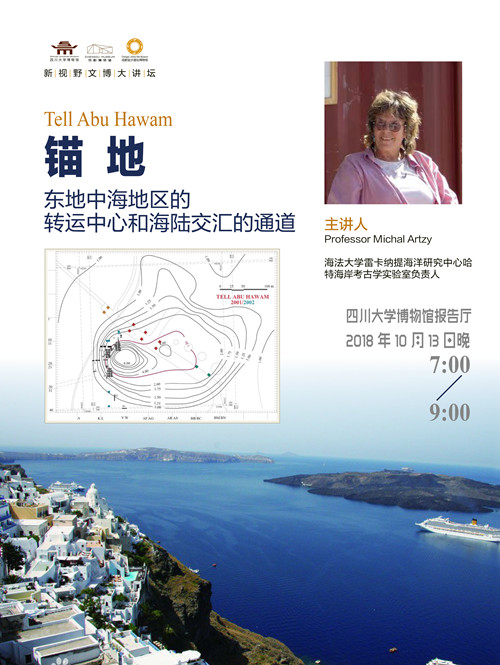

2018年10月13日晚7点,四川大学博物馆邀请以色列海法大学雷卡纳提海洋研究中心哈特海岸考古实验室负责人米哈尔· 阿奇(Michal Artzy)教授在藏研所111会议室,为川大师生带来了一场题为《锚地 东地中海地区的转运中心和海陆交汇的通道》的讲座。李易亮博士担任本次讲座的助理及翻译。

讲座正式开始前,四川大学博物馆副馆长周静对米哈尔. 阿奇教授进行了介绍。1974年,米哈尔·阿奇教授在她的博士论文中首先运用了核技术分析陶器产地问题,解决了类型学研究的困局,揭开了东地中海地区青铜时代海洋贸易研究的序幕。之后,她在美国加州大学伯克利分校作博士后和任教期间继续在考古学研究中运用物理学等研究方法。回归以色列之后,她在海法大学海洋文明系开创了“海岸考古学”研究方向,通过应用科学与历史学对锚地、港口和贸易的研究加强了对海岸遗址居住模式长时段变迁的理解。

地中海位于亚、欧、非三大洲之间,其辽阔的水域使得三大古文明——两河流域文明、埃及文明、希腊罗马文明相互区隔又彼此联系。本次讲座涉及的以色列Abu Hawam地区位于地中海东海岸,米哈尔· 阿奇教授介绍了该地独特的地理环境及她们在Abu Hawam的一处低地开展的抢救性考古发掘工作的情况。在发掘方法上,针对发掘地区面积小、地下水位高的情况,她们制作了“钢盒子”围出发掘区域,并在中间留出隔梁以纵向观察地层分布情况。对于发掘现场的地层分布状况、出土的陶片、压舱石、鱼骨等多项遗存

,米哈尔· 阿奇教授结合历史文献、科技分析及考古学知识深入剖析遗存信息,为大家介绍了该地区在青铜时代海洋贸易中作为转运地的原因,分析了该地区与乌加里特、塞浦路斯、埃及等地的交往情况。同时,介绍了Abu Hawam地区的一艘沉船打捞水下考古案例,引发在场师生的热烈讨论。

讲座提问环节,米哈尔· 阿奇教授和李易亮博士共同对老师和同学们提出的关于港口贸易、产地分析及考古学习中的一些问题做出了回答,并鼓励大家在学习中多提问题,学会用科学思维与考古思维相结合的方式思考问题。最后,讲座在大家热烈的掌声中落下帷幕。