以下文章来源于何大江说成都史,作者何大江何大江说成都史.

一年一度的踏青季又开始了,在碧水青林间铺陈开诗意的游春长卷。其实,成都人的踏青赏春有着悠久的历史和深厚的文化底蕴。元代费著所撰地方风俗志《岁华纪丽谱》称:“成都游赏之盛,甲于西蜀。盖地大物繁,而俗好娱乐。”每一次的岁时节庆,都是成都人踏青游乐的契机。农历三月三的上巳节,就是一个这样的日子,祓禊沐浴的肃穆与曲水流觞的风雅,让成都人在水畔、山间,把平常的日子过出了诗情画意。

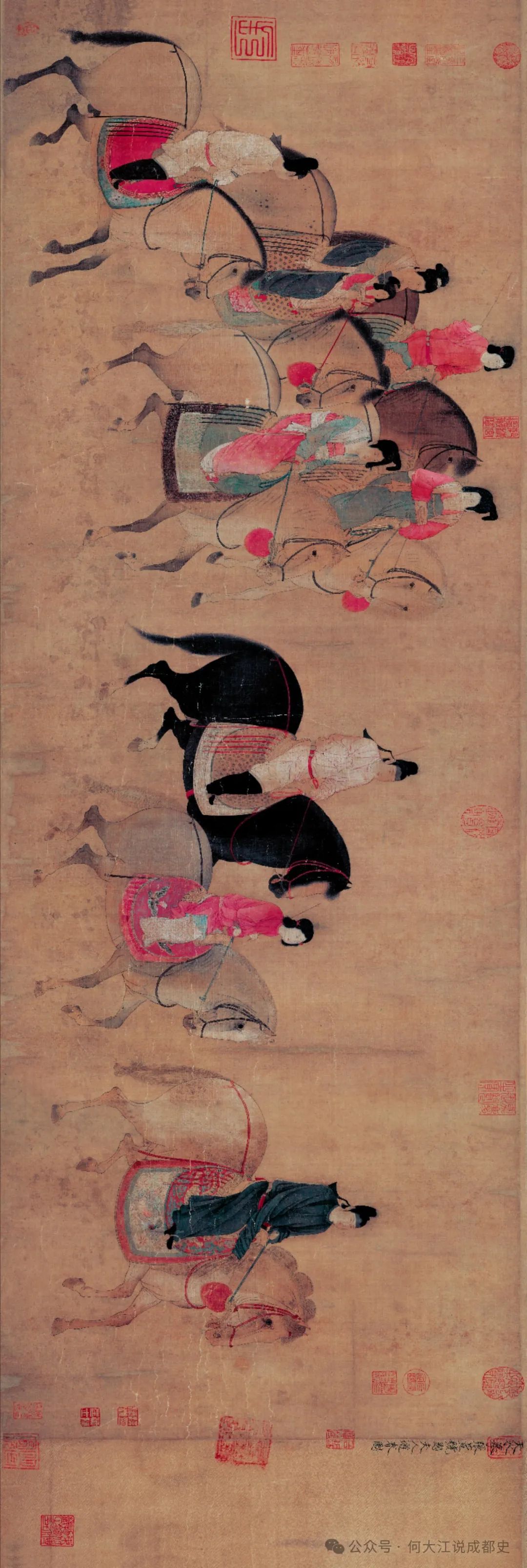

唐代张萱的《虢国夫人游春图》,描绘了杨贵妃的姐姐虢国夫人春天出游的情景

上巳节的起源

上巳节是一个极其古老的节日,起源于周代,以农历三月的第一个巳日为节,故称上巳节。魏晋时,上巳节固定节期,确定为农历的三月初三。到了唐代,则发展成为一个盛大节日。

上巳节源于上古时的祓禊仪式。所谓祓禊,是一种古代民俗,指人们到水滨洗濯,除了洁净身体之外,还通过这种方式祈求安康。东汉郑玄注《周礼》,称:“岁时祓除,如今三月上巳如水上之类。衅浴,谓以香薰草药沐浴。”

祓除,指通过洁净除灾祛邪之祭,《说文》称:“祓,除恶祭也。”其中的“衅浴”,则是祓除的具体方式,是一种以香薰草药沐浴为核心的净化仪式。衅的本义,为“以香薰身”。东汉蔡邕《月令章句》也称:“三月上巳祓禊于水滨。”祓禊,跟祓除含义相同。

《后汉书·礼仪》则对此有十分详尽的记载:“是月上巳,官民皆絜(洁)于东流水上,曰洗濯祓除去宿垢疢(病)为大絜。絜者,言阳气布畅,万物讫出,始絜之矣。”《后汉书》里面还记载了一个故事,说是后汉时期有个叫郭虞的人,在三月上巳日生下两个女儿,但两日内接连夭折。故每逢此月此日,人们不再留在家中,而是前往河水中祈福消灾。而为《后汉书》作注的刘昭则认为:郭虞的传说实属荒诞,因为即便有平民在十日内失去两个女儿,也不足以成为世代避讳的禁忌。

事实上,刘昭的质疑是非常有道理的,因为在河水中祈福消灾的习俗,早在先秦时期就广泛存在了。《诗经·郑风·溱洧》描绘了郑国的青年男女手执兰草,在溱水、洧水边洗濯祈福,借机互诉衷肠,互赠芍药定情的场景。西汉学者韩婴注解《诗经》,就说,郑国的风俗是三月上巳日前往溱水、洧水之滨,招引亡魂,手持兰草以祛除不祥。

“溱与洧,方涣涣兮。士与女,方秉蕳兮。女曰观乎?士曰既且。且往观乎?洧之外,洵訏于且乐。维士与女,伊其相谑,赠之以芍药。”《溱洧》描绘的场景,生动地再现了先秦时期男女交往的自由与浪漫,因此,有人把上巳节称为“中国最古老的情人节”,并非没有根据。

曲水流觞的优雅

“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”《论语》里的这段话,记录了孔子晚年与弟子子路、曾皙、冉有、公西华四人讨论志向时曾皙的回答。

宋代李公麟绘扇面《兰亭修禊图》

暮春三月,春天的衣服穿妥帖,五六个成年人,带上六七个少年,到沂水中沐浴洁身,登上舞雩台(鲁国祈雨的祭坛)迎着春风舒展身心,然后一路唱着歌儿回家。事实上,“浴乎沂”也跟上巳节有关。朱熹在《四书章句集注》中解释“浴乎沂”,就认为是指暮春三月三上巳节时的祓禊活动,“浴,盥濯(洗手洗脸)也,今上巳祓除是也”。

曾皙描绘的场景,之所以被孔子赞许,是因为他以诗意语言勾勒了先秦时期人与自然、礼俗与自由的交融。这一场景,也成为后世文人向往的“诗意栖居”原型。

先秦时期以沐浴洁净为主的祓禊,自汉代后上巳节逐渐融入宴饮赋诗的雅趣,发展出“曲水流觞”这一雅集行为。在弯弯曲曲的水道中,觞漂浮在水面,停到哪位宾客面前哪位就饮酒赋诗。

“曲水流觞”的出现,需要以“曲水”和“觞”两种实物的出现为前提条件。

“觞”的出现很早,在新石器时代至夏,就流行用中空的牛角做成的酒杯。战国时期开始出现两侧有半月形双耳、形状像鸟翼的羽觞。羽觞的双耳可通过平衡重心影响漂浮稳定性,可减少侧翻概率,这就为曲水流觞的出现提供了物质条件。

《后汉书·礼仪》中便有对曲水流觞的记载,称“(三月上巳)引流行觞,遂成曲水”。

《宋书·礼志》记载了魏明帝曹叡在洛阳华林园内天渊池南人工开凿石渠,引水形成“流杯石沟”,用于君臣宴饮赋诗一事。而东晋海西公(晋废帝司马奕)则在南京紫金山仿效曹魏旧制,延续曲水流觞活动。“魏明帝天渊池南,设流杯石沟,燕群臣。晋海西钟山后流杯曲水,延百僚,皆其事也。宫人循之至今。”以宫廷里的曲水流觞宴请百官这一行为,被延续至南朝刘宋时期(即《宋书》成书时代),成为皇家园林雅集的固定仪式。

历史上最著名的“曲水流觞”,当属东晋永和九年(353年)三月初三上巳日,王羲之在会稽山阴(绍兴)兰亭,与名流高士谢安、孙绰、郗昙、王凝之以及王羲之儿子王献之等42人参与的那次雅集。在“崇山峻岭”“茂林修竹”“清流激湍”的清幽中行流觞曲水,其中有11人各作诗两首,15人各作诗一首,剩下的16人因未作诗而被罚酒。

这是典型的上巳节的祓禊,文章开头就直接点明“修禊事也”。但它又不仅仅是祓禊,文人雅集、诗酒风流赋予了它新的内涵,让它实际上已经成为具有文化内涵的社交活动。

这场活动也因为记录它的《兰亭集序》而名满天下、流传千年。在这篇数百字的短文里,王羲之先述宴游之乐,随之笔锋陡转,借“俯仰一世”引出对生命短暂的感慨,最后以“死生亦大矣”的叩问收束,将个人体验升华为对生命的终极思考。而王羲之情绪大起大伏之时即兴挥毫写下的序文,笔势随情绪起伏变化,具有不可复制的“神品”气韵,其书法成就更是被誉为“天下第一行书”。

明代文徵明的《兰亭修禊图》,描绘了东晋永和九年(353年)上巳节,王羲之等人在兰亭作曲水流觞之会的场景

唐代的龙舟竞渡

到了唐代,因为经济繁荣、文化发达、社会心态开放,上巳节也从祭祀仪式转变成了全民娱乐。

上巳节能够在唐朝成为一个极盛的节日,首先得力于官方的加持。唐玄宗开元七年(719年),上巳节被定为官方节日,放假一日。

唐德宗时期,上巳节与中和节、重阳节并列,成为“三令节”之一。这三个节日,朝廷会给文武官员赐钱以慰辛劳。《三节赐宴赏钱诏》称:“比者卿士内外,朝夕公务。今方隅无事,蒸民小康。其正月晦日、三月三日、九月九日三节日,宜任文武百僚,择胜地追赏。”文中的“正月晦日、三月三日、九月九日三节日”,即分别为晦节(后改为中和节)、上巳节、重阳节。这一制度推动上巳节,成为全民参与的盛典。

“三月三日天气新,长安水边多丽人。”杜甫《丽人行》记录了权势熏天的杨氏姐妹曲江春游的场景。“紫驼之峰出翠釜,水精之盘行素鳞。”紫驼峰刚从翡翠蒸锅里起锅,河鲜则装在水晶盘里端出来,从这些美食和精美的餐具就看得出来,这些贵族妇女意在游玩而并非祓禊。

唐代上巳节的参与者并非仅仅局限于贵族,而是全民参与的一场大狂欢。

两岸山花似雪开,家家春酒满银杯。

昭君坊中多女伴,永安宫外踏青来。

唐穆宗长庆二年(822年),诗人刘禹锡任夔州刺史时,他学习当地的民歌形式,采用了民歌曲谱制成《竹枝词九首》日,来描写当地的风土人情。其中的这一首写道,上巳节的夔州,家家户户都在杯中斟满春酒,欢度节:永安宫是奉节城内的古迹,当年刘备伐吴战败后卒于此,昭君坊里的女子三三两两,都是刚刚从永安宫外踏青归来。

唐人在水边,不光是踏青,还发展出了龙舟竞渡这种竞技性、观赏性俱佳的活动。

唐代符载《上巳日陪刘尚书宴集北池序》,生动龙舟赛争夺激烈、万人参与的场景:“一号令,雷鼓而飞,千桡动,万夫呼,闪电流于目眦,羽翼生于肘下。观者山立,阴助斗志,肺肠为之沸渭,草树为之偃悴。揭竿取胜,扬旌而旋。观其猛厉之气,腾陵之势,崇山可破也,青天可登也……”现场比赛之激烈,速度如闪电、如鸟飞;情绪之高昂,似乎可以移大山、登青天。

文中的北池,即文献典籍中的成都万岁池。因其水域广泛,除了举办龙舟赛之外,韦皋任剑南西川节度使时,还常在此举办游宴活动。北池最早为战国时秦并巴蜀后,修筑成都城时取土形成的洼地,因工程规模宏大,被称为“万岁池”。又因其位于成都城北,故称其“北池”,其位置或说在今天的凤凰山东北一带,或说在成华区白莲池。

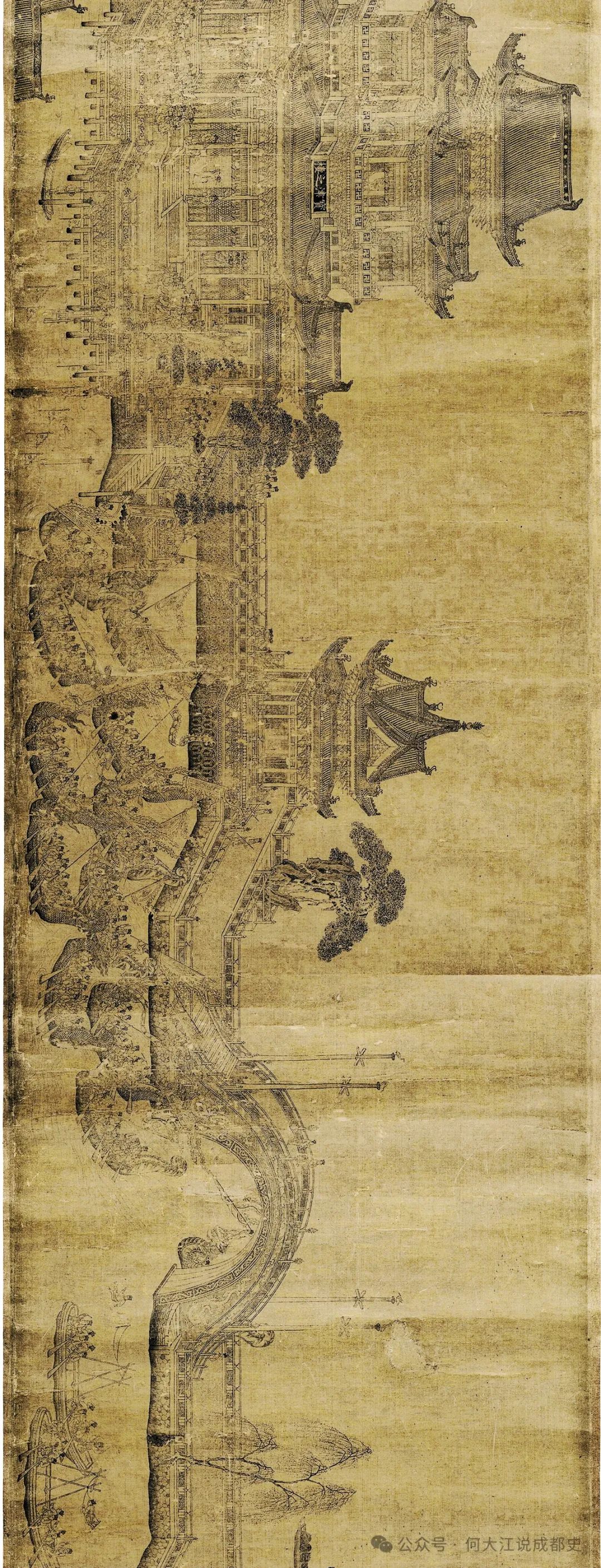

元代王振鹏的《龙池竞渡图》,描绘北宋崇宁年间上巳节时,宋徽宗在金明池观看龙舟竞渡的盛况

射箭凤凰山

上巳节起源于水畔祓禊,因此跟其相关的节庆活动大多发生在水边,如龙舟竞渡、曲水赐宴(唐代上巳节,皇帝在曲江边与群臣宴游集会)。然而,成都的上巳节却有一个非常独特之处,那就是登凤凰山。

道教典籍、五代杜光庭撰写的《神仙感遇传》载:“一岁上巳,满川于学射山通真观看蚕市。”学射山即凤凰山,据明代曹学佺《蜀中名胜记》,“蜀汉后主禅习射于此山,故以名”。

古代成都的丝绸业极其发达,蚕市也因而得发繁荣。三月蚕市,是成都“十二月市”之一,规模大、持续时间长,其中主要交易蚕种、蚕丝制品及各种农具。因为人流量巨大,学射山蚕市同时也成为成都的上巳节活动中心。

刘禅在山上学习射箭,不仅留下了学射山这个名称,而且在此地留下了骑射的传统,并延续至唐宋。

北宋画家、诗人文同《学射山仙祠记》称:“每春三月,成都人士女,倾城来游,习射山祠下,张列饮宴,尽日而返。”可见,伴随着蚕市,北宋时的上巳节成都民众有于学射山习射、宴饮的习俗。

北宋学者田况《成都遨乐诗三月三日登学射山》云:“门外盛车徒,山半列蚕市。彩棚飞镝远,醉席歌声起。”诗中北宋成都上巳节学射山上贸易、射箭、宴饮的盛况。

元代岁时风俗志,《岁华纪丽谱》同样记载了南宋成都官府延续上巳节于学射山设宴并举行射箭仪式的习俗:“三月三日,出北门宴学射山,既罢后射弓。”

进入元代,上巳节逐渐消亡,文献中也很少见到记载。究其原因,有学者认为原因之一是上巳节、寒食节、清明节三个传统节日相隔时间太近,随着清明节的兴起和社会环境的变迁而合为一节了。

阅读原文