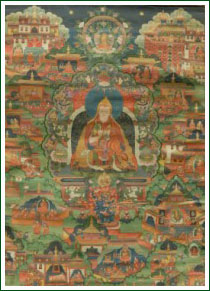

本馆特别展览——藏族噶孜画派唐卡展于08年5月1日在本馆的书画艺术厅正式对外开放。我们精选了本馆收藏的清代至民国时期的唐卡20余幅首次对外展出。

藏族是我国一个具有悠久历史的民族。藏族人民创造的光辉灿烂的民族文化,是中华民族文化遗产的重要组成部分,唐卡又是藏族文化中一种著名的绘画艺术。

唐卡,即用彩缎装裱的卷轴画。其品种和质地多样,但多数是在布面和纸面上绘成。此外,还有刺绣、织锦、缂丝和贴花等织物唐卡。

唐卡的主要内容是反映藏传佛教这一主题,诸如佛像、菩萨像、护法神像、说法图、宗教寺院、宗教人物、宗教教义、宗教故事和宗教神话等。此外,还有取材于藏族社会历史和生活习俗的历史画和风俗画,有人物传记唐卡,也有反映天文历法和藏医藏药等自然科学方面的唐卡。堪称藏民族的百科全书。唐卡制成后,采用中国传统卷轴画的方式进行装裱。装裱后,一般还要延请喇嘛念经加持,并在唐卡背面盖上喇嘛的金汁或朱砂手模。

四川大学博物馆收藏有明、清、民国时期唐卡三百多幅。它们作为珍贵的文化遗产,为我们研究藏族的历史、宗教、文化、绘画、工艺以及自然科学等,提供了极为重要的实物资料。

此次特别展,主要展出流行于四川甘孜、阿坝藏区的噶孜画派唐卡。

噶孜画派,即康巴画派,又称噶玛噶孜派。属于藏族唐卡的三大流派(勉唐画派、钦泽画派、噶玛噶孜画派)之一。形成于15世纪,17世纪走向繁荣兴盛。噶孜画派分旧噶孜派、噶玛噶孜派及新噶孜派。

噶孜画派创始人为南喀扎西活佛,他曾受到许多画界大师的悉心指导,尤其是受勉唐画派贡却彭登大师的影响颇深,后来以梵式青铜像为摹写范本,又钻研汉地的画艺,以工笔重彩的技法绘制唐卡,并采用大量中原题材入画。在背景的描绘及色彩的处理等方面吸收了明代工笔画的表现手法,融合诸家技法,从而开创了噶孜画派新风,被称为旧噶孜派。此后,却扎西和噶雪·噶玛扎西继承了噶孜派画风, 他们与南喀扎西一起被画史誉为“噶孜三扎西”。与南喀扎西同时期的八世噶玛巴活佛米久多吉(1507-1554)赞赏噶孜画派的风格,他以自己的实践经验撰写了《线准太阳明镜》一书,从而奠定了噶孜画派的理论基础。

其后,十世噶玛巴曲英多吉(1604-1674)从一套汉地早期流传到西藏的罗汉丝绢唐卡中领会到明代绘画中山水技法的妙处,开始以工笔重彩绘制唐卡,并创造了一批汉风颇浓的艺术作品。他在“旧噶孜”传统画风的基础上作了一些创新改进,并以高超的技艺保证了噶孜画派的艺术成就。从而把噶孜画派艺术推向了一个新的境界。被称为“噶玛噶孜派”。

继“噶孜三扎西”之后,康巴炉霍郎卡杰大师的画风工细流利,风格清新,其线条勾勒细如发丝,造型微小精细,且造像比例准确,体态姿势优美生动,五官须眉刻画毫发不爽,清晰如生,有“布娘画师”(意为毫发不差之画师)之美誉。司徒·却吉迥乃(1700-1774)将内地绘画中优秀技巧和基础知识与传统绘画相统一,创造了姿态特殊的“新噶孜派”。更有被誉为工巧天毗卢羯摩化身的普布泽仁大师,其留存在德格印经院的画版几乎成为噶孜画派的范本。在他的风格中,不对称的构图得到普遍应用,其构图既满又空,虚中见实。整个布局的构思技巧纯熟,他的绘画作品无论从远近观赏都异常精美。

噶孜画派最显著的特点是施色浓重,对比强烈,画面富丽堂皇,故在数百年中逐渐形成一套颜料制作与使用的特殊技法。创作中以白、红、黄、蓝、绿为母色,能调出9大支32中支进而变化出158小支诸种色相。黄金的运用是藏传佛教绘画的一大特色,使用金色被视为对神佛最神圣的供养。噶孜画派有一套研制金汁及涂金、磨金、勾金线、刻金、染金的绝技,可将金色分成多种冷暖变化,可在黑地上用金线勾画十几种不同的层次效果,还可在大片涂金的地方用九眼石制成的笔绘出各种线条。

由于唐卡制作程序复杂,成本昂贵,方法考究,且技艺长期以来均是师徒相承、口耳相传,维系力量十分微弱,极易中断。近年来,很多民间画师以价格低廉的现代合成颜料替代传统颜料,对传统的唐卡造成巨大冲击。现在传统天然颜料的制作方法和使用技法都面临着失传的危险,噶孜画派传统的绘画风格也在发生着变化,亟需保护和抢救。