何为“琴谱”?

有人叹:“天书也。”

《红楼梦》第八十六回《寄闲情淑女解琴书》中有一趣事,讲到贾宝玉去寻林黛玉,瞧着黛玉正在看的书时:

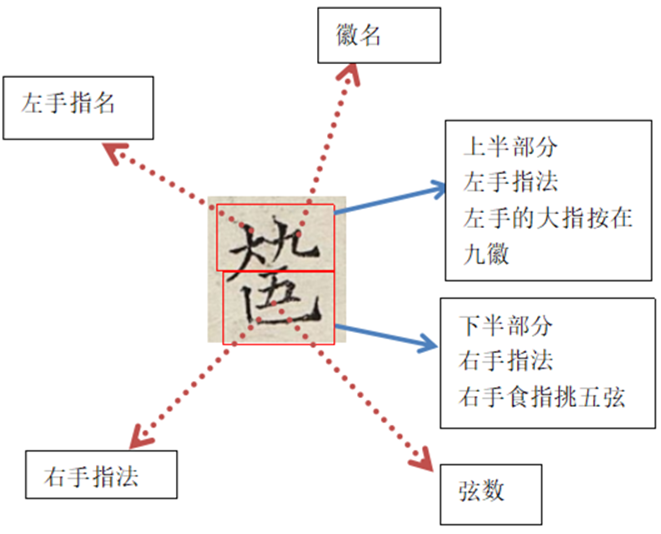

书上的字一个也不认得,有的像“芍”字,有的像“茫”字,也有一个“大”字旁边“九”字加上一勾,中间又添个“五”字,也有上头“五”字“六”字又添一个“木”字,底下又是一个“五”字,看着又奇怪,又纳闷。(宝玉)便说:“妹妹近日愈发进了,看起天书来了。”黛玉嗤的一声笑道:“好个念书的人,连个琴谱都没有见过。”

《清孙温绘全本红楼梦图》第八十六回《寄闲情淑女解琴书》(局部)

(清)孙温绘

在这一段宝黛的对话中,宝玉称之为“天书”的正是古琴的乐谱。中国古代琴谱的撰写被划分为四个阶段:雏形期、文字谱、减字谱、近现代的改良实验。宝玉看到的琴谱属于“减字谱”。减字谱相传为唐代的曹柔所创,是中国古琴常用的一种以记写指位与左右手演奏技法为特征的记谱法。而现展于“册府千华 锦水含章——四川大学古籍菁华展”的《春草堂琴谱》便是典型的古琴减字谱。

江南弦音 含情蕴意

盖闻大乐与天地同龢,声音之道,与性命通。有虞氏弹五弦之琴,奏南风之曲,而天下治,下至瓠巴鼓瑟,游鱼出听,师旷弄琴,群鹤舞空,空其音正,其理微也。顾古调不弹久矣,取天地之希声,为靡曼之滛韵,又安望其讲求义律,思返本寻源之道哉!

——《春草堂琴谱》序

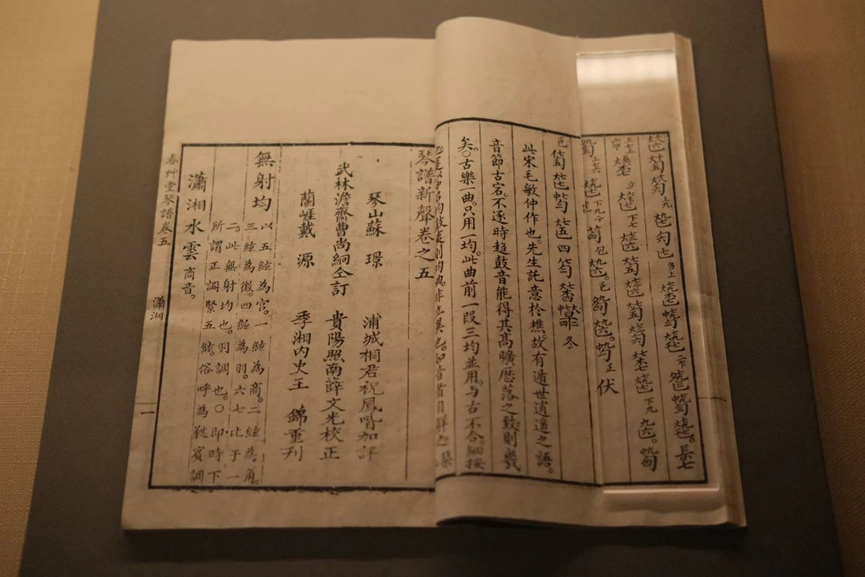

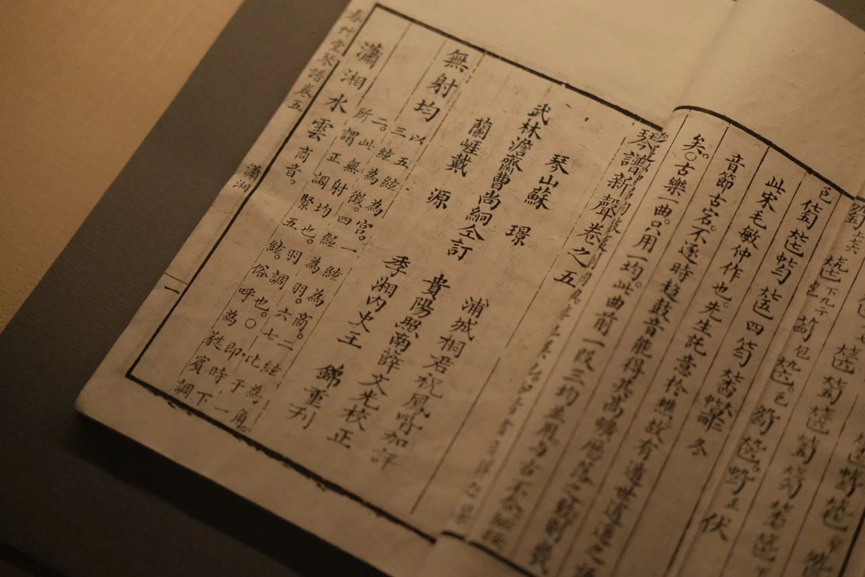

《春草堂琴谱》,由清代杭州琴家苏璟、戴源、曹尚䌹三人共同撰订,成书于清乾隆年间。川大图书馆所藏《春草堂琴谱》为清同治五年(1866)双清馆刻本。全书共6卷,收录《岳阳三醉》《春山听杜鹃》《高山》《平沙落雁》《梅花三弄》等28首琴曲,书前附闫沛年序、曹尚䌹自序、指法、苏璟《琴说》、戴源《鼓琴八则》等。

其中,《鼓琴八则》是清代重要的琴学论述之一。文中逐条阐明了弹琴的八个要点:得情、作歌、按节、调气、炼骨、取音、明谱理、辨派。对弹琴的艺术修养提出了诸多要求。此外,在分辨古琴派别时,作者一反传统的“浙派”“吴派”分法,将琴派分为疏脱古淡的“山林派”、动人纤靡的“江湖派”和律严音正的“儒派”。

春草堂琴谱六卷

(清)曹尚䌹等编

清同治五年(1866)双清馆刻本

(“册府千华 锦水含章”四川大学古籍菁华展在展)

《春草堂琴谱》所录琴曲如下:

卷数 |

曲名 |

卷一 |

猗兰、岳阳三醉、秋水、碧天秋思、佩兰 |

卷二 |

春山听杜鹃 |

卷三 |

高山、和阳春、圯桥进履、平沙落雁、归去来辞、梅花三弄、鸥鹭忘机、梧叶舞秋风、关睢、屈子天问、渔歌、伐檀章、静观吟、汉宫秋、沧江夜雨 |

卷四 |

挟仙游、樵歌 |

卷五 |

潇湘水云、欸乃、大雅、胡笳、塞上鸿 |

卷六 |

|

古琴曲欣赏

减字拆合 巧读琴谱

然而,如前文宝玉所描述的那样,琴谱是由一个一个“奇怪”的“字”组成的,那么该如何阅读、弹奏呢?

宝玉正听得高兴,便道:“好妹妹,你才说的实在有趣,只是我才见上头的字都不认得,你教我几个呢。”黛玉道:“不用教的,一说便可以知道的。”宝玉道:“我是个糊涂人,得教我那个‘大’字加一勾,中间一个‘五’字的。”黛玉笑道:“这‘大’字‘九’字是用左手大拇指按琴上的九徽,这一勾加‘五’字是右手钩五弦。并不是一个字,乃是一声,是极容易的。还有吟、揉、绰、注、撞、走、飞、推等法,是讲究手法的。”

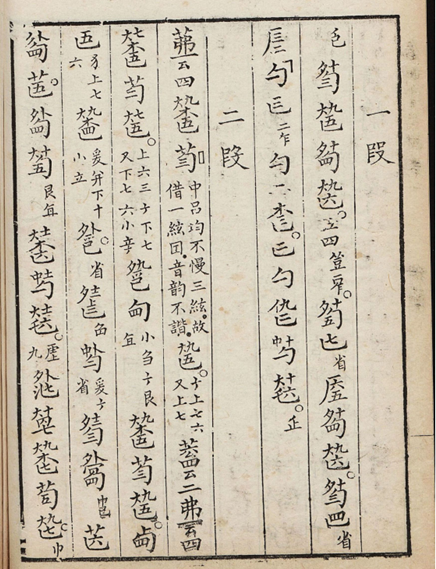

春草堂琴谱六卷

(清)曹尚䌹等编

清嘉庆六年(1801)刊本

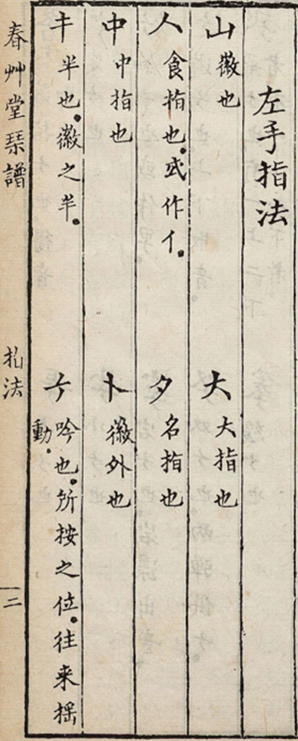

古琴减字谱上的“谱字”,是由古琴文字谱的指法、术语减取其较具特点的部分组合而成,简单来说,就是简化了的汉字的组合。除了十三个徽位的“一”至“十三”、七根弦序的“一”到“七”这些汉字数字以外,弹奏的所有指法、速度力度的表达都可以变成减字谱的造字元素。如食指用“人”或“亻”表示,无名指用“夕”表示,而中指的“中”字,大拇指的“大”字,已到极简,所以就直接用“中”和“大”来表示。

琴面结构图

(图片来源:网络)

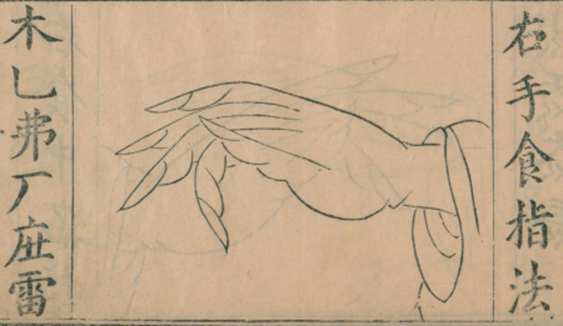

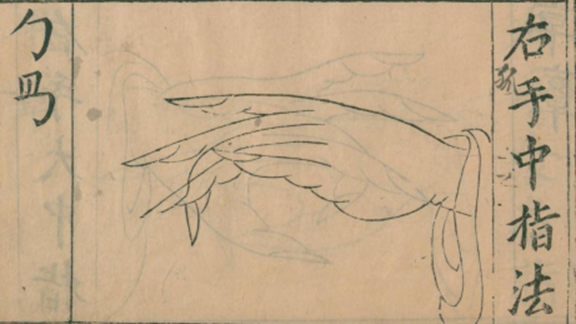

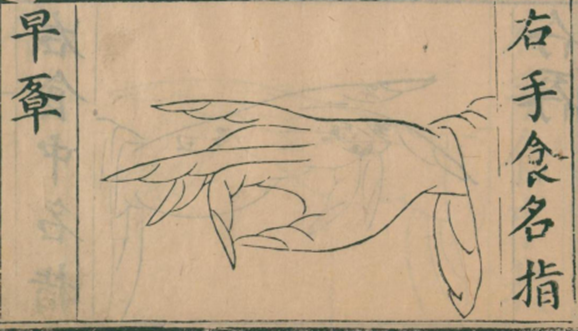

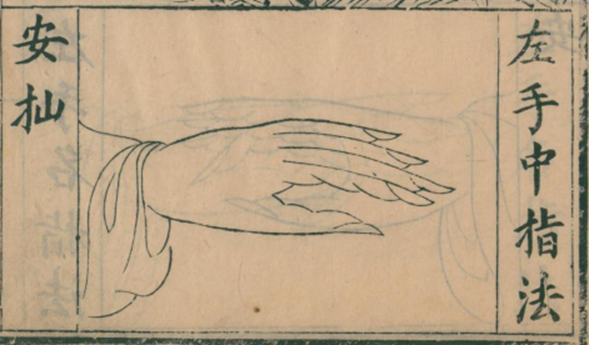

春草堂琴谱:左手指法

(清)曹尚䌹等编

清嘉庆六年(1801)刊本

如下图中的右手大拇指的指法,包括“乇”“尸”两个动作,“乇”即“托”,意为大拇指出弦;“尸”即擘,意为大拇指入弦。

(图片来源:张大命辑,沈国裕重校:《太古正音琴谱》,下同)

此外,还有其它不同的指法,如:

“艹”:散,左手不按而弹;

“木”:抹,右手食指入弦;

“乚”:挑,右手食指出弦;

“弗”:拂,右手食指连抹一弦至其弦止;

“厂”:历,右手食指连挑数弦;

“勹”:勾,右手中指入弦;

“早”:撮,右手挑勾并下,或托勾同作。等。

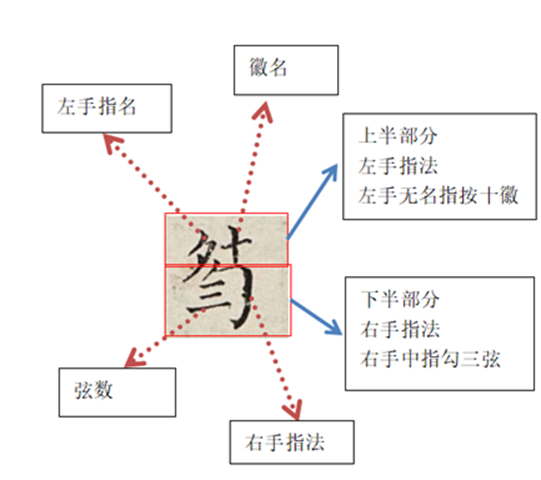

而前面这些经过简化后的汉字,加以组合,就成了我们所见到的一个个“谱字”。以《春草堂琴谱》中的谱字为例,如下图。

( :由“大”“九”“乚”“五”组成,左手大拇指按九徽,右手食指挑五弦)

( :由“夕”“十”“勹”“三”组成,左手无名指按十徽,右手中指勾三弦)

如此一来,晦涩难读的“天书”也就变得简明易懂了。阅读琴谱时,我们惊叹于古人的智慧,为这份举世独有的文化遗产感到骄傲。

蜀中“琴痴” “龙璈”清鸣

万壑松风指下生,三峡流泉弦上鸣。

移宫换羽随手变,冰丝迸出长门怨。

歘然急滚声嗷嘈,天风随浪起海涛。

问君何处得此曲,使我魄动心魂摇。

——曾圣言《双雷引》

此《双雷引》一首,为上世纪50年代诗人曾圣言忆及民国后期造访成都西郊沙堰山庄时,聆听主人裴铁侠以唐代西蜀雷琴,奏《长门怨》曲所作。而彼时,裴氏已驾鹤,双雷已毁,唯有“龙璈”“引凤”等琴,留存于世。

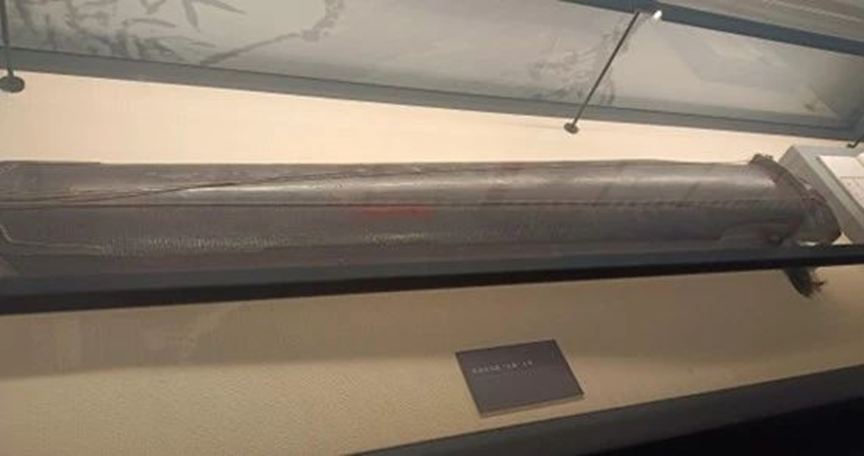

今天,在四川大学古籍菁华展的展柜里,静静卧着川大博物馆珍藏多年的裴氏旧藏——“龙璈”。此为宋琴仿唐,仲尼式,十三徽全,螺钿质。紫红色,漆色斑驳,琴身布满蛇腹断。背面有铭文,中为“龙璈”,左右分别为“大璈大夏 兮哉圣贤”“飞龙九五 敷詠天渊”。有学者曾依据琴铭,结合《易经》,推测此琴最初的主人可能身居帝王之位。

裴铁侠旧藏“龙璈”古琴

(“册府千华 锦水含章”四川大学古籍菁华展在展)

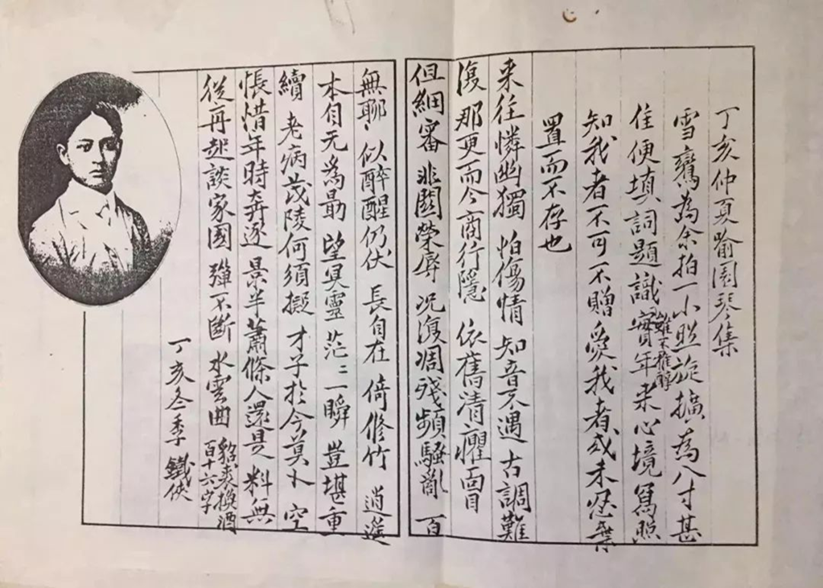

裴铁侠(1884-1950),四川成都人,民国著名的泛川派琴家,有《沙堰琴编》《琴余》等论著。他毕生弹琴、研琴、藏琴、听琴,在“三尺枯桐几案间”,辗转一生。

裴铁侠

(图片来源:网络)

裴铁侠著作《琴余》

裴铁侠所作《琴余》一卷,分为《琴律》《琴音》《琴腔》《琴品》《琴辨》等五个部分。他通过对前辈琴家著述的研读,如王坦《琴旨》、徐青山《溪山琴况》、杨时百《琴学丛书》以及历代有关琴学的论述,结合数十年的鼓琴实践与习琴心得,“撮其旨归,抒其精要,揽群峰于俯仰,会众壑之阴晴”(《琴余·序》)。

1947年裴铁侠作《贺新郎·来往怜幽独》

20世纪三四十年代,成都的古琴家们常在裴铁侠、喻绍泽、喻绍唐家中举行雅集。喻绍唐曾记录道:

民国三十六年(1947)正月十一,社友等应裴君之约于裴宅首次琴集……裴君继用所藏龙璈古琴奏《秋鸿》操。社友等久未闻裴君鼓此操,故皆悚耳静听,聆一室之中除琴音外不闻有一点其他声音,一时觉鸿雁来宾,恍若置身于霄汉之间……

参考文献

[1]王红梅:《古琴为什么要用减字谱》,《交响(西安音乐学院学报)》1999年第2期,第23-25页。

[2]吴志武:《中国古代减字谱再认识》,《音乐研究》2011年第2期,第56-62期。

[3]孙海燕:《古琴减字谱的造字原理与视觉审美》,《装饰》2017年第1期,第87-89页。

[4]顾鸿乔:《裴铁侠和他的<沙堰琴编>与<琴余>》,《音乐探索》1992年第1期,第15-22页。

选题策划 / 陈长虹

撰稿 / 郭权婷、荣妤婕

排版 / 邹笔润

审稿 / 陈长虹、周静