近日,四川大学历史文化学院黎海超教授在《考古》2024年第5期发表文章《“献贡”与祭祀——三星堆场景化铜器解析》,解析神坛、顶尊人像等“场景化铜器”,提出祭祀场景的新解读。黎海超为该文独立作者。该项研究为国家社会科学基金重大项目“三星堆文化与中国文明研究”(项目编号21&ZD224)的阶段性成果。

三星堆“祭祀坑”中出土的器物具有浓厚且独特的祭祀之风,以往研究着重于器物分类及其在祭祀过程中的不同功能,对于祭祀场景的内涵、人群行为的解读则相对较少。文章定义三星堆“祭祀坑”中出土的“场景化铜器”为表达一定动作、场面的组合型铜器,强调其场景表达的特性。其中,神坛、顶尊人像等器形最具代表性。“场景化铜器”是三星堆铜器的核心,表达的应是三星堆社会祭祀、礼仪等场景内容。

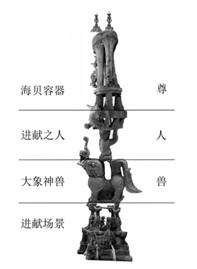

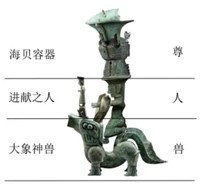

通过分析,黎海超认为尽管“场景化铜器”形态多样,但其核心场景自下而上均是“兽”“人”“尊”的固定模式,表现了某种特定的场景和理念。其中“兽”为神兽,根据长鼻、长牙等特征,可知其为以大象为主体的想象动物。“人”骑于“兽”上,均作出礼仪姿态。“人”上所顶之“尊”不同于中原酒器的用法,而主要盛装海贝。由此,“兽”“人”“尊”三要素表现的核心场景是人乘于大象之上,头顶装满海贝等珍稀物品的大口尊,以礼仪姿态向上进献的“献贡”画面。表达的场景本质上属于“献贡”仪式或者基于“献贡”的祭祀仪式。

“献贡”场景是三星堆宏观资源、技术、文化互动体系中的一环。“献贡”的本质体现的是对珍稀资源的获取。贡品中的主要资源海贝和象牙可能由云南及南亚、东南亚等地区经早期南方丝绸之路而来。头上顶物的动作习惯在中国西南及南亚、东南亚人群中较为普遍。进献之人在外貌特征上与三星堆人群无异。进献所用容器,即大口尊、罍为长江流域风格铜器,觚则是中原器形的变体。在同一“献贡”场景中,出现了中国西南及南亚、东南亚地区的资源与动作习惯,长江中下游和中原风格的器具,三星堆本土特征的人像和礼仪动作,体现出三星堆人群强有力的文化融合和创新能力。

文章指出,上述的“献贡”场景并未涵盖三星堆完整的资源流通网络,这一宏大网络的内部可能存在更为复杂的互动:如由南而来的海贝和象牙是否有部分经三星堆流通至殷墟,是值得讨论的问题。其他资源如青铜、金、玉、朱砂、绿松石等如何流通需要系统的多学科分析。以三星堆为中心,可以通过金器和锻打技术与西北方向相连,以象牙、海贝与南方连接,借由金属资源、铸铜技术等等与中原和长江中下游地区联系,从而形成一个以三星堆为枢纽的“世界网络”。文章认为,正是这一枢纽地位,造就了三星堆的崛起,其后的变迁与衰落也应当置于这一网络中整体考量。

最后,文章提到对于其他一些重要的场景化器物,如青铜神树,其体现的概念与“献贡”并无明显关联,需另做解读。从资源的角度解读部分场景化铜器并非唯一的视角。但在宏观视野下理解三星堆文明的特质尤为必要。理解三星堆的前提,是走出三星堆。

三星堆2号坑出土铜神坛

三星堆3号、8号坑出土铜神坛

三星堆3号、8号坑出土铜跪坐顶尊人像

撰稿:蒋沁芯

审核:黎海超