非物质文化遗产如何走出一条在生产性保护之外的创新发展传承之路?6月23日下午,在四川大学博物馆负一楼学术报告厅的阵阵欢笑中,国家级非物质文化遗产藏羌织绣代表性传承人杨华珍老师带来了一场精彩纷呈的讲座——《民族之花的全球之旅》。讲座以“藏羌织绣的创造型转化与创新性发展”为主题,分享了杨华珍老师带领藏羌织绣走向世界舞台的“破圈”故事。四川大学艺术学院蔡端懿老师主持了讲座。

“创新是最好的传承”

杨华珍老师以《十二月花》《格桑美朵》等作品为例,介绍了设计背后的理念。杨老师说这些作品的灵感都来自于藏族、羌族的传统民族服饰,但通过创造性的转化,服饰上的纹样也可以成为商品包装的装饰。在介绍羌绣作品《十二月花》的时候,杨老师谈道,“十二月花只有十一朵,因为还有一朵在你心中,想怎么开就怎么开,第十二朵花,是开在每个人心里的花”。这也说明传统织绣的创作是“不封口”的,始终为创新与发展留出了空间。

匠心传承,熟稔于心

创新的基础是对技艺本身的深度梳理与研究。杨老师讲道,“藏绣绣信仰,羌绣绣自然,彝绣绣生活”——多年来深耕藏羌织绣,杨老师对西南少数民族织绣的历史渊源、文化内涵、内容特色等都熟稔于心。所以在创作时,她总是能够根据作品情境和实际需求,找到既有文化深度、又可以展现产品亮点与商业价值的元素进而展开设计。杨老师以作品《五十六朵花》为例,讲述了在以香港回归为主题的设计中,她是如何利用藏羌民族服饰中常见的花朵图案为灵感,并最终完成这一设计的心路历程。

“作品反映了时代”

“非遗”如何走出去,“非遗”如何在当代焕发新的活力,这是非物质文化遗产保护所面临的迫切问题。在讲座中,杨老师分享了大量织绣作品应用于拉杆箱、衣帽、手提包等创新媒介的案例。杨老师谈到,当下人们追求美好生活的需要越来越多,将富有创意和特色的设计融入生活,既是市场的需要,也是传统工艺、传承人和设计师们的机会。而杨老师与国内外大牌合作的背后,实际上是一条IP授权之路。

“品牌是非常重要的”,杨老师在讲座中多次强调。作为少数民族代表性工艺的藏羌织绣近年来屡屡“出圈”,让“非遗”走出了一条“花路”,也正是得益于杨老师和团队多年来孜孜不倦的创新尝试。

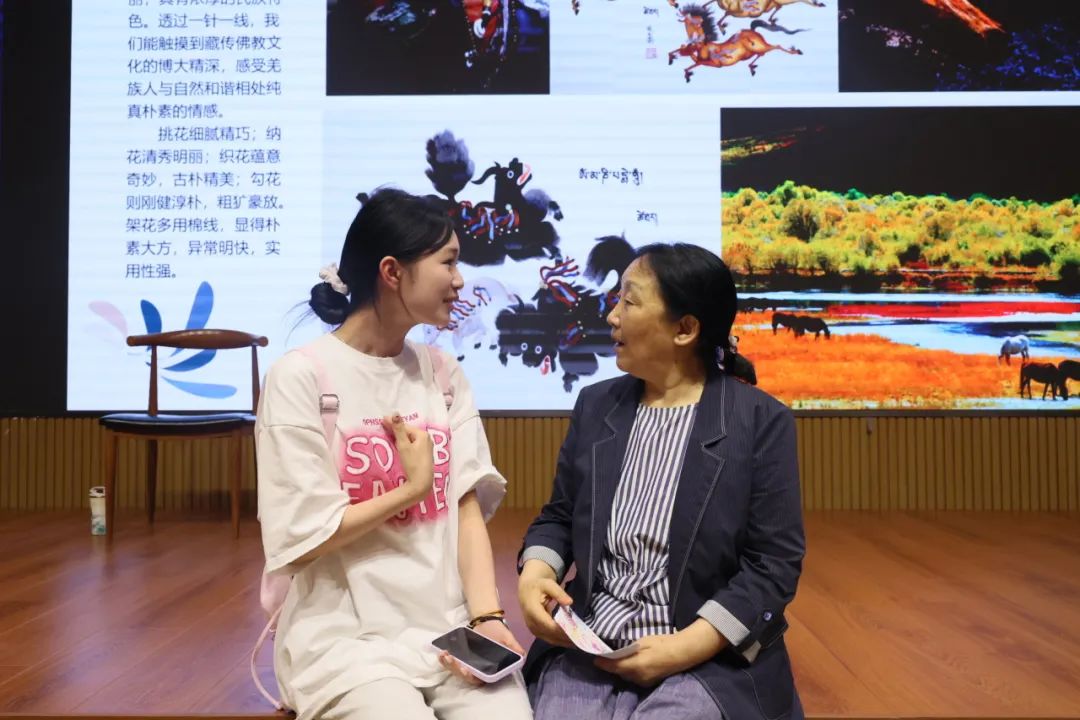

杨华珍老师幽默亲切,讲座笑声不断。讲座最后,蔡端懿老师从非遗传承人的多维价值、传承与创新的关系和基于非遗的品牌化发展路径三个角度,对讲座内容进行了延伸探讨。同时,杨老师就在设计中如何突出特色等问题与现场观众做了交流讨论,并寄语年轻一代,呼吁共同传承保护创新传统文化。

策 划

四川大学博物馆宣推部

撰文 | 刘若莹 李享

摄影 | 李享

校订 | 杨华珍 蔡端懿

审核 | 汪东升 张苹 达娃扎西