2020年10月31日

中国考古学前沿论坛暨四川大学考古学专业创建60周年纪念大会在川大江安校区隆重举行

四川大学考古文博学院正式揭牌

我们将陆续转载刊登一批四川大学考古学专业六十周年专栏文章以纪念本校考古学专业的前辈

回顾考古系师生六十年来的学术探索和学习工作共同经历,一起欢庆考古学专业一甲子的光辉岁月

在此我们祝愿四川大学考古文博学院的未来更加美好

(本文转自四川大学明远考古文物社)

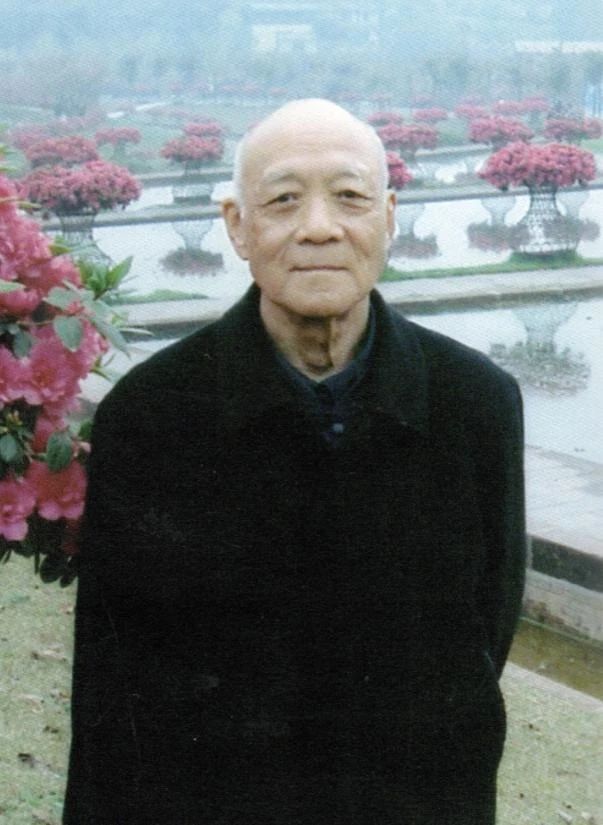

编者按:宋治民,1931年生,河南郑州人。1960年毕业于西北大学历史系考古专业,同年入职四川大学历史系考古教研室,历任助教、讲师、副教授,1992年5月离休。离休后继续担任教学任务到1998年。历年讲授课程有《战国秦汉考古》《田野考古概论》《西南民族考古》《考古学通论》;讲授的专题课有《黄河流域新石器时代考古研究》《巴蜀文化概论》《我国汉简的发现和研究》等。曾指导的田野考古实习有四川广汉月亮湾,湖北宜昌中堡岛、清水滩、白庙,陕西南郑龙岗寺,四川成都上汪家拐街、温江鱼凫村遗址和广西钟山汉墓的发掘,先后参加过四川温江、德昌、峨边、马边、雷波等县(区)的考古调查。发表论文60余篇,书序5篇;出版专著有《汉代手工业》(1992年)、《战国秦汉考古》(1994年)、《蜀文化与巴文化》(1998年)、《宋治民考古文集》(2004年)、《蜀文化》(2008年),其中《战国秦汉考古》2005年收入“中国高等教育文献保障系统(CALIS)”,《蜀文化和巴文化》获2001年“四川省第九次社会科学优秀成果”三等奖。

宋治民先生

访问者(以下简称“访”):宋老师,您好。您从事考古研究和教学多年,从汉代考古到巴蜀文化考古和西南民族考古的研究,您这学术道路是如何走过来的?是什么影响了您学术研究的倾向?

宋治民教授(以下简称“宋”):1956年我进入西北大学历史系学习,当时正在发掘半坡遗址,我们也去看了看,对考古产生了兴趣。到了第二学年我就选择了考古专业(当时叫做考古专门化),也通过了一定的考核。说起来当时的考核也比较简单,一是考察你古文献的阅读能力,再一个就是对考古野外工作艰苦性的思想准备。说实话开始对“考古”这个概念还比较懵懂,理解还不够。毕业后来到川大,在冯汉骥先生的指导下继续学习和研究。当时教研室就分配我和张勋燎老师负责铁器时代考古的教授,铁器时代指从战国到隋唐(当时的界定),宋以后就比较简略。战国时代的考古就要涉及巴蜀,我当时就感觉巴蜀文化和中原文化不一样,有自己的特点。一方面,巴蜀文化主要分布在四川,包括现在的重庆市,川大正好在这里,我又在川大工作;另一方面,当时巴蜀文化的研究可以说相当薄弱。所以就想在这上面做一些尝试嘛,能不能在这上面深入一点。随着四川考古工作的开展,不断有新的材料出现,我们就发现战国时期的巴蜀文化向上可以追溯到商周时期,当时所说的商周时期(的蜀文化)主要就是指新繁水观音遗址的材料(注:四川省博物馆:《新繁水观音遗址试掘简报》,《考古》1959年8期),和我们川大主持发掘的月亮湾遗址(属于三星堆遗址的一部分)的材料(注:林名均:《广汉古代遗物的发现与发掘》,《说文月刊》三卷七期,1943年;王家佑、江甸潮:《四川新繁、广汉古遗址调查记》,《考古通讯》1958年8期;四川大学历史系考古教研组:《广汉中兴公社古遗址调查简报》,《文物》1961年11期;马继贤:《广汉月亮湾遗址发掘追记》,《南方民族考古》第5辑,四川科学技术出版社,1992年)。

随着时间的推移,四川的考古事业越来越深入,如80年代三星堆遗址(注: 四川省文物管理委员会、四川省博物馆、广汉市文化馆:《广汉三星堆遗址》,《考古学报》1987年2期)的发现等。于是我就感觉到,迫切需要建立巴蜀文化的编年体系。因为考古学研究首先碰到的就是编年问题,如果没有系统的编年,许多问题就不好解决。于是,我首先从战国时期的墓葬编年入手。我记得当时一些材料谈的比较笼统,战国时期的墓葬如果没有发现钱币、铁器之类的器物,就将其时代笼统地定为“秦举巴蜀前后”。后来看的材料多了,就感觉这里面可能有些问题,所以就写出了第一篇文章,是关于分期的文章(注:宋治民:《略论四川战国秦墓的分期》,《中国考古学会第一次年会论文集》,文物出版社,1979年)。以后就逐渐进入对水观音遗址的研究。根据发掘简报发现该遗址从地层上应该是分成两个层次,可他们合到一起了;里面有些提法也很不合理,像将墓葬说成属于文化层的中层,这是不符合地层学原理的,墓葬绝对不会在文化层中层的,所以写了《关于蜀文化的几个问题》( 注:载《考古与文物》1983年2期)。接着在80年代到90年代中期,对早期蜀文化分期做了些探讨,主要是根据三星堆、月亮湾、十二桥(注:四川省文物管理委员会、四川省文物考古研究所、成都市博物馆:《成都十二桥商代建筑遗址第一期发掘简报》,《文物》1987年12期;孙华:《成都十二桥遗址群分期初论》,《四川考古论文集》,文物出版社,1996年;江章华:《成都十二桥遗址的文化性质及分期研究》,《四川大学考古专业创建三十五周年纪念文集》,四川大学出版社,1998年)、水观音这些遗址。这几个遗址出土的陶器,当时我把它们分为三组,以小平底罐为代表的、以尖底器为代表的,尖底器还有其早晚的变化(注:宋治民:《早期蜀文化分期的再探讨》,《考古》1990年5期)。随着材料的增多,就从编年研究的角度,对尖底器专门进行了一些讨论(注: 宋治民:《蜀文化尖底陶器初论》,《考古与文物》1998年2期)。一直到金沙遗址的发现( 成都市文物考古研究所、北京大学考古文博学院:《金沙淘珍——成都市金沙村遗址出土文物》,文物出版社,2002年)。关于这个金沙遗址年代的判定,我在四川算是少数派吧,将之定得比较晚,主要就是根据尖底器的变化,它体现出和十二桥遗址不一样的特点,而和新一村遗址(注:成都市文物考古研究所:《成都十二桥遗址新一村发掘简报》,《成都考古发现(2002)》科学出版社,2004年)的很多特点类同。新一村遗址大家公认是要晚于十二桥遗址的,所以我把金沙遗址定得要晚一些,当然这是我个人的看法。到去年我写《蜀文化研究之反思》(注:载《四川文物》2006年4期),就是从三星堆、月亮湾、十二桥、金沙一直到战国,做了一个编年体系的梳理。我觉得根据陶器的演变来看,它的继承发展关系和它的阶段性都很明显、都很突出,应该说这个编年系统还是站得住脚的。

这些年我就在蜀文化分期编年体系的建立上做了些探索。同时我觉得,要研究中国古代史,也不能光是研究黄河流域,光是研究汉族(华夏族)的历史,像西南地区、东北地区、西北地区都是中国范围以内,中国古代史的研究也应该包括这些区域兄弟民族的历史。研究秦的历史,不能不提到巴蜀,秦统一六国,巴蜀起了很大的作用。研究汉代历史,也同样离不开巴蜀,刘邦是“汉王”,王汉中巴蜀,他就是在这儿起家的。汉武帝开发西南,包括岭南,巴蜀也起到很大的作用。从这个角度来讲,中国古代历史研究包括巴和蜀历史。所以后来我从战国秦汉考古研究,到关注战国时的巴蜀文化,追溯到早期的巴蜀文化,再向上探讨巴蜀文化的渊源。蜀文化是土生土长的文化,并不像有些学者主张的是从其他文化(岷江上游)来的。宝墩文化向三星堆文化过渡时期的鱼凫村三期文化(注:成都市文物考古工作队等:《四川温江县鱼凫村遗址调查与试掘》,《文物》1998年2期;李明斌:《试论鱼凫村遗址第三期遗存》,《考古与文物》2001年1期;成都市文物考古研究所:《温江县鱼凫村遗址1999年度发掘》,《成都考古发现(1999)》,科学出版社,2001年)就表明了这一问题,现在已经有学者将鱼凫三期文化正式提出,称为鱼凫村文化,即从宝墩文化、鱼凫村文化到三星堆文化这一提法,我想从考古学角度讲这个线索是比较清楚的。大体上来说,我对巴蜀文化(特别是蜀文化)的研究就是这样一路走过来的吧。

访:“巴文化”和“蜀文化”是以族称命名的“考古学文化”。作为“考古学文化”,它们是建立在物质文化的特点和发展阶段上的。而作为“族”(人们共同体)却未必以物质文化为基础(一个族群可以跨越石器时代、青铜时代和铁器时代)。那么,这中间会不会产生矛盾呢?具体来说,以族称命名的“蜀文化”,与以物质文化为基础的“三星堆文化”、“十二桥文化”等,都作为考古学文化,它们之间有没有矛盾呢?

宋:关于考古学文化命名的问题,夏鼐先生提出过三个原则(注: 夏鼐:《关于考古学上文化定名的问题》,《考古》1959年4期),夏先生也提到了“巴蜀文化”。中国最早出现“巴蜀文化”这个概念是在20世纪40年代,相传成都白马寺(成都北部,现在已经不存在了)出土了一批青铜器,主要是兵器,也有容器。由于这个兵器中的一些,比如铜戈,从纹饰到形制上来看与中原的铜戈都有区别。当时卫聚贤先生就提出了 “巴蜀文化”这个概念( 注:卫聚贤:《巴蜀文化》,《说文月刊》三卷四期,1941年;另三卷七期,1943年)。一直到解放后四川船棺葬的发掘(注:四川省博物馆:《四川船棺葬发掘报告》,文物出版社,1960年),才真正从考古学角度确认了 “巴蜀文化”,这是经过科学发掘的证明是区别于中原和其他地方文化的。随着不断的研究、不断的探索,就发现“巴”和“蜀”分布的范围和中心不同,渊源不同,早期的器物和文化内涵也不同,所以后来就区分了“巴文化”和“蜀文化”,比如《中国大百科全书·考古学》里面就是这样的( 注:《中国大百科全书·考古学》,“巴蜀文化”条,中国大百科全书出版社,1992年,第29—30页),《四川船棺葬发掘报告》里就推测船棺葬是属于“巴文化”的。

一般来说,考古学文化命名是以最早发现的小地名来命名,这一般是在史前时期。进入历史时期后,现在大家一般都喜欢用历史名称命名。以族称命名考古学文化,80年代后期到90年代,一直到现在,有很多这样的提法。比如说“夏文化”就主要指夏族创造的考古学文化。它和“夏代文化”是有区别的,后者还包括夏王朝时的非夏族的文化,像先商文化(成汤以前商族的文化)就应该在夏代。再如商文化、周文化,考古所说的商文化、周文化都是夏鼐先生所说的有一群有特征的器物共存,而且不止在一处发现( 注:夏鼐:《关于考古学上文化的定名问题》,《考古》1959年4期)。张忠培也提出,某些考古学文化可以和历史上的族群相对应,他也举商文化和周文化( 注:张忠培:《中国考古学:实践·理论·方法》,中州古籍出版社,1994年,第154页),它们都有一群看得见摸得着的东西。商文化包括二里岗文化和殷墟文化,也有学者说成商文化二里岗期和殷墟期,因为它们都是商文化,一个靠前,一个靠后。

蜀文化有具体的内涵,又有一群固有的看得见摸得着的器物,与巴、中原和其他地方的古文化都有区别。孙华也认为,成都平原上考古学文化面貌体现出自己一脉相承的风格,应该属于同一文化系统( 注:孙华:《四川盆地的青铜时代》,科学出版社,2000年,第2页),其是以古代蜀人为主体的人群创造的。在成都平原从三星堆文化到战国时期的考古学文化有陶器发展的延续性也有阶段性,统一命名为蜀文化,我觉得也是可以的。所以蜀文化它应该包括三星堆文化,十二桥文化和川西地区的战国青铜文化这三个部分。

访:这样也就是说“蜀文化”也作为一个考古学文化,“三星堆文化”、“十二桥文化”也都是一个考古学文化,那么是不是就是说,一个考古学文化还能同时包括几个考古学文化?

宋:我是这样理解的。比如,张忠培就认为商文化就包括了二里岗文化和殷墟文化,《中国大百科全书·考古卷》也是这样认为的,好像说的是商文化二里岗期和殷墟期。我觉得蜀文化也可以这样来理解,蜀文化的三星堆期,十二桥期,战国期嘛。我觉得并没有很大的矛盾,主要是它有一群看得见摸得着的东西,两种命名方法都可以,说的都是一个东西。我认为这是可以并行的,不必说一定谁对谁错。它们可以并行下去,以后如果人们觉得哪个不对了,就可以不用了。比如,我们中国一开始还有个细石器文化、彩陶文化等说法,根据考古学研究实践证明是不太确切的,现在就基本没有人用了。我是这样理解的,当然你们也可以有自己的看法。

访:根据历史文献的记载,蜀人“不晓文字”(注:传[西汉]扬雄:《蜀王本纪》,[清]严可均辑校《全上古三代秦汉六朝文》之《全汉文》卷五十三,中华书局,1958年,第1册,第414页)。从现在考古发现来看,虽有学者认为巴蜀已经发明了文字,但这些“文字”我们现在并不能识读。也就是说对巴蜀历史的记载还完全是依据其他文化(中原、秦、楚等)对它的理解和记录,或是后人传说的追述,不是古代巴蜀人自己的记录。那么,我们应该怎样看待和使用这些文献记载呢?

宋:应该说直到目前为止,我觉得还没有发现巴蜀自己的文字。有一些刻画符号,如在一些青铜戈、印章、漆器上。有人认为铜戈上的是一种文字;印章上的还不是,只是一种符号。前年成都市文化局转来一个材料,有人就认为战国时期漆器上的一些符号是文字,而且是“成都”两个字。三星堆遗址的陶器上也有刻划符号,三星堆博物馆的大厅上就画得有,也有人认为是文字。但我觉得这些都还不是。关于文字的问题,徐中舒先生有一篇文章——《怎样考释古文字》(注: 载香港中文大学编《古文字论集》1983年),认为文字绝不是一个一个地创造,也不是一个人或少数人关在屋里创造的,所以字与字之间有相互的联系,每个字的形、音、义都有自己发展的历史。因此徐先生认为,考释古文字一个字讲清楚了还要联系一系列相关的字进行考查,不能一个一个地分割开来讲。文字是记录语言的,虽然二里头刻的好像甲骨文的刻划符号,但它是单个的,还不好说。

巴蜀符号发现的个体少,但重复的很多,所以用它作为记录语言和事情的文字是不太可能的。我认为,巴蜀文化中目前尚未发现文字,当然也就没有用巴蜀语言记录的他们自己的历史、谱系等等。目前认为较早的文献,比如《蜀王本纪》那是汉人根据传说写的,一般认为是西汉杨雄写的,徐中舒先生考证应该是三国时的谯周写的( 注:徐中舒:《论〈蜀王本纪〉的成书年代及其作者》,《论巴蜀文化》,四川人民出版社,1982年)。在它之前,还有《本蜀论》等书,已经看不到了。最早在西汉元帝、成帝时褚少孙补《史记》就提到过蜀王的事(注:《史记·三代世表》“蜀王,黄帝后世也。至今在汉西南五千里,常来朝降,输献于汉”。)。后来《华阳国志》中有关蜀王的部分,可能主要是根据《蜀王本纪》的。这些都是根据传说来写的,但也不是说它就一概没有价值,完全没有这回事。传说本身就带有神化的色彩,如果没有神化色彩就流传不下去。蒙文通先生认为蚕丛、鱼凫都不是一个人的名字,而是一代的名字,也就是部落( 注:见蒙文通:《巴蜀史的问题》中“蜀的古代”一节,《蒙文通文集第二卷·古族甄微》,巴蜀书社,1993年)。蚕丛、鱼凫肯定是汉字嘛,它不是蜀人的语言,可能是汉人根据蜀人传说的意思,就把它们写作蚕丛、鱼凫。鱼凫这个部落可能是以渔猎为业,比如三星堆和金沙遗址中都出了金器上一只箭射中一只鱼和鸟的图案,可能就是说明捕鱼业是他们重要的经济活动。也许汉人就是根据传说中蜀人活动的内容和意思将之记录下来,就成了今天的蚕丛、鱼凫了。当然,这是我的猜测了,蜀的语言已经无法知道了。那么,对于这些文献我们应该怎样看待?我觉得从考古学的角度来看呢,我们还是应该以考古材料为主线。如果从文献或者传说来研究历史,说到三皇五帝,蚕丛鱼凫等也是应该的,因为它根据的是这些嘛。但是从考古学的角度来研究历史,研究中国古代史,研究巴蜀历史,那就要以考古材料为主。

就是进入历史时期以后,还是应当以考古材料为主线,文献材料可以参考,但是不能完全依赖于文献记载,要有所超脱。再一个,不能一味找考古材料来证明文献记载。即使在汉代,一般认为汉代的文献资料是可靠的,有些还是和考古材料有矛盾。比如汉武帝时实行盐铁官营政策,在《盐铁论》中就有人攻击这个政策,认为政府生产的铁器都不符合民用。还有就是生产的铁器质量差,价钱贵。这是地方势力攻击盐铁政策主要的几点。实际上,在河南省发掘了几处实行盐铁官营政策之后建的冶铁作坊遗址,如巩县铁生沟遗址(注: 河南省文化局文物工作队:《巩县铁生沟》,文物出版社,1962年),都是西汉中后期的,都有编号,属于政府性的。从那里出土的铁器来看,多数是农具,以小型农具为主,主要是锄头,还有犁铧,都是比较实用的。所以,说官营生产的不实用,这与考古材料是矛盾的。第二,关于它质量的问题,经过现代科技的检验发现其中有很大一部分属于可锻铸铁,具有韧性,不容易断。可煅铸铁是从战国到汉代最优良的材料,到现在也在用,比如航空工业中一些比较精密的构件。所以,说当时官营的铁器质量低劣也是说不过去的。文献记载中的这两种说法都不符合实际情况,因此不能认为文献记载都是正确的,考古材料要符合文献材料,这不一定。有很多考古材料中发现的东西,在文献中没有或记录不清楚。所以不能让文献材料牵着考古学的鼻子走,要实事求是。当然考古学研究也有局限性,将二者结合更好。所以我们考古工作者对文献材料一定要掌握好。

我记得我们刚到川大的时候,冯汉骥先生就提出对考古教研室青年教师的基本要求,在掌握古代文献的材料方面要求和中国古代史教师一样,在外语方面要和世界史教师一样。当然后来由于文化大革命,外语丢开了。但是这个意见是对的。因为研究考古是研究古代,古代文献不掌握的话是不行的,否则连中国古代各个时代的历史背景都掌握不了。

我觉得应该以发掘的考古材料为主线,结合文献材料,二者不是互相排斥的,至于他们有些矛盾,也不奇怪。产生矛盾是有原因的,找到原因就能解决。比如刚才提到的汉武帝的盐铁政策,批评汉武帝盐铁政策的主要是所谓“贤良”、“文学”。这些人是由各郡国推荐到中央准备做官的,都是当时在地方上有一定势力的人家的子弟。他们与御史大夫桑弘羊辩论,其中一部分就是盐铁问题。汉武帝实行盐铁政策有政治上的原因,就是打击地方势力。因为地方势力掌握雄厚的经济力量后必然对政治有所要求。另外还有经济原因,比如对匈奴作战,开发西南夷等,需要经济支撑,所以他把盐铁垄断起来,增加中央政府的收入嘛。所以后来一些研究汉代历史的,往往注意到“贤良”、“文学”对盐铁政策的批评,说实行盐铁政策后,铁器质量有所下降。实际上从考古学上看并不是这样,我们有具体的东西摆在那里。所以,考古材料和文献材料并不是对立的,如果它们之间有矛盾,必定会有产生矛盾的原因。

访:我们能划分出巴文化和蜀文化,当然是因为它们各有自己的一组富有特征的物质文化遗存。然而,我们发现现在作为早期巴、蜀文化的一组代表遗存往往是陶器。只是陶器具有共同的文化传统就一定能代表是一个人们共同体吗?雅安沙溪遗址的陶器俨然属于早期蜀文化的传统,然而它的石器却大有自身的特色,甚至有不少的细石器( 四川省文物管理委员会、四川省文物考古研究所、四川雅安地区文物管理所:《雅安沙溪遗址发掘及调查报告》,《南方民族考古》第3辑,四川科学技术出版社,1991年)。如何看待陶器传统与石器传统体现出的这种矛盾性?同一个人们共同体能不能包含如此反差巨大的矛盾性呢?

宋:从考古学角度来说,一般地,陶器最能代表一个考古学文化的面貌。因为陶器与日常生活分不开,也是生产最多的。生产一件器物并不是心血来潮,想做什么就做什么,而要受几个方面的制约。俞伟超先生提出,物品做成某形态,有这样几个原因。第一,要看人们的需要。第二,生产技术能达到生产这种器物的程度。第三,与当时人们的审美观念有关。第四,受自然条件、地理环境的影响。受这几个条件的制约,也就形成了不同的文化传统。(注: 见《考古学是什么——俞伟超考古学理论文选》,中国社会科学出版社,1996年,第63—64页)

沙溪遗址从陶器来看确实和三星堆文化、十二桥文化是一个系统。但是石器不一样,成都的是小型的工具,沙溪有大型的打制石器、有肩的石铲、石斧,还有细石器,与成都平原确实不同。不过,这个可能与自然环境条件的不同有关。因为成都平原是冲积平原,土壤相对疏松。从宝墩文化到三星堆文化到十二桥文化发现的石器都很小,如石斧、石锛,磨制得比较精致。我认为这可能不是当时的农业生产工具,而可能是手工业方面的一些其他工具。当时成都平原的农业生产工具,冯汉骥先生最早提出可能是木器。关于木制农具,在河南龙山文化遗址中的灰坑边上发现有木耒的印痕,华北平原的土质我们知道也是很疏松的,适宜木器耕作。但是木制工具到雅安可能就不行了,雅安那里是盆地边缘,属于盆周山地,土壤与成都平原是不同的,在那里用木器挖土应该是比较困难的。所以那里出现了大批大型的打制的有肩石器,有肩是方便他捆绑木柄嘛。我想,是不是可以这样理解,地区不同,生产工具要在本地适用,所以产生了不同的生产工具系统。

访:那么,您认为,他们还是不是一群人呢?都是蜀人?

宋:我认为他们是蜀人的一支,因为蜀人不一定都分布在成都平原。陶器是判别文化性质很重要的根据,但是石器有时候也很重要。具体到雅安的大型石器应该还是和雅安的地理条件有关系。

访:谈到蜀人,有很多说法认为其并不起源于成都平原,如文献中说其为“黄帝、高阳之苗裔”,又说他们的先祖蚕丛“始居岷山石室”,又有人说鱼凫来自东,杜宇来自南。您认为,从考古学的角度看,蜀人应该起源于什么地方?“蜀”的称谓是怎么来的,是一种自称还是他称?

宋:我觉得现在有一种说法,就是说《蜀王本纪》记载的蚕丛、鱼凫、杜宇是来自不同的地方。这样的说法认为,凡是在这个地方生活的、建国的统统称为蜀,这是一种他称。但是我觉得从考古材料来看,就是刚才也谈到的,蜀文化从三星堆文化一直到战国文化它是一支考古学文化不同时期的发展演变关系。甚至可以上溯到宝墩文化。它不是一个考古学文化代替了另一个考古学文化,如果是来自不同的地区,那就是一个考古学文化代替了另一个考古学文化了。

如果说它来自岷江上游地区,这一地区目前发现的主要是受到马家窑文化强烈影响的一种新石器时代文化,甚至于还有一些遗址可能是属于庙底沟类型的文化。也有提到跟宝墩文化有相似的,但这种材料还没有公布。那么从马家窑文化向四川传播,这完全是可能的。从北边来说,甘肃白龙江的下游一直到广元,已经进入四川了。在甘肃境内,白龙江两岸发现了许多马家窑文化、齐家文化的遗迹。但是进入四川,白龙江流到广元,就没有马家窑文化、齐家文化的东西了( 注:长办考古队甘肃队:《白龙江流域古调查》,《文物资料丛刊(二)》1978年;赵雷野等:《甘肃白龙江流域古文化遗址调查简报》,《考古与文物》1993年4期;张强禄:《试论白龙江流域新石器文化与川西、川北新石器文化的关系》,《四川大学考古专业创建三十五周年纪念文集》,四川大学出版社,1998年;张强禄:《白龙江流域新石器时代文化谱系的初步研究》,《考古》2005年2期)。社科院在中子铺、张家坡、邓家坪那儿都有发掘( 注:中国社会科学院考古研究所四川工作队:《四川广元市中子铺细石器遗存》,《考古》1991年4期;王仁湘、叶茂林:《四川盆地北缘新石器时代考古新收获》,《三星堆与巴蜀文化》,巴蜀书社,1993年。),四川省考古所也调查过,都没有发现马家窑文化沿着白龙江进入四川的。从岷江来说,岷江上游发现了许多带有马家窑文化因素的,受马家窑文化强烈影响的新石器时代遗址,已经发掘的营盘山遗址( 注:成都市文物考古研究所、阿坝藏族羌族自治州文管所、茂县博物馆:《四川茂县营盘山遗址发掘报告》,《成都考古发现(2000)》,科学出版社,2002年。)、姜维城遗址( 王鲁茂、黄家祥:《四川姜维城遗址》,《中国文物报》2000年11月26日),已经调查的有很多。并且这种因素向西到了大渡河上游的丹巴( 注:四川省文物考古研究所、甘孜州文化局:《丹巴县中路乡罕格依遗址发掘简报》,《四川考古报告集》,文物出版社,1998年),又顺着大渡河到了汉源狮子山(注:刘磐石、魏达议:《四川省汉源县大树公社狮子山发现新石器时代遗址》,《文物》1974年5期;中国社会科学院考古研究所四川工作队:《四川汉源大树乡两处古遗址调查》,《考古》1991年5期;马继贤:《汉源县狮子山新石器时代遗址》,《中国考古学年鉴(1991年)》,文物出版社,1992年),恰恰从北部到西部,绕过成都平原走了一个比较大的弧形,但都没有进入成都平原。按照道理说,他顺着白龙江就可以进入四川北部了,它顺着岷江就可以直接到达成都平原,但是都没有发现。反而在丹巴县的中路遗址,汉源县的狮子山遗址,发现了马家窑因素的彩陶。

为什么这些马家窑文化因素绕着成都平原走了一圈就是不进来呢?我这样设想,在宝墩文化之前(马家窑文化的时代比宝墩文化要早),成都平原上还是有人类居住,只是我们现在还没有发现它,就像宝墩文化在90年代才发现,在此之前我们一直没有发现成都平原的新石器时代遗址一样。正是因为有这些人在成都平原居住,是不是就抵制了马家窑文化的南下?所以它绕开成都,这个现象很有趣,也很值得思考。

从宝墩文化通过鱼凫村文化到三星堆文化、十二桥文化……发展演变的关系是比较清楚的,所以我觉得文献中记载的蚕丛、鱼凫、杜宇等等都是一个族系的,就是都是蜀族这个系统的,不同的部落或集团掌握了政权,建立了蚕丛、白灌、鱼凫、杜宇这几个朝代,就像中原地区的同是汉族体系或者华夏族体系的,建立了周秦汉唐, 但是是不同的集团。如果是这样呢,就不能说是“他称”了,恐怕还是他们的自称。因为蜀参加了武王伐纣,至少可以证明他们是有过接触。三星堆文化和二里头文化,是有过接触的,从三星堆出土的陶盉、嵌绿松石铜牌、高柄豆等就看得出来。既然有接触,那么这个称谓恐怕是他们自己的称谓,当时的华夏族或汉族就根据他们自己的称谓把它记录了下来。“蜀”字可能是汉字,但意思恐怕是根据蜀人自己的意思。比如现在有人提出的这个“蜀”是“葵中蚕”( 注:《说文解字》:“蜀,葵中蚕也。”[汉]许慎撰,[清]段玉裁注,《说文解字注》,中州古籍出版社,2006年)啊,等等,我觉得这些都可以讨论,好像目前下个定论还有点困难。

1974级钟山牛庙汉晋墓群实习合影

(1977年7月摄于柳州博物馆,第二排右起第三人为宋治民先生)

访:三星堆遗址出土的器物表明,蜀与中原之间存在着一定的文化交流。尤其是其中的铜礼器,很明显就是源于商文化的。那么,您觉得,蜀文化中这些商文化的因素是蜀人主动地选择吸收的呢,还是由于商人扩张而被动得来的呢?蜀文化与商文化的交流是通过哪条通道实现的呢?

宋:蜀文化目前为止发现的青铜器是比较多的,主要集中在三星堆,其他地方发现的很少,这就说明这些青铜器只属于当时的统治阶级,也就是说它不像商代的铜器那么普遍、那么多,它在经济发展上恐怕还不能跟商代相提并论。对于三星堆的青铜器,比如人像、神树等应该是本地的东西,属于中原的礼器,主要就是尊和他们叫做“罍”的。其实“罍”这个名称是不对的,应该叫“瓿”。关于瓿这种器物,郭宝钧先生和马承源先生已经考证得非常清楚了,这种大口的,没有两边的耳和下边的鋬的,应该是瓿( 注:郭宝钧:《商代铜器群综合研究》,文物出版社,1981年,第37、164页;马承源主编:《中国青铜器》,上海古籍出版社,1998年,第237—242页)。罍的两边应该有耳,下腹部有个鋬,可以提起来的。根据两位老先生的考证,三星堆这个应该叫做“瓿”,而且是比较早的形制。这种斜肩,腹部比较直,口比较大的瓿在郑州二里岗文化的白家庄期一直到殷墟的一期比较流行,再往后就没有了。就流行另外一种瓿,比较矮的、圆肩扁腹的那种,三星堆1号坑也出土了一件。所以这种器物当然是接受中原器物的影响。但是,蜀人接受哪种器物我想应该是有选择的。因为在殷墟的铜器里面,出土频率最高的是觚和爵,而尊和罍出土的频率是比较低的。觚、爵、鼎、簋,这些在殷墟出现频率高的,蜀人都没有接受,那里比较少的这里反而有,并且成为主要的。所以他们选哪些不选哪些应该有自己的标准,至于他们为什么选这些而不选那些,我们现在无法了解。

蜀文化是受到中原商文化影响的,两者有直接的交往。彭县竹瓦街出土的青铜器窖藏里面有三件铜器,两件觯,一件尊。据徐中舒先生考证应该是商代晚期两个家族的青铜器,两件觯上都有铭文,这两个家族的铜器在中原地区,包括陕西出土的比较多,所以徐先生就考证这是蜀参加武王伐纣的战利品或者是赏赐品(注: 徐中舒:《四川彭县濛阳镇出土的殷代二觯》,《文物》1962年7期)。

那么这些东西怎么传到成都来?以前有些学者认为主要是通过长江这条路,但是通过汉中这条路也应该是存在的。近年来在汉中发现发掘了城固县的宝山遗址,提出了宝山文化,这个文化就相当于三星堆文化的那个时代,另外还发现了一大批青铜器,也都是商代的。其中的尊和罍与三星堆的非常像,特别是尊,罍也是比较早的形式,所谓白家庄的那种形式,没有那么多花纹。这就说明礼器方面,两个地方基本上相同。看来接受商文化的影响,不排除走长江这条路,但是我觉得走汉中这条路可能性很大,因为商文化已经到了关中地区,关中的东部和西部都有发现,关中东部的特别是老牛坡墓地(注:西北大学历史系考古专业:《西安老牛坡商代墓地的发掘》,《文物》1988年6期;刘士莪:《西安老牛坡商代墓地初论》,《文物》1988年6期)很重要。到了关中的西部,顺着斜水和褒河就可以到达汉中,从汉中再到四川到成都就比较容易了,嘉陵江这些都是通道。所以,我倒是倾向于它是通过汉中这条路。这条路虽然要翻越秦岭,但是在夏商周时期,通过三峡那也不是很容易的,你现在顺着它走也不是那么容易的。我觉得汉中这条路的可能性大,但是也不排斥三峡那条路,两条通道都是存在的。

访:正如您刚才谈到的,巴、蜀文化中常见有其他文化的因素。尤其是中原的文化因素,因为其年代序列都已经比较清楚,我们在解决巴、蜀文化考古的问题中往往要将其放回到中原的序列中进行比较,以期得出一个较为精确的年代值。然而,其它地区这种文化因素的年代序列就一定等于它们在巴蜀文化中的年代序列吗?我们应该如何理解出现在巴、蜀文化中的外来文化因素?

宋:这个问题我是这样理解的。从三星堆文化一直到战国时期,都发现有这种现象,就是在中原地区流行比较早的,在四川出现在比较晚的地层单位里边。比如在战国墓里出现了一种圆肩的铜罍,这种罍上边大下边小,大概是西周时期流行,战国时期中原地区早就不存在这种器物了,而在四川却是出现在战国的墓葬里,比如新都战国墓就出了。三星堆文化里也有这种现象,比如我刚刚提到他们说叫做“罍”我说应该叫做“瓿”的那种器物,它是郑州二里岗文化白家庄期就开始流行的器物,是比较早的,在三星堆中就有出现。还有那种大敞口的尊,在殷墟晚期就消失了,但在这边出土得比较多,是主要的。这就说明一个问题:从这些铜器的花纹、形制来看,是中原比较早一些的,而在四川出土却出在比较晚的地层单位之中。对于这个问题怎么理解?当然,说传播有一个过程是一方面,但我觉得这跟四川的地理环境有关系。四川现在交通都不方便(相对来说),在古代就更加不方便,正是因为交通不方便,一旦接受了外来的因素,就不那么容易放弃,这些因素就融入了自身的文化当中,流传下去了。

器物在原产地流行的时候才会向外传播,当它在原产地消失了,它就不会向外传播了。这种现象我觉得是蜀人接受了这些因素以后,融入了自身的文化当中,所以在比较晚的单位中才出了比较早的东西。

这种情况还有超出巴蜀文化的。比如岷江上游的牟托一号石棺葬( 注:茂县羌族博物馆等:《四川茂县牟托一号石棺墓及其陪葬坑清理简报》,《文物》1994年3期)(战国时期)出土了一大批青铜器,有很多都是中原地区 、江汉地区西周末到春秋时期很流行的形制。石棺葬中的这些铜器,我认为应该是本地制造的。制造得很粗糙,形制纹饰都是很早的。也可以佐证在四川这恐怕是一种特殊情况,这跟它的环境有关系。

在这种情况下,我觉得还不能很简单地依据这些铜器就把这个遗迹单位——比如三星堆的两个祭祀坑划到殷墟一期或二期。我觉得应该要根据蜀文化自身的器物,特别是它的陶器,比如一号坑出土的尖底陶器。所以一开始我对于三星堆祭祀坑的断代问题就提出了我个人的意见( 注:宋治民:《广汉三星堆遗址一号、二号祭祀坑几个问题的探讨》,《南方民族考古》第3辑,四川科学技术出版社,1991年),我觉得就那些铜器来说,不一定它在中原是哪个时候的在这里就是哪个时候的。这就要求我们要尽快建立蜀文化自身的编年体系。

访:刚才提到石棺葬,我们知道西南地区石棺葬分布北至岷江上游,南至云贵高原西边,这一大片地域都有石棺葬的分布,而对这一区域的民族状况,《史记》记载其是:白马、冉尨、筰都、邛都、昆明、靡莫之属等(注:《史记》卷一百一十六《西南夷列传》,中华书局,1959年,第9册,第2991页),有很多的族系,其民族情况、民族属性十分复杂。对于这些族系有说是夷系的,又有说是氐类的。然后石棺葬里面文化面貌也比较多样,如鈩霍的细石器比较发达( 注:四川省文物考古研究所:《四川炉霍卡莎湖石棺墓》,《考古学报》1991年2期);牟托的铜器很多(当然它是大墓);像宝兴的还出现了汉画像砖,还有火葬墓( 注:宝兴县文化馆:《四川宝兴县汉代石棺墓》,《考古》1982年4期;宝兴县文化馆:《四川宝兴县的石棺墓》,《考古与文物》1983年6期)。那么,这么一大片地域里,文化面貌不尽相同的石棺葬是否属于同一个人们共同体?

宋:我认为,大体来说,因为他们都用石棺葬,恐怕它们之间还是有关系的。但具体来说,有很多细节又不大一样。特别是它出土的器物,具体拿双耳罐来说,可以分出很多类型。岷江上游地区的和金沙江流域的是不一样的,和云南西北部的也不一样,和西藏东部昌都地区的也不同。恐怕这里面正是由于有许多不同的民族,(所以)造成了这种不同。但它总的来说仍然都是石棺葬。最近在川西发现一种石棺葬十分短小,这个又有不同。石棺葬应该有许多不同的类型,这之中恐怕包含了很多民族成分的不同在内。(注: 宋治民教授探讨石棺葬的文章见《试论川西和滇西北的石棺葬》,《考古与文物》1987年3期;《四川茂县牟托1号石棺墓若干问题的初步分析》,《四川大学考古专业创建四十周年暨冯汉骥教授百年诞辰纪念文集》,四川大学出版社,2001年)

访:您对现今巴蜀文化研究中存在的问题有什么看法?对于初学者有什么建议和指导性意见?

宋:谈不上指导性意见。对于巴蜀文化研究里存在的问题,我认为,首先是刚才谈到的断代问题。我们要尽快建立巴蜀文化本身的编年序列,解决了这个问题之后,对于蜀文化和中原的关系之类的问题就可以有一个比较正确的看法。

再者就是现在很多研究巴蜀文化玉器、青铜器的人往往拿中原的文献记载来解释,我觉得这个恐怕不能套用。不见得不能用但不能套用。因为中原是那样的,在蜀人这里不一定就是那个样子。中原文化和蜀文化毕竟是差异很大的两个系统,人们的思想观念、信仰等各方面恐怕有比较大的差异。蒙文通先生在研究中原地区和巴蜀地区的神仙系统时就有精辟的见解,他就认为根据文献记载巴蜀地区的神仙系统和中原地区是不一样的( 注:见蒙文通:《巴蜀史的问题》中“巴蜀文化的特征”一节,《蒙文通文集第二卷·古族甄微》,巴蜀书社,1993年)。说明蜀人或者巴人在习俗、风尚、宗教信仰等方面有自己的一套,虽然巴蜀文化中有些玉器、铜器是来自中原,但恐怕不能完全按中原那一套来理解。譬如说在三星堆、金沙都出土了一批有点像璋的、也有点像戈的玉器,说它是璋吧其整体形状又像戈,说它是戈吧其锋的部分又是开叉的,下边又有齿突出。像这种器物我就认为属于蜀人自己创造的,是璋和戈在蜀地流传后,蜀人结合这二者特征创造出来的东西。还有其它的一些东西,也有这种情况。所以,说蜀人用它们来做祭祀、宗教用是可以的,但到底是否和中原持一样的看法,一样的使用方法,这点直到现在我们也说不清楚,反正我觉得不能套用中原的那套礼乐系统。

再一个就是不能用考古材料去套用那些根据传说整理的文献,说哪个遗址是蚕丛,那个遗址是鱼凫,现在还很难说得清楚。

另外,我觉得在今后的发掘当中应多提取一些标本,做孢子分析、植硅石分析等等,用来研究蜀地当时的植被、气候和一些有关的问题。当然现在的考古工作者也很注意这方面了,总之今后的发掘要多注意一些。

我觉得今后研究巴蜀的历史,恐怕主要要依靠巴蜀文化的考古,仅仅靠《蜀王本纪》、《华阳国志》之类是远远不够的。特别是考古发掘、考古研究进入到了今天,我们不能陷入历史文献的那个框框里面,要做更多的田野发掘工作,积累更为丰富的考古研究材料。

在研究方面,我觉得有两个关键问题需要强调:一个是刚才所说的对鱼凫村三期遗存(鱼凫村文化)的研究。鱼凫村文化发掘面积比较小,发现的东西也不多,但它确实和所谓宝墩文化、三星堆二期文化都有联系。最近除了鱼凫村遗址以外在成都附近也发现了一些应该属于鱼凫村三期的东西。这个应该加强研究,因为它是连接宝墩文化和三星堆文化之间的纽带,我们说蜀文化源自宝墩文化,正是通过鱼凫村三期文化来的。还一个就是对月亮湾二期文化的研究。月亮湾一期文化相当于三星堆一期文化,它的二期文化相当于三星堆遗址的三期、四期文化之间,也就是说相当于三星堆文化与十二桥文化之间。当时因为是实习,发掘面积比较小,那是在63年,受到当时条件的限制,认识上有些局限,所以在研究方面做得很不够。的确,月亮湾二期文化和三星堆文化、十二桥文化都有联系,也都不完全相同。月亮湾二期文化的小平底罐就是在三星堆文化和十二桥文化之间,它的圈足盘的形制演变应该是接着三星堆文化的,到十二桥文化就没有这种圈足盘了。而且它的陶盉,就是十二桥文化的那种大口的、流部横向伸出的(三星堆的陶盉的流部是竖直的),月亮湾的器物形态兼具这两种文化的主要特点,正好处于过渡时期,是从三星堆文化到十二桥文化的纽带。所以今后恐怕应扩大月亮湾二期文化的发掘面积,并对其进行深入的研究。

还有就是对宝墩文化的研究深入还不够,它城址布局情况如何我们研究得还不够。我们对于宝墩文化以前的新石器时代文化的寻找应下大力气。

巴蜀文化研究也不能脱离全国考古学文化研究,不能过分强调其独立发展。因为从三星堆文化开始它就受到中原文化影响,这个是客观存在的。当然它属于独立发展的文化。对于这两方面,即一方面受到中原文化影响,一方面有自己的发展体系,我认为两者之间并不矛盾。恐怕很多考古学文化都是这样的,在它的发展中接受外来的文化影响。

至于对刚开始从事考古学学习和工作的同志的建议,我认为首先要有坐冷板凳的认识。当年我们在西北大学学习时,校长侯外庐先生曾说,你们毕业十年内不希望看到你们的文章。即希望我们好好坐下来看书,掌握资料。大概老一辈史学家都有这种看法,不光是侯外庐先生,西北大学的几位老先生都给我们灌输这种思想,读书首先就是要掌握资料。到了川大后,冯汉骥先生也这样强调。我记得,他指定书目时,一开始就要我到春熙路那儿卖旧书的地摊上买《史记》也好,《汉书》也好,总之没有标点的文献,要求回来自己断句,要是自己能断句,就算基本读懂了。关于考古方面,他指定了两本书,一个是《洛阳中州路》,一个是《洛阳烧沟汉墓》。我买了《史记》,这两本考古报告也买了,那时候比较好买,也相对便宜,对我们当时拿五十多块工资的来说也还算可以。我回来后上午就是读《史记》——当然早上一起来是要读外语的,下午、晚上读考古报告。当时川大的许琦之副校长也要求青年教师即使星期天也要拿半天读书。总之老一辈的意思就是你要多读书,掌握资料,这对历史学、考古学研究很重要。一旦资料掌握得多了,那么对发掘报告结论的正误、地层学、类型学有无问题以及别人的看法等才具有判断力,考虑也更周全,否则只能跟着别人走。所以这一点很重要。当然现在学术管理部门的要求不同,要求研究生必须发表一定数量的论文。关于这个问题他们有他们的看法,但我认为首先坐下来好好掌握资料是必须的,没有资料一切无从谈起。另外在学习考古资料、文献资料时要学会时刻思考。

对于考古学基本方法论,特别是类型学、地层学一定要深入地理解。记得我读书时老师讲灰坑和墓葬的开口都要在文化层的表面,我就曾经很不理解,后来参加工作时就逐渐理解了。而我在讲“田野考古概论”时,学生也有不理解的情况,反复举了很多例子,直到最后大部分人总算接受并理解了。这种基本理论一定要真正理解,在工作时才能很好处理各种现象。

还有将来参加工作后一定要重视田野工作。因为考古学研究不只是坐在书房里写文章、写书。苏秉琦先生一再强调,考古学研究从考古调查、发掘时就已经开始了,它包括考古发掘和调查,室内整理、编写报告到专题研究,这一系列都是考古学研究的环节。所以有些同志总认为考古发掘是技术的问题,我认为并不只是技术的问题。在发掘当中碰到比较复杂的打破、叠压现象时就要好好研究。在整理阶段也要研究。所以这一系列环节都是在研究,并不仅是写书、写报告才算研究。

所以一定要重视田野工作。大概资料积累到一定程度时对很多问题就会有自己的看法了,我就是如此过来的。

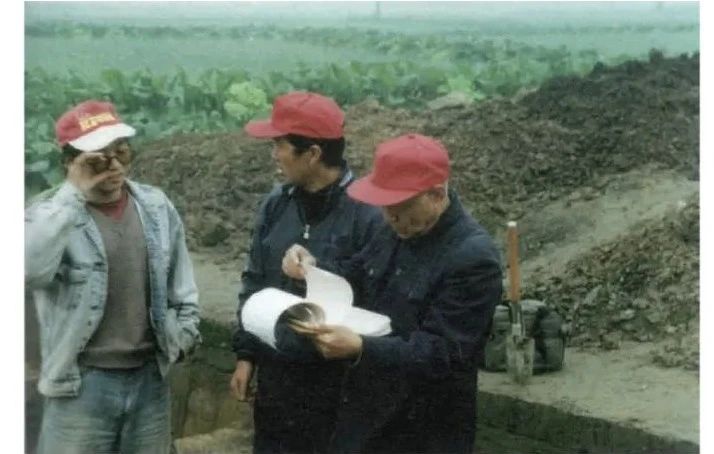

1996年,宋治民先生(右)指导1994级考古实习队温江鱼凫村遗址发掘实习(中为黄伟先生)

访:在金沙器物的命名问题上,例如那个四鸟环绕纹的金箔就命名为“太阳神鸟”,这是否等于直接给器物的性质下了定义,您怎样看这种命名方式?

宋:命名时我也参与了讨论,最初叫做“四凤朝阳”,其他还提出了一些相似的说法。从现在来看,我觉得它中间的圆形叫做太阳应该是可以的,但蜀人是否用它象征太阳就很难讲了。我认为它的光芒是代表着“动”,还有它那个“鸟”的飞行方向与“太阳”相反,也是“动”的象征。反正现在的很多命名都是根据现在人的认识来命名的,当然青铜器有些可以根据古书的记载。关于玉器,夏鼐先生就提出,记载的“璧”、“环”、“瑗”是根据“好”和“肉”的比例定的( 注:《尔雅·释器》:“肉倍好谓之璧,好倍肉谓之瑗,肉好若一谓之环。”邢禹疏:“肉,边也。好,孔也。边大倍于孔者名璧。”),但根据发掘的情况,也不一定像记载中那样,所以称壁或壁环类器(注: 夏鼐:《商代玉器的分类、定名和用途》,《考古》1983年5期)。这都是按照现代人的认识来命名的,至于牙璋,是否叫“牙璋”是根据《周礼》的记载( 注:冯汉骥先生最早将广汉发现的这种玉石器称为“牙璋”,认为“周礼所指的牙璋,很可能就指此而言”,见《记广汉出土的玉石器》,《文物》1979年2期,32—33页。后来有人提出过怀疑,如王永波:《牙璋新解》,《考古与文物》1988年1期)。总之,大家知道是那个东西就行,至于蜀人做“太阳神鸟”是否就是用它来象征太阳现在实在很难说清楚,我想大家知道是那个东西就行,各人可以有各人的解释。

采访人:霍宏伟、胡松鹤、王煜

整理者:王煜、瞿姝宁

2007年10月

(原载《天健》第二十二期)