2020年10月31日

中国考古学前沿论坛暨四川大学考古学专业创建60周年纪念大会在川大江安校区隆重举行

四川大学考古文博学院正式揭牌

我们将陆续转载刊登一批四川大学考古学专业六十周年专栏文章以纪念本校考古学专业的前辈

回顾考古系师生六十年来的学术探索和学习工作共同经历,一起欢庆考古学专业一甲子的光辉岁月

在此我们祝愿四川大学考古文博学院的未来更加美好

(本文转自四川大学明远考古文物社)

编者按:张勋燎,重庆江津人,1934年生。1953年考入四川大学历史系,1957年毕业后留校,担任已故著名考古学冯汉骥教授助教,从事考古学教学和科研工作,1978年晋升讲师,1980年晋升副教授,1986年晋升教授,1995年起担任考古学博士生导师,2000年退休。1993年被批准为享受国务院特殊津贴专家。曾讲授《考古学通论》《魏晋至明上考古》《中国考古学史》《考古目录学》等本科生课程,以及《中国历史时期考古研究方法论》《考古文献选读》《道教考古概论》等研究生课程。参加过长江上游(忠县至云阳段)、四川广汉三星堆、邛崃、乐山等地古遗址、墓葬的调查,以及重庆巫山大溪遗址、四川凉山昭觉石板墓的发掘。

张勋燎教授对从先秦到明清汉族和少数民族的礼乐器、宗教用品、度量衡器、铜镜、钱币、简牍、写纸、农作物等遗物,以及石刻、壁画、墓葬、仓窖、水利工程等遗迹进行研究,先后在《考古》《文物》《中国史研究》《四川大学学报》《南方民族考古》等期刊发表了大量具有创见的论文。如《古代巴人的起源及其与蜀人、僚人的关系》(《南方民族考古》第1辑,1987年),从考古学和文献记载的民族学、民俗学、地名学、语言学等多方面的材料,提出巴人的“巴”字义为鱼,“鱼凫”、“鱼涪”、“鱼復”即捕鱼的鱼鹰,巴族发源于湖北清江流域,后来向南向北迁移,一支溯长江北上经岷江进入成都平原与蜀人相融合的历史。《李冰凿离堆的位置和宝瓶口形成的年代新探》一文(《中国史研究》1982年第4期),根据多方面的证据,提出李冰当年创修的都江堰渠首在今鱼咀上游约千米处,现在的离堆宝瓶口渠首工程遗迹,是在公元910年大洪水中“大堰移数百丈”基础上加工形成的新堰。《新疆吐鲁番阿斯塔那216号唐墓壁画考释》一文(《中国史研究》1980年第4期)根据40多种古文献材料,对新疆一盛唐墓中多幅壁画的内容、性质,含义,所表现的不同哲学思想流派之间的特点,以及所反映的西北边疆少数民族地区与内地汉族文化之间的密切关系,是联系文献记载解读考古材料,通过考古研究透物见人、透物见史的经典之作。《古文献论丛》一书,对先泰两汉“七”“十”二字和武周时期的“新字”字形变化和历史原因,对敦煌出土唐代奴隶、马匹买卖价目写纸时代、性质意义等都有深入细致的研究,提出许多独到的见解。日本学者池田温称其研究“方面甚广,令人赞叹”,许多研究结论“令人信服,十分精当”。

20世纪80年代末,在学界率先提出“道教考古”的概念,长期致力于“道教考古学”的研究,是“道教考古”的开创者。2002年与白彬合著的《中国道教考古》一书,运用道教学专门知识,结合道书文献记载,对半个多世纪以来发表的汉代至明近两千年的文物考古材料进行系统清理,从中鉴别出东汉至明代与道教活动有关的造像、石刻、铜镜、印章、药物、墓葬、建筑、壁画等,就道教的起源、发展、流派、佛道关系等问题进行研究,提出了不少新的见解。如《东汉墓葬出土解注器和天师道的起源》一文,针对道教是在东汉顺帝时发源于四川的传统观点,根据地下出土以东汉墓葬为主的有关实物材料和道书文献记载,提出最早的天师道系东汉帝之时形成于以洛阳、西安为中心的北方中原地区,然后向周边地区传播,张陵的五斗米道是其中一支西南传入蜀中发展的结果的新说。《江苏、陕西、河南、川西南朝唐宋墓出土镇墓文石刻之研究》一文,结合道书文献记载弄清了大量考古发现有关材料的性质、名称、用途、意义,判定其分属灵宝、上清两派三大经系五种不同类型的材料,并由两派的融合产生了不见文献记载的“太上真元大道”新道派,也是全新的观点。该书被认为是“道教考古”新的宗教考古分支学科的奠基之作。

其治学特点是,力主考古学是历史科学的组成部分,历史时期考古综合研究必须和古文献材料紧密结合,广泛运用历史学、金石学、宗教学、古文字学、古汉语、民族学、民俗学等多学科知识,纵横贯通,将考古材料放在发展源流过程中,摆回到当时的历史环境中进行综合考察,揭示出它所包含的历史信息,提出创新观点,从理论、研究方法、知识结构到实践成果,有自己的学术体系。

曾出版《古文献论丛》(巴蜀书社,1990年)、《中国道教考古》(线装书局,2006年)、《中国历史考古学论文集》(科学出版社,2013年)等著作,主编《川大史学·冯汉骥卷》(四川大学出版社,2006年)、《川大史学·冯汉骥英文卷》(四川大学出版社,2015年)。《中国考古文献学》(科学出版社)、《冯汉骥全集》(巴蜀书社)正在出版中。

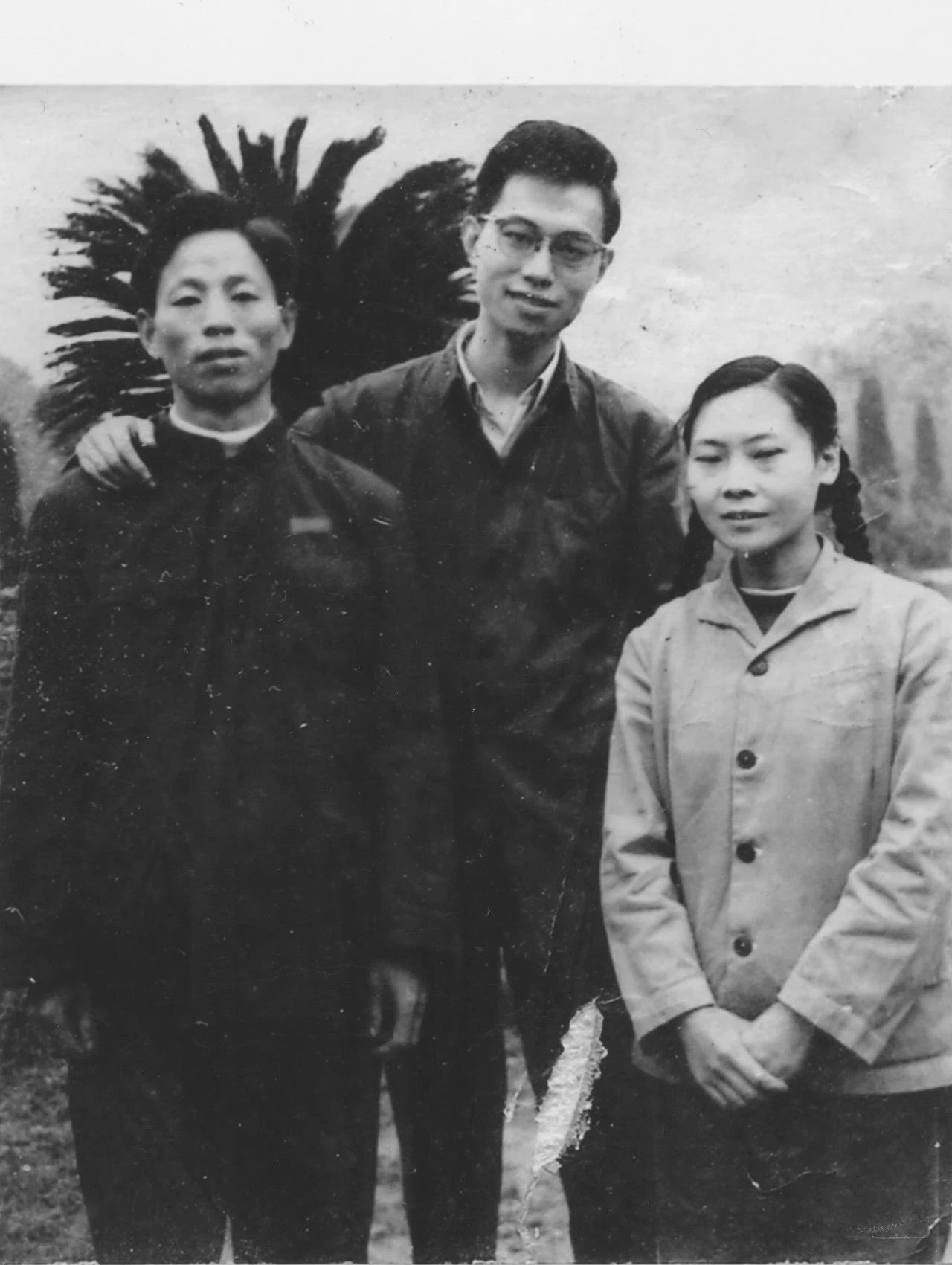

1964年与夫人罗家容(右)及同门童恩正(中)合影

天健文史社(以下简称“天健”):您在《冯汉骥先生师门从学考古记》中提到,冯先生“重学术而淡名利”、“治学严谨”的精神,可以说,这也是多年来您所一直坚持的。您是怎样走上学术的道路,老先生们对您有些什么影响?

张勋燎(以下简称“张”):这有两个方面的原因:一是家庭教育,一是上学后,那些德高望重、博大精深的老先生给我的影响。过去家里非常穷困,连小学都经常辍学,但是父亲、祖父始终要求我们,做事情就要认认真真,做人要老老实实。他们文化水平并不高,但对做人做事就这么一个基本态度。做人要不说假话,要说真话,对名利看得很淡,生活上要求很低,只要有饭吃,有衣穿,有房住就可以。做事要认认真真,要做就要做好。

从中学读书开始,我就有一个习惯,我觉得应该下功夫的学科,就下死功夫,我认为不太切合实际、用处不大的,就不怎么管。像外语就比较困难。过去因为家庭环境不好,常常书都买不起,而且每天放学回去得做家务、种地,复习都没有时间。一个学期下来,我外语仅得了18分,但语文却特别好,语文老师经常把我的作文拿到班上读。

50年代初中学毕业,那时社会上重理轻文,所以班上自愿报考文科的就只有两个人。但这完全是我们自己的选择,不学就不学,要搞就要搞出个名堂,别人怎么说不管。我在中学时候自由散漫是出了名的,但我觉得自己身上还有一点中国知识分子的传统精神。最初我是想搞文学,过去对鲁迅先生特别钦佩,无论是他的为人还是作品。所以我第一志愿填了中文,还按报考志愿学科数额要求填了历史、物理凑数,那时候可以选择的余地非常小。

尽管自己起初是对中文感兴趣。刚开始对历史,没有什么了解,也谈不上兴趣。幸运的是,53年院系调整刚刚结束,几位老先生都给我们讲过课。当时川大历史系在全国的地位是很高的,社科院历史研究所向各个学校要毕业生,指定只要北大和川大的。新生入学时徐先生让我们 “既来之,则安之”。后来一听他们的课,逐渐就听进去了,几位老先生讲课都有一个共同的特点,很多时候讲的都是自己的学术研究成果和一些独到的见解,让我觉得搞历史很有前途,中国历史内容那么丰富,存在的问题还那么多,只要你肯下功夫,就能够提出自己独到的见解。慢慢地我对古代史的兴趣越来越浓,就尽量下功夫去搞。

从整体上讲,当时学生的基础要比现在好一点,要求也比较高。因为对古代史感兴趣,就选了徐先生做导师。我选了苏秦、张仪合纵连横的题目做学年论文。尽管那时候历史文献知识很差,但听了课后多少了解一些,尽量去查书,写一遍写两遍、三遍、四遍……,不厌其烦,总是千方百计地想提一点自己的看法,不满足综合别人的东西。。文章水平并不是很高,但在徐先生看来,觉得我还是非常用功的。围绕做学年论文、毕业论文自己翻了不少书,徐先生给我们指定的参考书里面很重要的一本就是钱穆先生的《先秦诸子系年》,那本书学问确实很了不起。尽管那时对这本书并没有吃透,但印象很深,钱穆讲国学、讲历史,水平很高,那是大师。什么叫学术?老先生们用他们的著作和讲课内容,向我们指出了这一点。蒙先生讲课更是如此,后来,我写了篇回忆的文章,收在蒙默先生编的《蒙文通学记》里面。其中的那些内容,写的时候我没有查任何资料,都是靠回忆,永远忘不了,影响了自己一生的治学方法、治学道路、治学思想。

解放前,冯先生任四川省博物馆馆长,蒙先生任四川省图书馆的馆长,徐先生任川大历史系主任。但他们不是官,而是学术领导,他们对行政事务都不管。比如徐先生当系主任,只管两件事情,一是聘请教授,二是决定给历史系学生开什么课。在中国传统上,真正搞学问的人往往远离政治,因为要搞学问即使集中全部的精力、一生的精力来搞,都不一定能搞好。徐先生、冯先生、蒙先生,在国民党那么混乱的时候,没有参加任何党派。当然,这并不代表他们不关心政治,政治是国家大事。当时程天放被派来川大,他是个党棍,不懂教育,很多教授签名反对,冯先生是签了名的,但其他政治活动,一般不参与。解放后,每个人都要写自传,冯先生在他自传里面说自己很“孤僻”,不善于交往,过去的朋友,“一旦走入仕途,就等于断绝往来”。徐老、蒙老他们也没有参加什么党派。我很早就有这么一个认识,要远离政治,专心致志搞学问。到了大学后,看到几个老先生也是如此,更进一步坚定了我的决心。原来自己就有那么一个思想基础,后来又受他们的影响,基本就走了他们的路子。

毕业分配时,我就想,到哪里都可以,但是前提是要搞古代史研究。我估计是徐先生的作用,把我留了下来。我一直以为我就跟着徐老搞先秦史,后来徐先生考虑,川大历史系的特点是中国古代史,要加强中国古代史,就要增强考古方面的课程,因为搞历史,所根据的材料,一是文献资料,一是地下出土的实物材料,他就安排我跟着冯先生搞考古。那时候我才开始和冯先生接触,慢慢了解冯老的为人、学问。冯先生不爱交往,但做学问的人对学生非常爱护,特别是认真做学问的人。他对我们的帮助和照顾,那是无微不至啊!父亲和子女,有的是血缘上的关系和感情,而学生和老师,特别作为助教,就有个承传的问题——人格和学术上的承传,他总希望把自己的东西传下去,发扬光大。我一直想,中国几千年历史没有中断,而在埃及、罗马、印度,虽然文明起源也很早,但后来就断了。中国历史的延续性得益于中国知识分子这种好的文化传统,他们是把学问作为国家、民族的一种事业,要把自己的学问做好,还要把学问传下去,这是他们的历史责任。所以,几位老先生,他们的研究工作都持续到他们去世的时候,从没有停顿过。蒙先生,文化大革命把他打成反动学术权威,关到牛棚里面,后来得了癌症。在那么一个情况之下,仍然坚持写他的《越史丛考》,完成了他不朽的绝笔之作。徐先生,也是搞到90多岁。我印象很深的是,当时四川省历史学会开会,徐老发言,因为有病,讲到中途讲不下去住进了医院。冯老也是这样的情况,在博物馆,为西南几个省的文物考古工作人员讲课,讲得很兴奋,足足讲了半天,讲过之后就住进医院,直到去世。后来有人根据笔记,整理成了《西南青铜时代的奴隶王国》发表,已收入他的文集。现在很多人搞学问,在职的时候弄一弄,退休了,甚至还没有退,教授一评就不读书不搞研究了。过去老先生们的那种传统,如果还不把它继承下去予以发扬,我想这是我们教育的失败,也是我们国家民族最大的危机!

这几位老先生对学生的影响,不单是传授知识,还有他们的人格精神,过去讲“道德文章”,做人和做学问是绝对分不开的,你们今后要有所成就,有所贡献,首先要解决好这个问题。就是你们的价值取向,是把它当成国家民族甚至世界人类的事业来搞呢,还是只作为一种谋生的手段,甚至只是混一个文凭。如果没有强烈的事业心,没有强烈的历史责任感,是做不出什么大贡献、大成绩的。蒙老的《治学杂语》里有这么一句,我经常引用,他说“一个心术不正的人,做学问不可能有什么大成就”。你的出发点不同,你对学术的态度就不同。很多弄虚作假、剽窃都来了,这个怎么能出得了大学问家呢?

你们一定要给自己定好位,定位定不好,今后你的发展肯定是受限的。能不能做出大的贡献,这是首要的问题。我们走过几十年的道路,很不容易。包括我们几位老先生的主要著作和贡献都是49年以前,以后他们想做,但是不让他们做了,那时候都是一切以苏联的为准,凡是非马克思主义的都不能搞。解放初的时候,批判胡适。胡适能批倒吗?批了那么多年还是没有倒,因为他不该倒,他对中国文化的贡献是了不起的。还有陈寅恪先生也是如此。搞学问就是追求真理、明辨是非、坚持真理。什么是人的素质,这就是人的素质。这就是科学,离开这个就是伪科学。搞自然科学不能讲功利主义,人文科学更是这样,否则怎么能出得了大师?1958年大跃进,头脑发热,大放卫星。我们有的科学家还去附和这个东西,在杂志上发表文章,说只要我们合理利用空气和水,是可以达到亩产几万斤的,推波助澜,最后把国民经济搞得崩溃了,饿死了不少人。又如马寅初先生,提出的人口论观点,他真是了不得的人,不仅是学问,还有他的人格,把这两个东西分开了,学问不成其为学问。他校长不当了,什么都不要了,非要坚持他的观点不可。他的东西是真理,能够坚持更不容易。我们当时受几位老先生的影响,还有个很朴素的想法,既然安排我去教考古,我要教学生,首先我自己就要读书,要搞研究,否则我拿什么教学生,那不是骗学生么?可是,就因为这个被批判,当时叫做走白专道路,不过问政治。我虽不说觉悟高,但至少是凭良心办事,要批判就批判,你白天批判我,我晚上照样读书学习。

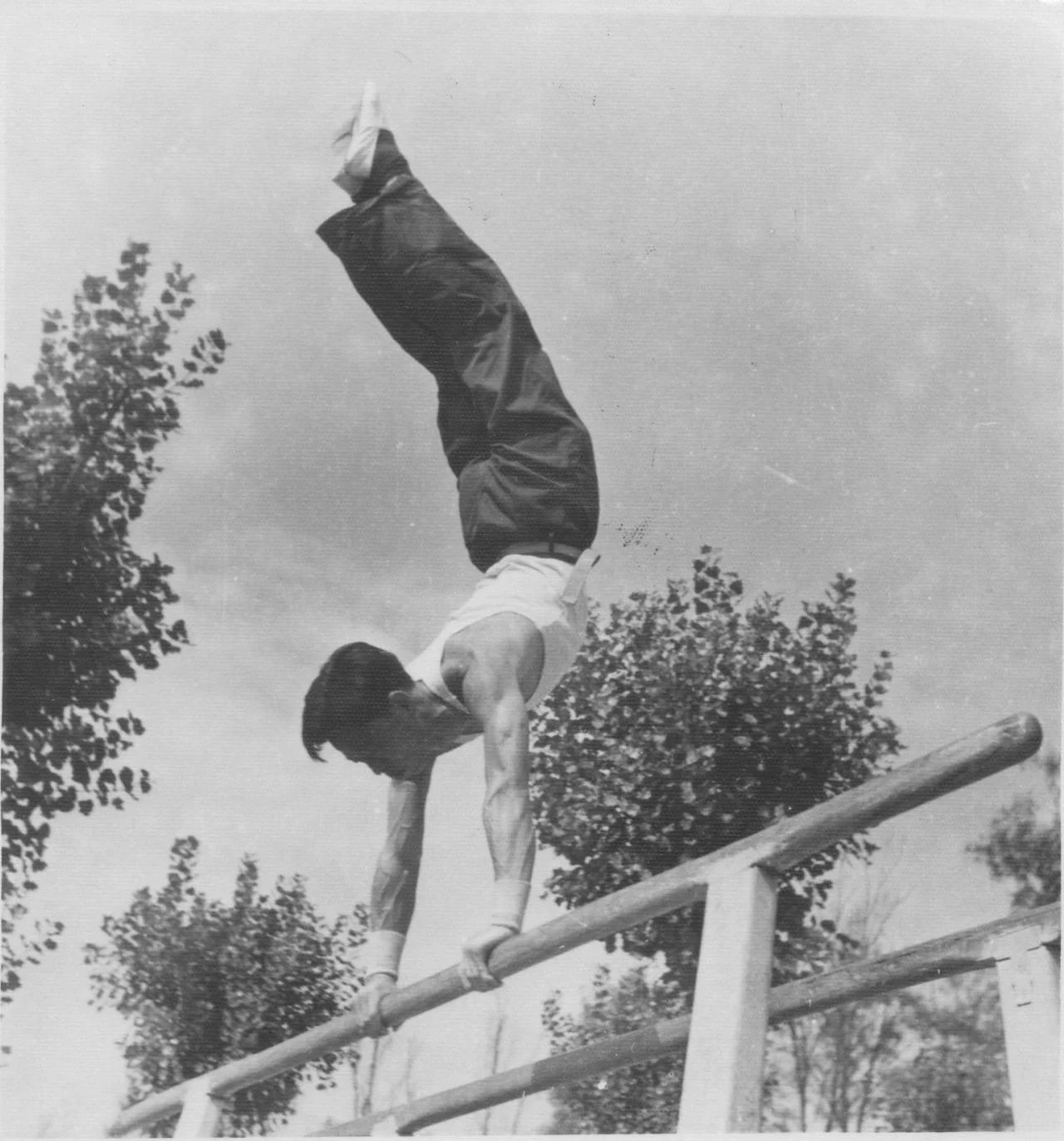

1968年参加体育锻炼

天健:道教考古是您一手建立,您为此付出了几十年的心血,直到去年,《中国道教考古》六大册才面世。能不能谈谈您为什么选择“道教考古”这一研究方向,您的研究是怎样不断推进和深入的?此外,道教考古与佛教考古有什么区别和联系呢?

张:这个问题牵涉到掌握做学问的规律的问题,所以我刚才讲,是想做真学问还是假学问,是做大学问还是小学问?自己要定位,定了位以后,有了远大的理想,明确的目标之后,就是怎么按照学术研究的规律把它落实的问题。

真正做学问,要讲体系,不是零零碎碎写几篇文章。这个体系从哪里来?如果一开始我就确定了要搞什么,情况都不清楚就把它定下来,往往是要落空的。所以做学问的一个规律就是“由博返约”,就是我们常讲的“博大精深”,首先要博大,才能精深。在最初阶段,一定要把面铺得宽一点,从时段上,你要能拉得通,横的方面要广,然后在这个基础之上,你才能够选择好你的方向和课题,你才有能力有办法去解决这个问题。我不赞同现在一些研究机构的做法和布局,搞宋元就搞宋元,搞先秦就搞先秦,一开始就分成几段搞,这样是绝对深入不下去的。考古也好历史也好,就是讲发展和流变。你们看蒙文通先生《治学杂语》里引的两句话,这也是我们从蒙老那里受益最深的两句话,“观水有术,必观其澜”,就是说要从发展变化当中去找规律,任何历史事物的发展,它的前后左右都是相互联系的,不是孤立存在的。如果把时段搞得太窄了,只会把历史孤立起来,看不到和其他事物的联系,找不到发展变化的因果,“澜”在哪里都找不到,你观什么“澜”呢?我们研究历史就好比医生看病,首要要了解你的病史,今天你感冒了,一量39度。那得问昨天是多少度?假如昨天是38度,那么是在发展,假如是40度,那就是减轻了,只看到39度怎么下判断?再问你吃了什么东西,和什么人接触过?这就是横的联系。

所以,就我的研究来讲,开始很长一个阶段,不同时段、不同方面的问题我都要去研究。最主要的目的并不在于把文章写出来,提出一些创见,更主要是为以后进一步的研究打基础。要想做大学问,一定要有这个概念。这里牵涉到研究和读书的关系问题,我们要多读书,但如果不用具体的科研课题来带动,读书的收获是不大的,很快就忘了,你也不知道读这本书究竟要解决什么问题。如果是带着问题去研究,从中学到的东西就非常牢靠,有些一辈子都忘不了。就像我过去搞的两篇东西,一篇是巴人起源的问题,一篇是关于落花生起源的问题。这两篇文章结论如何,大家看法如何,不管了,总之我有根据,有自己独到的见解。通过这两个不同题目的研究,西南民族方面的文献和考古材料,我熟悉了;涉及中国古代植物学的文献,我也掌握了,以后凡是涉及到这两个方面的问题,我马上就知道查什么书。更重要的是,我自己独立思考的能力、解决问题的能力得到提高、得到锻炼。所以文章发不发表我不在意,二十几年才发表也可以,再晚发表也可以,甚至有些文章不发表也可以,真正做学问不能急功近利,不要把发表文章看得那么重。

有了那么一个积累之后,你就要看准哪些问题还有大的发展前途、发展余地,再确定一个方向。这样你以后发展起来就非常快、非常容易,但不是说不花功夫了。所以,从新石器时代、先秦西周、春秋战国。下来一直到清代我都写过文章,有的发表了,有的没发。度量衡、民族问题、古文字等等各个方面我都弄过。历史事物是在不同场合、程度上有联系的,所以今后我要确定哪一个方向,这些方面都可以用上。后来我确定的研究方向就是铁器时代墓葬考古,从春秋战国一直到明代。因为墓葬材料最完整、最多,各个时段都有,如果一个墓葬没有被盗,它就是那个时候人类社会的缩影,生产方面、礼制方面、宗教方面的,都集中在里面。过去我们考古学界,许多人没有从历史角度来考虑这个问题。首先我们要在理论上承认,考古学是历史科学的组成部分,研究古代历史,依赖的材料主要有两个方面,一个是文献,一个是实物。考古学研究的目的在什么地方?无非就是要恢复历史的本来面目,考古发现的实物材料,都是过去人类社会历史活动遗留下来的痕迹,我们必须从死的材料看到人类的活动,要把材料摆到当时历史环境中去认识理解它,不是纯粹把长、宽、高排一排。这里涉及到类型学、地层学在历史时期的运用,我认为是必要的,但这只是一种手段,只是研究过程中的一个环节。我们认识事物,首先要从现象入手,然后从现象深入本质。地层学主要是解决一个年代问题,而且主要是在遗址这一部分,特别是史前。类型学是研究器物外部形态怎样发展变化,但解决不了为什么在这个时候发生变化,这个变化是因为人的活动发生了变化所造成的。但是我们现在考古学界有些人对这个问题很不重视,所以你们感到读考古报告很枯燥。从中看不到人的活动,那会有什么兴趣?你把它背下来也没有用,要去理解它、解释它。所以我想从这个角度,把铁器时代的墓葬考古搞一个体系,从战国秦汉一直到明代。把这条线掌握住,再看其他方面的考古学研究,如城市考古……,再拉几条线就比较清楚了。

最初确定的方向不是道教考古,可是后来为什么我要转向这个方向呢?我搞了十多年的铁器时代墓葬考古研究,在这个过程中发现,其他问题花些功夫都可以解决,但碰到一个问题:墓葬里面有大量道教材料,我不懂道教,没有办法解决。你们看《中国道教考古》里面大部分是研究墓葬里面的材料,道教考古和佛教考古是不一样的,材料本身的表现形式、存在的环境条件都不一样。首先佛教的生死灵魂观念和道教不一样,佛教讲轮回,生的问题看得不太重,说生是一种累赘,死是一种解脱。道教是讲长生的,长寿的极端就是成仙,到后来受佛教的影响,就讲“太阴炼形”。就是说人在生的时候没有成仙,死了埋在地下以后,经过若干年,还可以复生成仙。所以,佛教徒的墓葬非常简单,尸体一烧,骨灰放到灵塔里面,还有的烧掉撒掉就完了,有的就放在罐子里面。道教则非常讲究尸体的保护,这个观念是中国传统的观念。一般墓葬中很难找到佛教的材料,偶尔有点骨灰罐,刻一块经,或者尸体上带一点佛教的经咒,很少。对整个葬仪的影响,佛教远不如道教。基于这个问题,道教成了研究铁器时代墓葬考古过程中的拦路虎,这个问题不解决,就形成不了自己的体系,从长远来看,解决这个问题也是为墓葬考古服务。

解放前,涵芬楼影印了《道藏》,2000多册,线装的,学校没有,省图书馆有一部,后来学校从台湾买了一部重新影印的《道藏》。起初我让一个研究生去翻《道藏》,看有没有与墓葬考古有关的材料。学生很努力,翻了半部,却没有什么收获。后来我才意识到,道教方面知识是很专门的,没有这个方面的基础知识,就读不懂《道藏》,它和一般古文献不一样。没有先学基础,就让他读《道藏》,是读不懂的,这是个教训。后来我就亲自来做,先学道教的基础知识,可以说是从“幼儿园”开始,从他们宗教所编的《道教基础知识》、《道教概说》看起,等我看懂了,把那些知识掌握了,才在这个基础上再去读《道藏》。读《道藏》不是读哪一部分的问题,是全部要读。但要有个读法,不是所有的书都挨着读,你的目的是与考古发现的道教文物有直接关系的、比较密切的那一部分,你要知道书里讲了些什么,在哪些地方有多少材料。和这个关系不大的,比如说《老子》,尽管老子本人后来被确定为道教的教主,但《老子》是讲哲学思想,后来道教在很大程度上只是借用它的名义。还有其他一些关系不大的,比如医书,我晓得哪几本是讲这方面的,以后需要的时候再去查。这样把它通读一遍后,我就掌握了一部《道藏》里面,哪些书与考古材料能够结合,碰到问题时应该找什么书。这个研究方法,我觉得值得你们借鉴。很多人不愿意下这个功夫,甚至包括一些专门搞道教的人都没有翻过一遍。没翻过一遍,你怎么知道研究什么问题该用哪些书?往往就是别人用哪个材料,顺着从那个引文去看,但别人没有引用到的呢?这个功夫是省不了的,越早做越好。

把《道藏》翻了一遍以后,我就发现,里面很多文献材料是可以和我们考古发现的材料结合起来的,有的还远远超出墓葬考古的范围。研究道教史的人,往往对实物材料不重视,《中国道教考古》出版后,可能要慢慢才会引起注意。前不久,白彬老师去法国开会,主持会议的劳格文教授也表示今后要注意考古方面的材料了。过去就是这个状况,考古的人不懂道教,懂道教的不懂考古,双方都受到制约。搞出来以后,在考古上提出了一些问题,引起了大家的注意与反思,研究道教史的人,也得考虑这个。

但一下就让我把道教考古搞个体系,这是不可能的。很多人建议说,这书是不是再把它编写成十多万字的纲要出版。我说现在还不是时候,我们做学问,它的规律一定是从点到线、从线到面,不同的面联系起来才成为一个体。让我勉强写一个系统的东西,实际上是不能构成体系的。必须是一个个重大的问题都弄清楚了,也就是一个个点能够连起来,然后再增加一些点、一些线,才能成为一个系统的东西。在这里也牵涉到“博和专”关系。如果我没有过去的基础,我的道教考古研究是提不出问题的,因为道教本身的特点就是杂而多端,它把古代各种不同的传统文化都揉在了一起,比如尸体灵魂观念、葬仪方面、礼制方面等。如果知识面窄了,过去没有通过研究掌握广泛的知识,那么你碰到一个问题就没有办法解释它。正因为过去我有这方面的积累,我知道在哪里找资料,怎么解释它。“由博到专”,这是规律性的东西。

过去考古研究这个方向的很少,间或有几篇文章,都是很零碎、很肤浅的。研究道教史的,他们不用考古材料,研究受到很大的局限,特别是科仪法术,很多具体应用的情况,没办法讲。文献记载很多时候就一两句话,而实际是什么情况,没有人解决。只有考古材料是最具体、最真实、最直观、最清楚的材料,能把过去说不清楚的问题讲清楚。所以这两方面的东西掌握了,方向才选得准,我的问题就是这样提出来的,不是凭空想出的。

问题提出来以后能不能搞下去,开始是有人怀疑的,包括一些朋友在内,后来我写了两篇文章出来以后,他们觉得是个新东西,渐渐改变看法。我们搞学问,一旦选准了,出于责任心,就要有一个信念,不是说要先有人承认了我才搞。我们的传统文化很多自己不研究,日本人过去曾公开提出:敦煌在中国,敦煌学在日本。我们的科技史,自己搞不出来,让英国学者李约瑟搞出来,你说我们怎么向祖先交代?这个问题我们自己还不搞的话,让日本人或者法国人再去搞出个道教考古,我们做考古的人怎么交代?所以,要有这么一个勇气和信念,勇气和信念的基础是责任。几十年磨一剑,虽不能说磨好了,但至少有个基础,我只能说我开个路,以后还可以继续搞下去。一门新的学问把它搞得像个样子,要几十年、甚至几代人。现在搞佛教考古的存在一些问题,许多人只搞石窟寺、壁画、唐卡、寺庙,其他方面很少注意,也很少和佛教史联系,类型学运用多一些,连题记都不注意研究。对石窟造像题记的研究,倒是一些搞历史的在做。题记是造像本身的说明,为什么造像、怎样造的,不讲这个东西,佛教考古不解决佛教史的问题,怎么行呢?如果道教考古也走这样的路子,就没有道教考古可言,道教考古有多少造像?北朝造像就集中在陕西中部,山西西南角和洛阳偃师这边有一点,以后唐代四川有一点。你说有多少道教考古可言?佛教考古面对的材料大多是集中的、摆在地面上的,我们的都是小件的、分散的,埋藏在地下的。从根本上说,道教考古需要解决道教史上的问题,佛教考古需要解决佛教史上的问题。

2004年赴湖北宜昌博物馆考察馆藏文物(右为宜昌博物馆卢德佩先生)

天健:您觉得现在的道教史有什么不足之处?有什么地方需要改写的?也请您谈谈读书和学习方法的问题。

张:可以改写的地方很多,首先是道教起源的问题。我对这个问题的看法与道教学界不太一样。过去都认为道教最早是东汉顺帝时张陵在四川创立的。我结合考古材料和道书文献记载,认为道教是在以洛阳西安为中心的两京地区首先形成的,在东汉明帝时不断发展,东汉顺帝以后向四周传播,其中一支从汉中由西南方向进入川西,之后结合四川本地的巫术及一些民间文化,形成了“五斗米道”;一支沿着丝绸之路,向西发展,进入甘肃青海;还有一支南下进入安徽江苏。过去,有一点没有把握好的是:认为道教就是讲神仙。实际上,早期的道教主要不讲神仙,是讲治病和长寿。所以我讲解注就是这样一个东西,它的巫术成分很重,是构成早期道教最重要的部分,讲驱邪、避鬼,所以张陵的“五斗米道”称为“米巫”、“鬼道”,不是仙道,仙道是很少一部分,被后来人加重的。所以,注鬼论和解注实物就是我提出的和道教起源有关的很重要问题。道教产生的时间和佛教传入中国的时间是基本一致的,因为当时社会历史条件的需要,民众生活痛苦,希望从精神上求得解脱,它有这么一个时代背景。过去文献记载太少,并没有从考古材料的角度去看。还比如说讲唐代的灵宝派和上清派。一般认为唐代时灵宝派已经默默无闻了,实际上我们从考古材料看,并不是这样。灵宝派《五炼生尸经》的材料在西安大量发现,而且是在上层贵族墓里面。上清派的考古材料,过去在洛阳从隋代到唐代都有发现。灵宝派的东西在洛阳也有,不过西安这边更多,西安方面也有上清派的东西,只是材料很少,这些和文献记载并不一样。还有,道教文献里面记载的东西,很多都属于理论性质的,实际情况如何,讲得不具体,考古材料却是具体的东西。像成都发现的《太上真元大道》镇墓真文券,那几块东西是非常重要的,唐代晚期以后,杜光庭他们进入四川,把中原地区的道教带到这边来,上清派和灵宝派融合,产生了一个新的教派——太上真元大道。这是文献上没有记载的,后来有关这个问题的研究文章发表在《考古》上。最初发掘报告报道材料,没有人懂这个,也不知道它的价值,搞道教史的人也没去管它。

过去发表的材料,对它的认识有一个过程,我们把它初步清理了一遍,运用已经掌握的道教知识,把它识别出来,然后再去研究解释它,认识它的意义。这是初步的,今后新的材料还会不断出现,旧材料的认识也有待深入,这个天地非常广阔。从去年到今年,成都市考古所花了一年多时间把成都市下属的县市,邛崃、浦江、金堂等历年墓葬中出土的铭刻材料收集起来,拓片、释文,准备出一部成都地区历代铭刻图录综释,这书是非常有价值的。这些墓葬有墓志、买地券、墓券等,材料很多,一共有800多幅。墓志的释文比较好办,文字比较好读。但在买地券、墓券中,很多与道教有关,便找我帮忙校,我一边校一边做札记,在这个过程中又提出了大量新的问题。

这里顺便讲作札记的问题。作札记是我们做研究工作中非常关键的一环。过去我们只注重抄卡片,当然现在有电脑了,可以用电脑抄一些资料。但作札记和一般抄资料不同,札记的内容主要是看了材料之后,你对这个材料有什么认识、有什么想法的记录,是你对材料认识思考的结果。札记的重要性在于:一是对未来的研究打基础、积累材料,这个材料不仅是文字记载或者什么器物,而是你对这个现象本身有什么思考,哪怕你想得不对,但你总有个想法。我们搞考古也好搞其他研究也好,最重要的就是独立思考,我们所有的研究都是独立思考的结果。独立见解就是你独立思考的结论,所谓札记就是没有正式成型的文章。做札记可以促使你独立思考问题,看一个材料过后,如果没有思考就做不出札记,没有做札记文章就没有基础,就只是材料的拼凑而已。札记是基础的基础,你今后的选题也从这里来。看了若干材料,有若干想法,而这些想法有很多就是把它们关联起来的。一篇札记的扩展实际上就是一文章。能够扩展的札记,它就是一个好的选题。很多人写不出文章,就是因为没有写札记,没有思考。这是我们搞研究的核心和灵魂,这是个基本手段。札记做多了,思考能力就会得到训练,得到提高。

我们讲研究方法,其实就是我常说的十六字方针:“归纳、分析、联系、比较、推论、假设、验证、表述”。这一套东西,不是凭空能学到的,是要通过我们写札记和思考时把这些东西贯穿进去。就像校对刚提到的那个稿子的时候,我写了10万字的札记,在这个基础之上,联系到我对有些问题的看法,写了9篇文章的初稿,还加上1万多字的序言,这些都是以札记为基础的。如果不做札记,我这个序言和9篇文章是写不出来的,而且我这9篇文章还只是札记的一部分,是单独可以成文的东西。上面那个十六字诀,从字面上很容易理解,但真正从研究方法的角度去理解它、掌握它,不通过实践,不通过自己写札记是掌握不了的。只要做了这个工作,选题自然就出来了。有很多人一看有问题值得研究,而且好像别人没有研究过,就认为这些问题可以作为选题。但问题并不是选题,选题却必须是问题,选题有一个前提:第一是问题,别人没有解决好,没解决的;第二,要有条件,要有资料;第三,你自己要有这个水平。有的问题对于水平高的人很好,但对于水平低的人就不能作为选题;有的问题今天材料不够,不能成为选题,以后材料出来了,才可以作为选题。

做大学问一定要讲一个体系。要形成体系,非得有一个体系观念不可,要排除干扰,要对目前的形势有充分的认识,对将来有利和困难条件要有充分认识,要对自己有充分认识,要定好位。过去经常讲为事业献身,说起来非常容易,但真要做起来要牺牲很多东西,如果一天的时间精力都花在怎么赚钱、怎么拉关系,还有什么时间去读书做学问?兴趣是我们做学问搞研究必不可少的。兴趣从哪里来?一个是价值观和出发点的问题,就算不要做出贡献,只是作为职业道德,你要胜任工作,也要学好。真正的兴趣是在你研究深入进去,能够提出独立的见解后才有的,而且兴趣越来越大。没有这个,兴趣是盲目的东西,没有基础的东西、是不持久的。现在有些人又做学问,又做官,愿意做官的人,那表明学问做得不够好,对学问感情不深。真正把学问做好了,不断有创见的时候,他绝对割舍不断学问这个东西的。真正能够发现问题、解决问题,提出创造性的见解,那个时候兴趣就来了,不让你干都不行。要进入这个境界,不能是心血来潮。

还有就是学习方法的问题,做任何一个事情都要有明确的目的,目的不明确,收获不大。读报告首先要弄清楚你通过这个报告要得到什么东西,你是收集写论文的资料,还是要了解考古报告怎么编写?每走一步都要有明确的目的。在不长的学习时间里,所有课程处于什么地位,解决什么具体问题,哪些是重点哪些不是,哪些需要多花功夫,哪些少花。明确目的,这点最关键,目的越具体越好!

这方面的问题,要讲的太多,三天三夜也讲不完。我觉得这些是应该提醒你们注意的地方,有很多问题可以以后专门再讲。这是我们的责任,虽然我退休了,但总觉得自己的责任还在。特别是目前的情况下,很多学生不知道怎么学习,我们看了很着急。蒙老讲得好,老师总是希望学生超过自己,如果学生不能超过老师,还要这个学生干什么?总是希望你们能尽快地超过我们,这样我们的事业才能发展。

张勋燎教授工作照(2013年11月)

采访:霍宏伟、胡松鹤、冯佳

整理:胡松鹤、冯佳

2007年11月

(原载《天健》第二十二期,2008年)