2020年10月31日

中国考古学前沿论坛暨四川大学考古学专业创建60周年纪念大会在川大江安校区隆重举行

四川大学考古文博学院正式揭牌

我们将陆续转载刊登一批四川大学考古学专业六十周年专栏文章以纪念本校考古学专业的前辈

回顾考古系师生六十年来的学术探索和学习工作共同经历,一起欢庆考古学专业一甲子的光辉岁月

在此我们祝愿四川大学考古文博学院的未来更加美好

(本文转自四川大学明远考古文物社)

无问西东:马继贤教授的科教征途

陈剑 (成都文物考古研究院研究员)

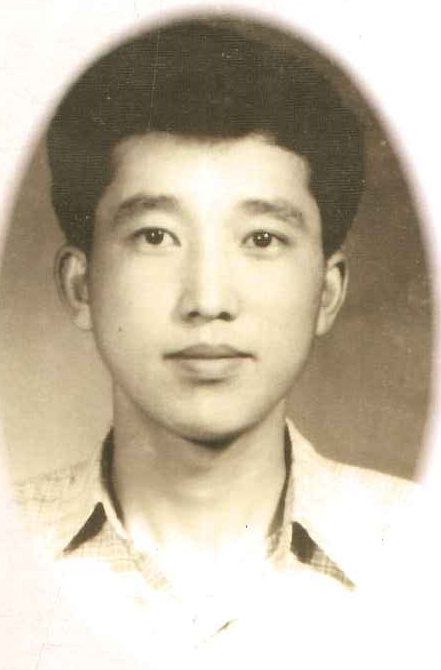

编者按:马继贤,男,回族,1937年10月生,宁夏吴忠人,民革成员。1960年毕业于西北大学历史系考古专业,分配至四川大学历史系考古教研室任讲师、副教授、教授,曾任考古教研室副主任、主任,1999年退休。1993年获评享受国务院特殊津贴专家。1995年被评为四川省博物馆学的学术带头人。2001年8月被聘为四川省文史研究馆馆员,现为资深馆员。他还是中国考古学会会员,四川省博物馆学会、成都古都学会、四川省文物考古研究院、成都文物考古研究院等的学术顾问, 重庆师范大学特约研究员,三星堆研究院学术委员会专家。

马继贤先生大学毕业照(1960年7月)

马继贤先生从事考古工作30多年,先后主持或参与主持过四川广汉三星堆月亮湾、湖北宜昌中堡岛、湖北荆州纪南城、河南洛阳东周王城、陕西汉中龙岗寺、四川汉源县狮子山、湖北枣阳雕龙碑、河南洛阳市皂角树、重庆云阳李家坝等遗址及墓地的发掘、研究工作,田野考古足迹遍及大半个中国。坚持田野考古工作,发掘了20余重要遗址及墓地,发掘了数千座墓葬。

1988年马继贤先生发表的论文《关于长江三峡地区古文化遗址分布的几个特点》(《江汉考古》1988年第4期),即以实地田野考古工作为基础综合各方面实物资料撰写而成,堪称该研究领域的典范之作。1990年,他带领四川大学考古专业学生实习发掘了位于大渡河中游的汉源县狮子山遗址,是目前发现马家窑文化彩陶分布的最西南地点。1992年,撰写了《广汉月亮湾遗址发掘追记》(《南方民族考古》第五辑),这是自上世纪30年代三星堆遗址玉器发现以后,在三星堆遗址月亮湾进行的一次真正意义上的科学发掘,出土了一批重要的遗迹和遗物,发掘有了一个良好的开端。

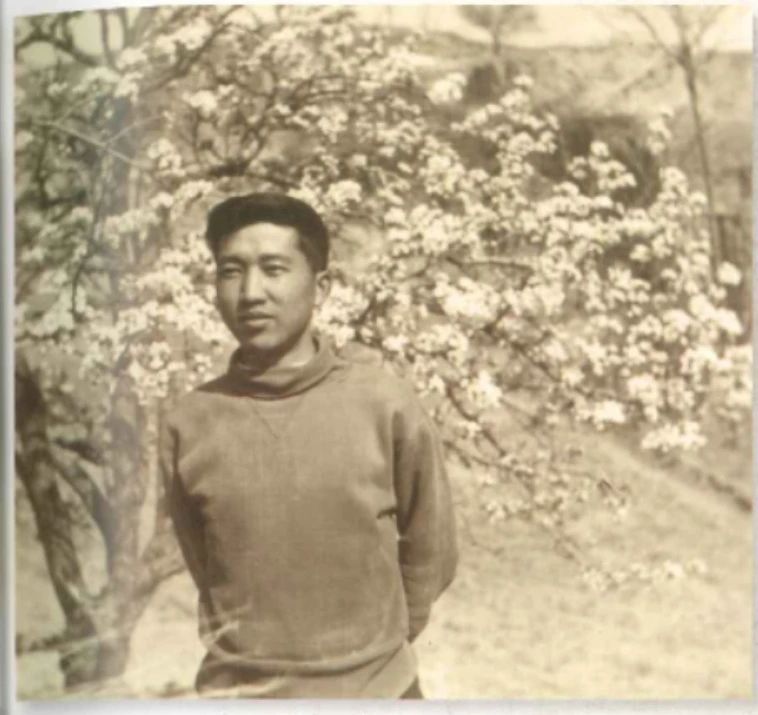

马继贤先生在下孟村工地旁(1960年)

四川大学历史系考古专业于1993年下半年受国家文物局之命,承担了三峡库区云阳县境内地下文物的复查、调查、勘探、试掘及制定发掘保护规划的任务,马继贤先生作为考古教研室主任全面负责了这项工作。云阳县的考古发掘大面积丰收,取得了一批有重大学术价值的成果,解决了许多在过去的考古研究中没有解决或解决得不好的问题。复查遗存32处,新发现10处,清理战国至六朝墓葬数十座,重点发掘了李家坝、明月坝、旧县坪、明堂坝等特大型遗址及墓地。李家坝遗址是商周至汉代的文化堆积,尤其重要的是出土了一枚保存完好极为珍贵的汉代的有“朐忍丞印”字样的封泥,这是巴蜀地区首例考古出土的封泥;还发现一处有300座以上墓葬的巴人墓地,是迄今为止发现的一处最大的巴人墓葬群,为探索巴文化,了解巴楚文化的关系,提供了不可多得的实物资料。从发掘的大型遗迹和出土的精美器物看,古时的三峡地区是一块文化交流频繁、经济繁荣、盐业发达的富饶之地,湮没无闻的巴人灿烂历史将随三峡库区地下文物的全面发掘而再现于世。在明月坝遗址发现了有着“天下最晚一片卜甲”美誉的唐代卜甲,这是研究中国占卜文化史的重要实物资料。1998年云阳县李家坝遗址荣获全国十大考古新发现。

马继贤先生较早就积极倡导考古工作进行多学科合作,并引入现代科学方法,开拓考古新途径。1993年,他提出把自然科学方法运用于三峡库区的考古发掘工作,主动申报把电探CT技术应用于三峡考古。1994年3月,经国家文物局批准,他带领四川大学考古学教研室与国家地震局地球物理研究所、日本田中地质株式会社、日本富山大学、上海申大田中地质公司合作组成中日联合考古物探试验研究队,先后在三峡工程淹没区的云阳县故陵及涪陵小田溪进行了综合考古物探和地面电探CT技术应用于地下文物探查试验研究。旨在探索解决使用现代化的综合物探和CT技术,查明埋藏于地下古墓的位置、墓圹的范围、形状及“封土”的性质和厚度等考古学问题的可能性,检验其效果,摸索与总结在三峡地区开展考古物探的工作经验。合著了《地面电探CT技术的研究及其在三峡地区地下考古中的应用试验》(《CT理论与应用研究》1995年第2期)、《地面电探CT技术及其在三峡考古中的应用试验》(《考古》1997年第3期)。比之传统的钻探方法,物探考古方法,不仅节约了经费,工作效率也提高了许多倍,创造了多项全国第一,对我国考古方法现代化产生了积极影响,对建立新的边缘学科——物探考古学,进一步发展考古学科具有重大意义。其成果被评为1994年亚洲CT科技十大新进展之一。

1995年以来,马继贤先生担任中日联合考古调查队中方队队长,领导了新津县宝墩遗址等成都平原史前城址的考古调查勘探发掘工作。2000年出版的《宝墩遗址》(成都市文物考古研究所、四川大学历史系考古教研室、早稻田大学长江流域文化研究所,(日本)有限会社阿普(ARP),2000年)是中日两国学者在宝墩从事调查试掘成果的第一本著作,不仅公布了1996年在宝墩发掘的重要成果,也收入了两国学者对一些问题的初步研究结果。他在本书的序言中指出,以成都市新津县宝墩古城为代表的史前古城址群的发现与试掘,不仅是成都市近几年中考古工作的巨大成果,也是全川考古工作的一项重大收获。本书的出版可说是中日两国学者在四川考古工作中进行精诚合作的具体映证。成都平原史前城址群的发现和发掘具有重大的学术意义,它揭开了成都市文物考古工作的新篇章,古城址群的发现为重新构建成都地区的史前史奠定了基础,对于研究长江上游古代文明的发展历程也是一次重大的突破。

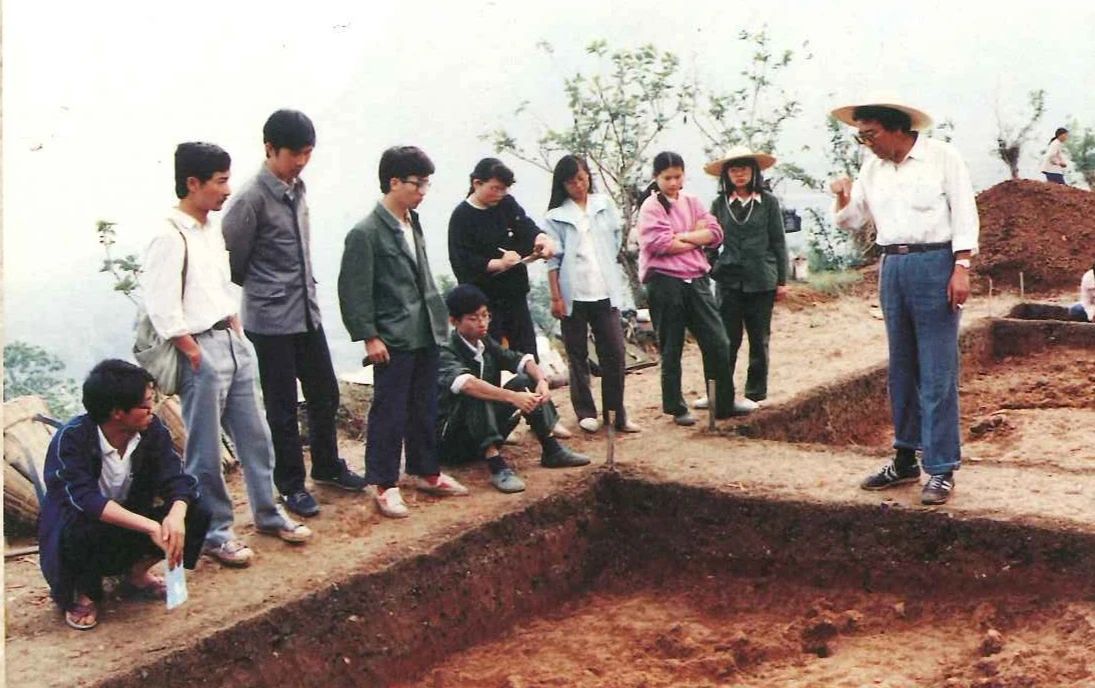

马继贤先生(右一)在狮子山工地讲解红烧土堆积(1990年6月)

马继贤先生从教五十年,桃李满天下。1993年荣获四川大学优秀教学成果一等奖和四川省普通高校第二届优秀教学成果二等奖;1996年荣获四川大学优秀教学成果一等奖和四川省普通高校优秀教学成果一等奖;1997年荣获普通高等学校国家级教学成果一等奖(均为第一获奖者);1988年,接受西藏文物管理委员会的邀请并报请国家文物局批准,四川大学考古专业招收了28名西藏籍三年制专业学生,他在课程设置、安排及实习工作方面全身心投入,并在学生毕业后亲自达西藏,这些学生现在成为了西藏文物博物馆事业的领导和业务骨干,为民族地区培养了一批专业干部和技术骨干,促进了民族团结。在他的组织和安排下,1992—1993年,四川大学考古学教研室招收研究生班,同时在成都及洛阳两地进行招生,为文博单位培养了高层次在职人员。1995年四川大学考古学专业还为云阳县文管所职工设立了为期半年的专业培训班,培养地方文博干部。他经常告诫学生,考古工作要严肃认真,一丝不苟。白天在野外发掘工地上,他不厌其烦地为学生做示范,晚上回来还给学生上课分析存在的问题。他坚持以田野工作为四川大学考古学专业的主要发展方向,得到了各方面的好评。

马继贤先生开拓了四川大学的博物馆教学工作,根据博物馆事业的发展情况,他提议在四川大学设立博物馆专业,1986年申报获得批准,1987开始正式招生,为国家培养了一大批文博专业人才。他是四川省博物馆学科的首批学术技术带头人,1990年出版了专著《形形色色的博物馆》,1994年出版了专著《博物馆学通论》。他作为四川省文物局专家组成员及四川省博物馆学会顾问,主持参与了四川省内大多数博物馆的展览陈列设计评审工作,并指导了四川博物院、成都金沙遗址博物馆、成都武侯祠博物馆、成都杜甫草堂博物馆、成都博物馆等四川省内五家国家一级博物馆的申报和评审工作。还主持参与了成都市大多数民营博物馆的评审论证工作。

马继贤先生积极参与推动四川大学考古学专业与国际同行的合作交流工作。1995年,陪同日本早稻田大学文学部教授到三峡库区实地考察,之后四川大学历史文化学院、成都市文物考古工作队与早稻田大学签订了进一步合作的协议。1997年同成都市文物考古工作队、四川大学考古学系和艺术系业务人员访问了日本早稻田大学、群马县文化财,进行系列学术交流活动。1997年,与德国波恩大学访问团交流座谈,计划开展科研及教学合作,互相赠送实验设备。同年还参加了四川大学赴德国波恩大学的访问组进行学术交流工作,扩大了四川大学考古学专业的影响。

马继贤先生退休后仍然积极参加各种论证、研讨活动,为成都市、四川省的文化遗产保护工作建言献策。2001年,四川省人民政府第63次常务会议决定聘任他为四川省文史研究馆馆员,除平时参加讨论学习外,还积极参加各种调研活动,提出参政议政的建议,列席省政协会议也是其工作之一。他曾被评为成都市民革先进个人、成都市各民主党派工商联为两个文明建设服务先进个人。

马继贤先生在西北大学门前留影(2002年11月5日)