唐敦煌写经《大般若波罗蜜多经》、《妙法莲华经》、敦煌古藏文写经《十万颂大圣般若波罗密多经》、宋刻元修本《晦庵先生文集》、明内府抄本《永乐大典》、清乾隆初彩绘本《四川全图》、清乾隆南三阁四库全书本《平定两金川方略》、国学大师章太炎手稿《小学答问》,文徵明、李攀龙、曾国藩、张之洞等名家墨迹,杨啸谷旧藏古纸……重磅典籍文献“集体”亮相,让川人寻香轻嗅古籍芬芳。

10月20日,“册府千华 锦水含章——四川大学古籍菁华展”在四川大学博物馆开展。此次展览由国家图书馆(国家古籍保护中心)、四川大学主办,四川大学图书馆、四川大学博物馆承办,四川师范大学图书馆、成都中医药大学图书馆协办。

“册府千华”系列展览是国家图书馆(国家古籍保护中心)主办的全国最具有影响力的古籍展览之一。本次展览是四川大学继浙江大学、南京大学之后的第三家,也是西部高校第一家独立主办的“册府千华”系列展览,展出展品约200件,其中不乏珍品、稀世之宝,包括四川大学图书馆和博物馆的镇馆之宝,很多展品是首次面向公众展出。

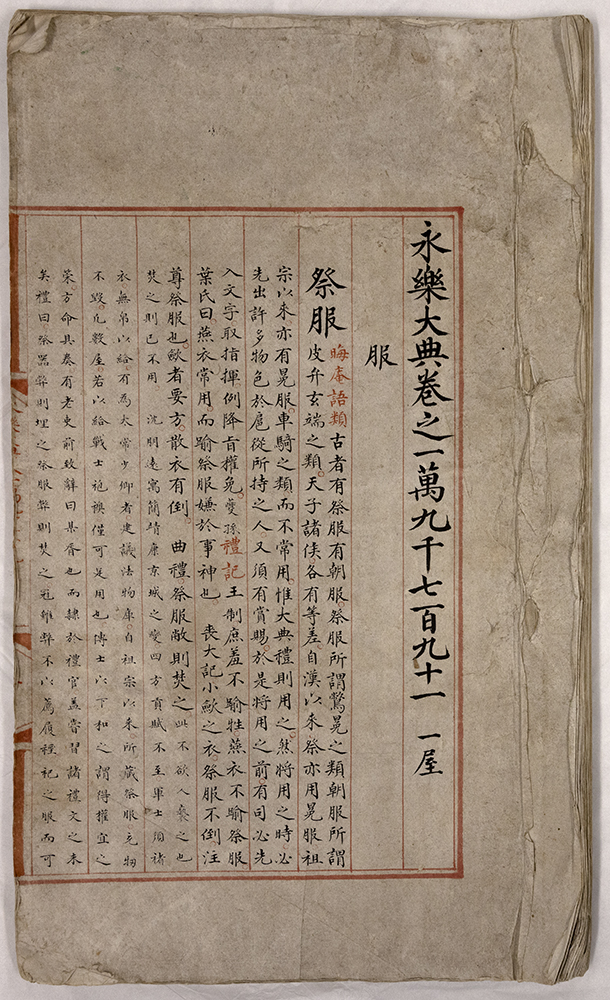

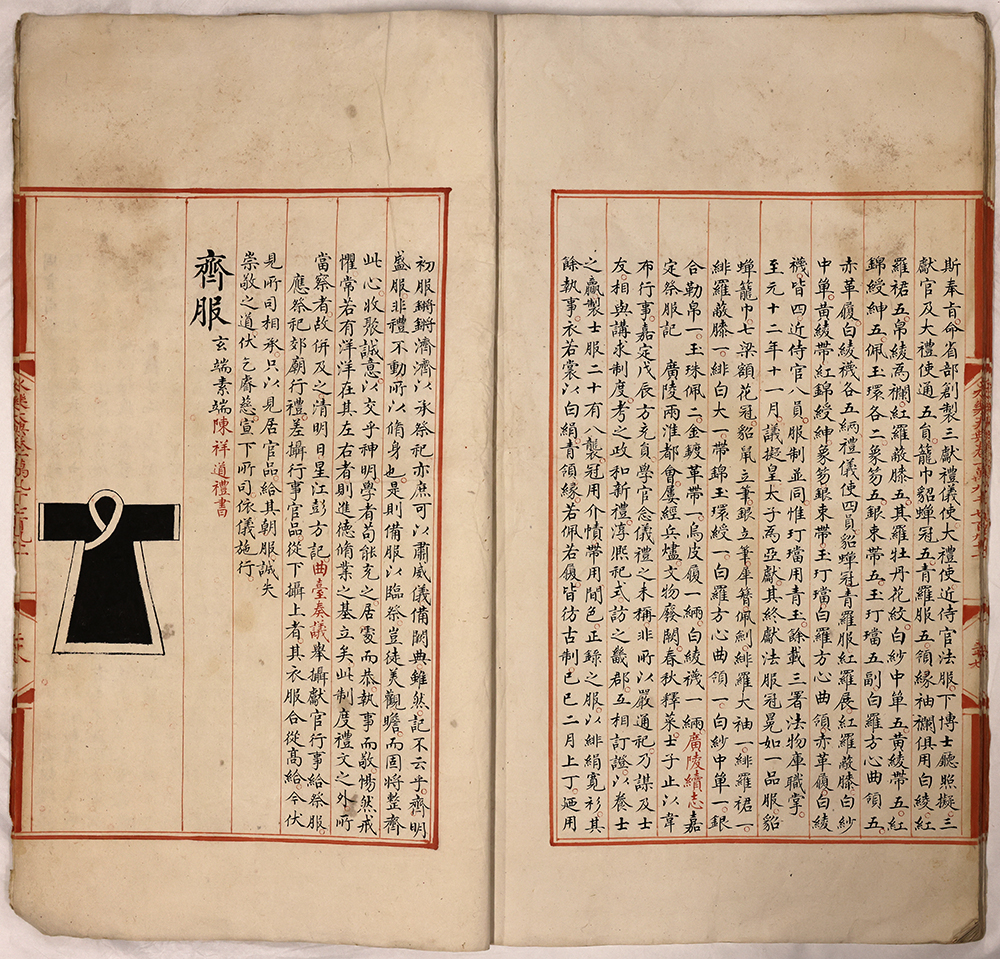

《永乐大典》第一万九千七百九十一卷

首次对外展出

《永乐大典》《四川全图》等重磅亮相

漫步展厅,古韵扑面,书香浸润。950余平方米的展厅里,展览分“书史撷珍”“蜀黉芸编”“艺韵千年”三个单元展示、讲述古籍背后的故事,呈现典籍不朽的艺术魅力和美育价值。四川大学图书馆馆长兰利琼介绍,展览第一单元“书史撷珍”以时间为线索,讲述古代中国书籍发展源流,展示古代书籍版本特征和藏在文字里的中华文化基因密码。第二单元“蜀黉芸编”以书籍为媒介钩沉四川大学的发展历史,展示前辈先贤重教兴学的良苦用心、一丝不苟的治学精神和激扬蜀学的不懈努力,用典籍呈现四川大学的深厚底蕴。第三单元“艺韵千年”聚焦古籍中的美学元素,呈现古籍中俊逸的书法、细腻的描绘、传神的雕刻,在别具匠心的创意和精益求精的刻画中感知华夏文明的和谐大美。

值得一提的是,此次展览中有不少重磅典籍亮相,比如《永乐大典》。四川大学博物馆馆长霍巍介绍,《永乐大典》是明朝永乐皇帝朱棣在位时期,先后命解缙、姚广孝等主持编纂的一部集中国古代典籍之大成的类书,是迄今为止世界上规模最大的百科全书。后因火灾与战乱,现仅存400余册,散落于世界各处,不及原书二十分之一。在四川,目前也仅有四川大学博物馆藏有此书。此次展出的《永乐大典》第一万九千七百九十一卷,为明内府抄本,开本阔大,品相较好,乃稀世之宝。

《永乐大典》第一万九千七百九十一卷

同样展出的《四川全图》也备受期待。作为第二批《国家珍贵古籍名录》的入榜典籍,四川大学图书馆古籍特藏中心副主任丁伟介绍,《四川全图》全称为《清初四川通省山川形胜全图》,是清代乾隆初年用兵金川时出于军事目的所作,由当时著名宫廷画家董邦达领衔绘制,共计一百五十幅。此次展出的清乾隆初年彩绘本,原属清宫珍藏,清末庚子之乱流落民间,曾经嵩犊山、廖劲伯等递藏。二十世纪三十年代初,该书入藏国立四川大学,为海内孤本。如今,观众可以一赏《四川全图》风貌。其为全图绢本彩绘,一县一图,青绿山水,呈现出强烈的山水画风格,主要反映了清乾隆初年四川一百五十个府厅州县(镇、营、土司)山川、城池、官署、祠庙、塘汛、关隘、驻军、仓储等内容。

四川全图 (清)董邦达等绘 清乾隆初年彩绘本

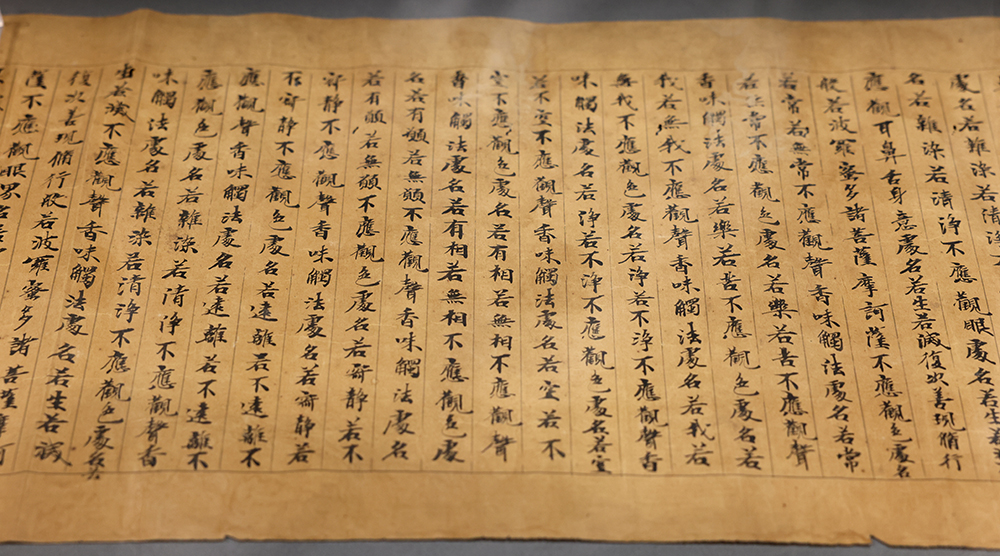

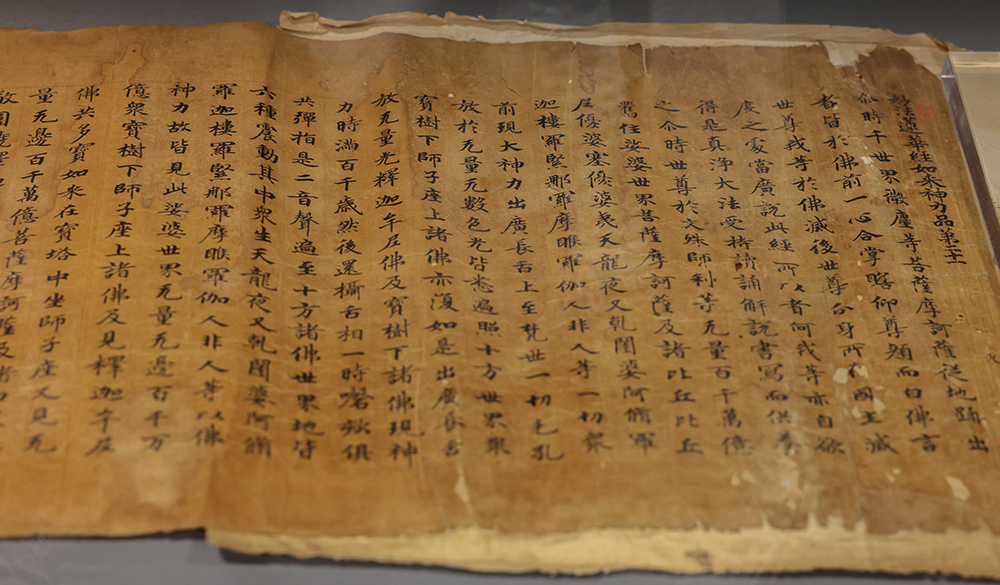

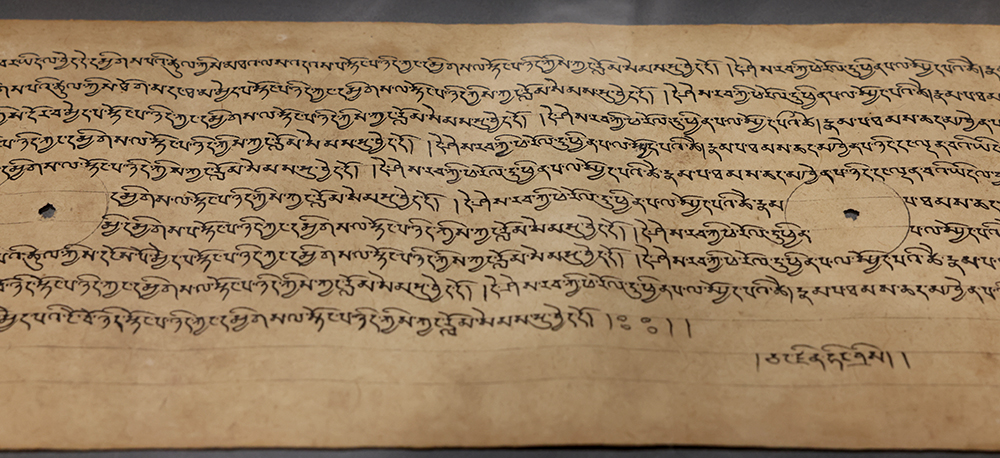

敦煌遗书是本次展览的又一亮点。敦煌遗书是20世纪人类文化史上最重大的发现之一,历千年而风神犹在,是古代中外文化交流与技术传播的重要实物遗存。本次展出的汉文写经,楷化书写风格已经相当成熟,在用笔上各有微妙的变化,能于多变的“微形式”中体现出书写者的个人精神气度,看到大唐的恢宏气象。展出的古藏文写经,在用词习惯、笔风、文本结构、结束语和写经人题记等诸多方面都极具“古藏文写经体”作品的特点。这批写经组合在一起展出也可以反映出唐代敦煌佛经译本传抄的严格、细致制度。汉文版《大般若经》以唐代玄奘译本最为著名,藏文版《大般若经》相当于汉文版的初会。在吐蕃统治时期,尽管藏、汉文经卷同时抄写,但对藏文佛经更为重视,经过层层把关与严格要求,重点供应吐蕃首府及王族发源地山南地区。

唐代敦煌写经《大般若波罗蜜多经》卷第四百六 第二分善现品第六

Dunhuang Manuscript of the Sūtra on the Great Perfection of Wisdom

(Mahāprajñāpāramitāsūtra)

Tang Dynasty

唐代敦煌写经《妙法莲华经》卷第六 如来神力品第二十一

Dunhuang Manuscript of the Lotus Sūtra

(Saddharmapuṇḍarīkasūtra)

Tang Dynasty

唐代敦煌古藏文写经《十万颂大圣般若波罗密多经》第1函第48卷

Dunhuang Old Tibetan Manuscript of the Perfection of Wisdom in One Hundred Thousand Lines

(Śatasāhasrikāprajñāpāramitā)

Late period of Tubo rule in the Middle Tang Dynasty

此外,南三阁“四库全书”写本、黄炎熙抄本《聊斋志异》等典籍亮相,也让观众可以透过典籍,解锁中华文化的基因密码。

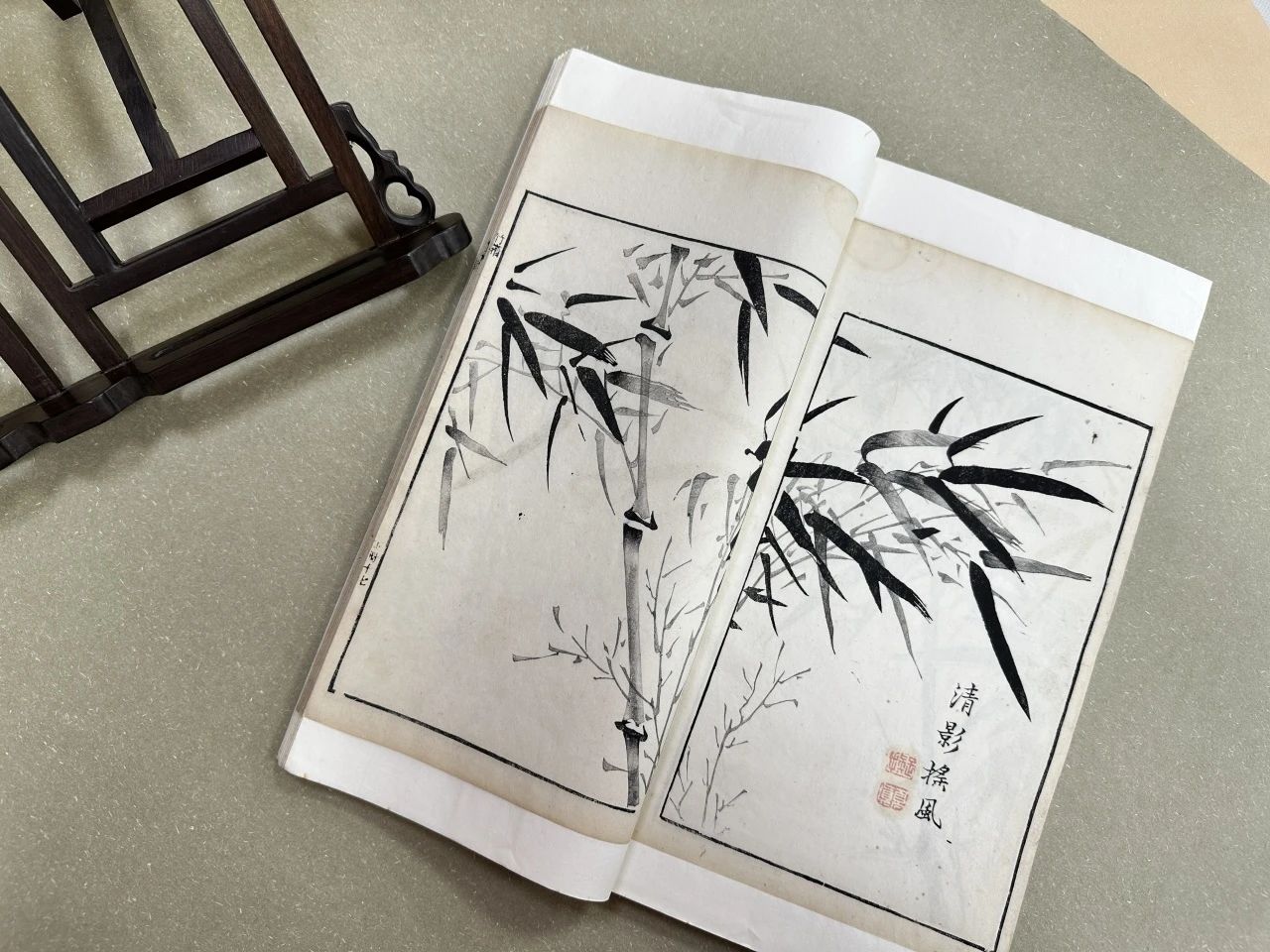

《芥子园画传》

洋溢东方美学

在典籍里触摸中华文脉典雅

展览还洋溢着浓郁的东方美学。

提到中国绘画,绕不开《芥子园画传》。这部取材中国绘画技法精华的中国画启蒙之书,也是中国画各种造型方法的分解百科全书。《芥子园画传》是清初画家沈心友和王概等编绘的画谱,采用彩色套印的方式,画风清新,刷印精美,比较客观地反映了画作的原貌,便于初学绘画者临摹,自康熙十八年(1679)出版发行以来,一直作为中国画技法启蒙教材,被广泛使用。近现代的一些画坛名家如黄宾虹、齐白石、潘天寿、傅抱石等,都把《芥子园画传》作为进修的范本。《芥子园画传》不仅影响着国人,其问世后不久便蜚声国际,对日本江户时代绘画产生深远影响。该书传入日本30余年后还诞生了日刻版本。

丁伟介绍,此次展出的《芥子园画传》为清康熙至嘉庆彩色套印本,其刀法细腻,色彩绚丽,颇具艺术价值。

古代书籍是实用性与审美性的完美融合体,它不仅是传承知识的载体,同时具有很强的艺术属性。古籍从字体风尚到版面布局,从纸张选择到装帧设计,处处蕴含着古老东方的美学价值观念。明代中后期,绘图、版画蔚然兴盛,彩色套印眩人眼目,琴谱、画谱、印谱、墨谱、笺纸谱争奇斗艳,产生了很多精彩绝伦的艺术珍品。

这类印谱、墨谱、笺纸谱也在展览中亮相。比如,展出的《鸿雪因缘图记》。该书一事一图,一图一记,系作者麟庆记述身世与亲历见闻之作。他以图文相辅相成的形式,实录其所至所闻的各地山川、古迹、风土、民俗、风俗、河防、水利、盐务等等,保存和反映了道光年间广阔的社会风貌。其画作精美细腻,颇为考究,古韵盎然。

展览现场

展厅还设有沉浸式文化体验区,采用现场古琴演奏、古籍诵读等展演结合的形式带观众深度体验传统文化的内涵与魅力。在深入挖掘古籍中美学元素的同时,四川大学还携手四川省图书馆和成都中医药大学,在展区设有多元化研学活动体验区,共同助力中华优秀传统文化的普及、传承与发扬。研学活动共设6个项目,包括古籍修复技艺展示、古籍元素雕版刷印、用花笺纸制作书签、现场制作流苏香囊、古典诗句摘抄和展览元素印章打卡。参与者不仅可以亲眼见证破损古籍书页重焕新生的全过程,还能亲手操作、体验古籍雕版刷印和手工传拓技艺,在生动有趣的体验中感受古籍之美。

本次“册府千华 锦水含章——四川大学古籍菁华展”将持续至12月20日。