2022年12月9日晚,由南京大学历史学院主办, 南京大学文化与自然遗产研究所、南京大学历史学院考古文物系、江苏省文博干部培训基地承办,《大众考古》编辑部、《长江文化论丛》编辑部协办的南京大学考古名家讲坛、长江文化考古系列讲座第三讲邀请到四川省文物考古研究院院长、研究馆员唐飞先生,为大家在线作了题为《长江上游近年史前考古新发现——以四川为例》的报告。讲座由南京大学历史学院教授、南京大学文化与自然遗产研究所所长贺云翱先生主持。

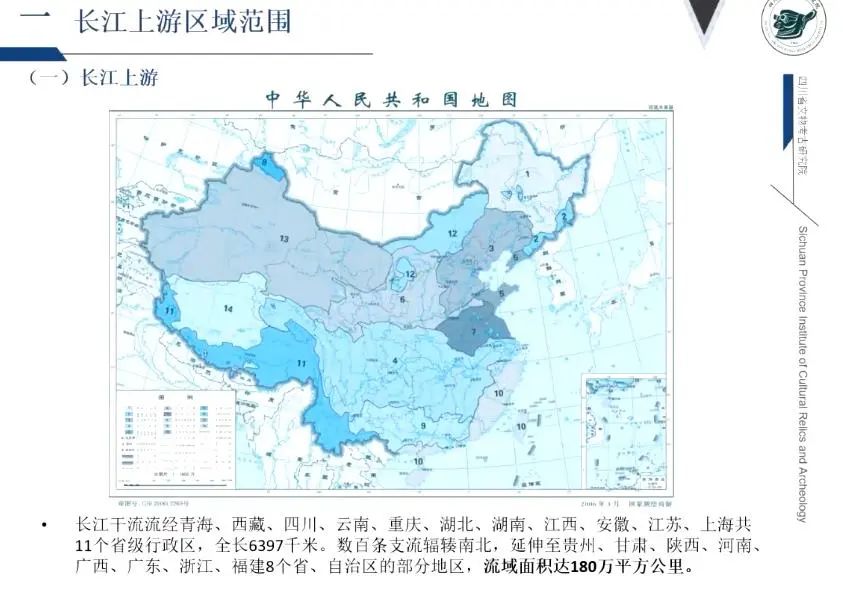

一、长江上游区域范围

讲座伊始,唐院长为大家介绍了长江上游区域范围和四川省地形地貌。他讲到,长江自源头顺流而下依次经过青海、西藏、四川、云南、重庆、湖北等6个省区市。宜昌以上为上游,长4504公里,流域面积100万平方公里,占整个流域面积超过55%。长江上游主要支流雅砻江、岷江、沱江、嘉陵江的流域范围大部位于四川省境内。四川处于我国地势第一级青藏高原和第二级长江中下游平原的过渡带,高低悬殊,西高东低的特点特别明显,全省可分为四川盆地、川西北高原和川西南山地三大部分。

二、近年旧石器时代考古新发现

接着,唐院长介绍了2018年以来在川西高原、成都平原、川东地区开展旧石器专题考古调查,取得重大收获。他指出,甘孜州2019年专题调查共发现旧石器时代遗址点23处,以皮洛遗址为代表的平均海拔在3300米以上,分布于雅砻江干流及其一级支流鲜水河、立启河和无量河的三级及以上阶地。石器工业整体以砾石石器为主,包括砍砸器、重型刮削器等工具,但与典型砾石石器有所区别,部分遗址能见到比较丰富的石片修理工具,包括石片刮削器、尖状器等,整体尺寸较北方小石片石器大很多。在鲜水河及立启河流域还发现了相当典型的手斧。发现的遗址点数量多、分布广,石制品类型丰富多样。

其中位于四川省稻城县的皮洛遗址,海拔3750米,是世界海拔最高、东亚地区最典型的阿舍利石器工业遗存,“三叠层”反映了早期人类登上青藏高原的历史进程,被誉为“具有世界性重大学术意义的考古新发现”。位于成都平原腹心地带的坛罐山遗址,地层堆积厚,石制品在较大范围内分散分布、密度不高,工具整体占比较低(10.75%),有可能是一处古人类多次光顾、短期活动的场所。该遗址也是成都平原内首次发现并经科学发掘的第一处南方砾石石器工业遗址,为四川盆地目前发现最早的旧石器遗存,将古人类在此区域的活动推进至中更新世中期。

三、新石器时代考古新发现

随后,唐院长分区域详细介绍了近年来四川新石器时代考古总体情况。

(一)川西南地区金沙江中游流域,包括三个区域:

1. 金沙江中游北岸会理市、宁南县地区,以猴子洞遗址、文庙遗址为代表。

会理市城河下游:包括猴子洞遗址、李家坪遗址、大坪遗址、马鞍桥遗址、河头地遗址等,其中猴子洞遗址资料最为丰富,年代跨度最大。

猴子洞遗址位于四川省凉山彝族自治州会理县新安乡马鞍桥村六组,处于金沙江北岸支流城河的西岸二级阶地上,海拔980米,总面积约15000平方米。遗址主体遗存为新石器时代至夏商时期,包含居址区和墓地,最早的新石器时代遗存可早至距今4800年。出土陶器包括折沿圆腹罐、直口圆腹罐、敛口罐、长颈敞口壶、束颈喇叭口壶、敛口杯等。早期以各种绳纹为主,晚期纹饰丰富,流行花边口沿,以刻划纹为主、另有篦点纹、绳纹、戳印纹、附加堆纹、弦纹等。墓地有一定规划,墓葬有序。同一层位墓葬打破关系较少,墓葬多为两、三个成组,组与组之间成排,未见夫妻合葬墓,反映了遗址居民生前以大家族形式生活,死后聚族而葬。17座墓葬发现非正常死亡现象,表现为身中箭链、骨骼缺失、骨骼错位、骨骼破损、体态扭曲等5种形式,该社会可能经常面临对内或对外的剧烈冲突。

猴子洞遗址发掘面积达7000平方米,发现了类型多样的房址、墓葬等遗存,出土了大量陶器、石器等遗物,为建立金沙江中游地区整个新石器时代考古学文化谱系提供了重要实物资料。猴子洞遗址早期遗存可达距今4800年左右,最晚遗存可到距今2800年左右的春秋时期,是西南地区罕见的同时包含石棺葬墓地及居址的大型复合型遗址,更是金沙江中游地区的一处重要中心聚落。

宁南县境金沙江北岸:包括文庙遗址、钟家梁子遗址、曾龙田遗址,其中文庙遗址年代最早,可与城河下游相比较;另两处遗址文化面貌部分相似,年代有重合,而钟家梁子年代跨度更大,墓葬遗存丰富。

文庙遗址位于宁南县华弹镇,金沙江北岸二级台地,发掘面积约1000平方米,主体遗存为新石器时代晚期。共清理灰坑26座、房址1座、墓葬1座、灶1座、烧土坑2 座。出土各类小件232件,以石器为主、另有陶器、瓷器、骨器、蚌器等。推断年代在距今4000年左右,为目前宁南县境内发现的年代最早的一批考古实物资料。

钟家梁子遗址位于四川省凉山彝族自治州宁南县,东临金沙江。面积4万平方米,2019、2020年发掘,揭露墓葬250 余座,年代为新石器时代末期至夏商时期,石棺葬的年代普遍早于土坑墓和瓮棺葬。随葬品多为陶器,演变序列明显。为研究金沙江中游地区新石器时代末期考古学文化提供了重要资料。

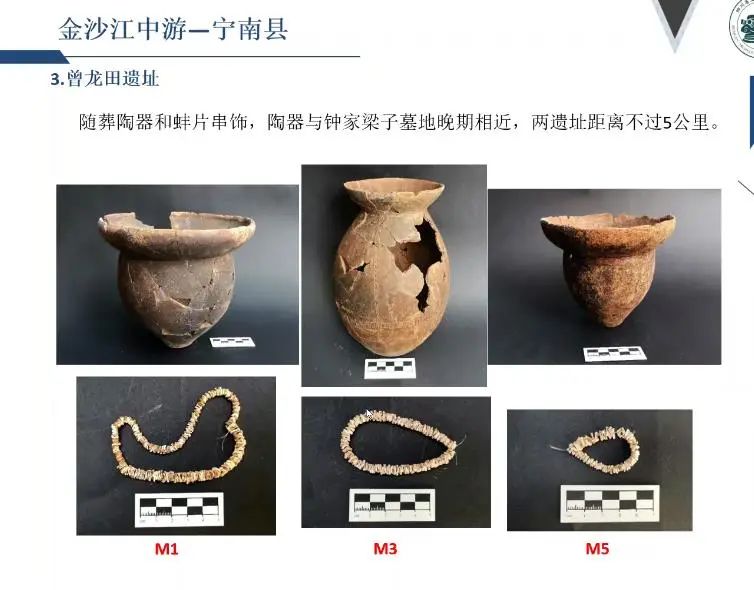

曾龙田遗址位于凉山彝族自治州宁南县大同镇银厂村四组曾龙田。金沙江左岸一级支流黑水河左岸二级缓坡阶地。为新石器至商周时期小型聚落遗址。共清理房址8座,其中6座为半地穴式。发现房址废弃后在废弃堆积上埋人的现象。随葬陶器和蚌片串饰,陶器与钟家梁子墓地晚期相近,西遗址距离不过5公里。该聚落可能在被攻击后废弃,早期地层受扰较为严重,部分遗迹被破坏,受地质活动影响较大,地震、滑坡等,可见地震导致的地裂、地层断裂塌陷、滑坡巨石现象。

2. 安宁河流域,以新庄遗址为代表。

西昌新庄遗址位于四川西昌市阿七乡螃蟹村,2016至2017 年,为配合成昆铁路扩能改造工程峨眉至米易段建设进行了抢救性考古发掘,发现大量先秦时期的灰坑、房址、墓葬等遗迹。为研究安宁河流域先秦时期考古学文化提供了重要实物资料。其中新石器时代晚期遗存可分三组:A组以土坑墓M226、石室墓M293为代表,随葬大双耳罐、钵型圈足豆,M226测年为公元前2211-2033年,与齐家文化有关。B组以M143、M96,石室墓M369、M373为代表,典型陶器为双耳罐、罐型圈足豆,M96测年为公元前1918-1748年。C组以土坑墓M181、111、石室墓M117、370、373、374、361为代表,随葬壶、直口钵、折沿罐、高领罐等,M111测年为距今2041-1885年。

3. 盐源盆地,以皈家堡遗址为代表。

皈家堡遗址海拔2399米,2015年调查发现,面积约3万平方米。遗存可分为早、晚两个时期。早期年代距今4800-5000年,具有鲜明的西北地区仰韶晚期文化因素,晚期距今4000-4800年,以4400-4600年最为集中,表现为金沙江中游两岸的新形成的地域文化传统。早期遗存零星分布于地势较低洼处,发现少量灰坑和半地穴房址,出土器物较少,以陶器为主,另有少量锛、凿、石叶等小型石制品。陶器主要饰绳纹,以泥质陶为主,主要为灰陶,另有少量黑皮陶,火候较高。器型主要有钵、喇叭口高领罐、折肩盆、尊形器和捏制小罐。夹砂陶多为褐陶系,陶色斑驳,夹杂细石颗粒和石英。晚期遗存遍布发掘区,遗迹遗物更加丰富。房址有半地穴式、地面式和柱洞式,发现少量墓葬,主要为单人仰身直肢葬,还发现有陶器坑、石器坑、兽骨坑等。陶器器类丰富,以夹砂陶为主,纹饰非常发达,包括戳印、压印、刻划、附加堆塑,主要为平底器,有少量圆平底钵,少量罐带耳。器型有盘口高领罐、带耳卷沿罐、圆底钵、深腹钵、侈口杯等。

盐源盆地地处青藏高原东缘、横断山区中段北部,是历史上黄河上游甘青地区经川西高原南下进入云贵地区的民族文化走廊的重要节点。皈家堡遗址新石器时代遗存早段与甘青地区及川西北地区关系密切,晚期遗存广泛分布于金沙江中游两岸地区。它的发现与研究揭示出川西南地区在中国先秦考古研究中的重要地位,对于认识中国西北到西南距今5000年以来的的早期文化互动和人群迁移具有重要意义。

(二)川东北,以宣汉罗家坝遗址、阆中灵山遗址为代表。

罗家坝遗址位于四川省宣汉县,嘉陵江支流渠江流域。木炭碳-14测年数据表明,其新石器时代遗存年代在距今5300~4500年之间。罗家坝新石器时代遗存,是川东地区新石器时代的重大考古发现,特别是发现的细石器遗存揭示了与广元中子铺遗址的可能联系,罗家坝遗址与广元、巴中等地的新石器遗址群一起,正在逐步构建川东北地区新石器时代中晚期的考古学文化序列,为探讨长江上游地区新石器文化的演进格局提供了新的方向。

灵山遗址位于四川阆中市盘龙山支脉灵山上,地处嘉陵江北岸与东河交汇处。2016-2017年发掘,新石器时代遗存位于山腰平地处,海拔高度500米。发现灰坑、柱洞、灶等,文化面貌与川东三峡地区的哨棚嘴文化相近,发掘者推测其年代大体在4500至在5000年前后。灵山遗址是嘉陵江干流中游首次发掘的新石器时代晚期遗存,填补了该地区新石器时代考古学文化研究的空白。

(三)成都平原,以莲花坝遗址、登云城址为代表。

莲花坝遗址,第9-17层出土石制品数量9000余件。第9-12层:细石器遗存(以细石叶、细石核为主,另有加工细石叶的石砧;原料主要为燧石,另有少量玛瑙、脉石英等。)第13-17层:小石器遗存(简单的小型石核-石片-修理石片工具技术,以石片、断块为主;原料以硅质岩居多,另有部分石英砂岩和脉石英等。)

登云城址位于四川眉山东坡区,为新发现的宝墩文化城址,面积约24万平方米。保留较好的东、南、西城墙,北城墙破坏较为严重。调勘发现堆筑城墙、较多陶片、红烧土块、石器等。城墙内碳样测年约4800BC。

四、考古新发现推进“考古中国”项目

谈到考古新发现对“考古中国”项目的贡献时,唐院长从三星堆遗址、登云城址的新发现及川西南、川西北地区若干调查项目为大家进行了介绍。

(一)成都平原

“三星堆新二期”的新发现与认识 以青铜文化著称于世的三星堆遗址,实际上其主体文化遗存上下延续逾2000年,共分为四个大期,其中第一期文化遗存时代为新石器时代晚期,第二、三、四期文化遗存为青铜时代文化,三星堆一期与二期文化遗存之间存在着明显的缺环。

有学者认为,1999年以来在三星堆遗址的多个地点发现了一组新的文化遗存,文化面貌介于三星堆一期和二期之间,2017至2018年又在西城墙中段内侧“河边祭祀遗迹区”的发掘中再次发现这组遗存。除三星堆遗址和鱼凫村遗址以外,成都平原还有33处遗址(地点)发现此类遗存。所谓“三星堆新二期”文化遗存陶器可明显分为两组,共存于不同的地层和遗迹单位。A组是三星堆一期文化(宝墩文化)晚段的常见陶器组合;B组器物常见于三星堆遗址第二至四期,单个器类形态明显早于三星堆二期的同类器。“三星堆新二期”极大地丰富了三星堆遗址的文化内涵,更为重要的是解决了三星堆遗址新石器时代文化遗存与青铜时代文化遗存陶器群的渊源和传承关系。

登云城址的新发现突破了成都平原宝墩文化城址的分布范围,为我们研究宝墩文化时期的文化发展、社会形态和政治格局演进提供了新的重要资料。2016年宝墩遗址外城朱林盘地点的考古发掘,清理出一批宝墩文化时期墓葬、房址、灰坑。朱林盘地点文化内涵单纯,延续时间不长,时代为宝墩文化二期,发现的17座墓葬间无打破关系,分布于房址一侧,应为统一规划的小型家族墓地。朱林盘地点的发掘对认识宝墩遗址外城遗存的文化特征、年代、聚落结构乃至宝墩文化的聚落变迁具有重要意义。

(二)关联项目——川西北、川西南地区

伴随着近年来配合乌东德、白鹤滩水电站等大型基本建设工程考古项目的实施,以及在川西南和川西北地区若干主动调查发掘研究项目的开展,在金沙江干流北岸,城河流域、安宁河流域,盐源盆地的一系列新发现新研究,大大拓展和加深了我们对这些区域先秦时期文化的原有认识,将川西南地区的新石器时代文化的年代前推至距今5000年左右;在川西南地区新石器时代最早文化中明晰出来自川西北地区、西北地区仰韶文化晚期、马家窑文化传统的强烈影响;构建出川西南地区新石器时代晚期考古学文化的谱系及其互动联系;川西北地区新的仰韶晚期文化遗存的新发现,为进一步研究成都平原宝墩文化的来源问题提供了新线索。

五、面向未来的长江上游史前

最后,未来的长江上游史前考古何去何从,唐院长分享了他的看法。

(一)实证百万年人类史,推进长江上游与青藏高原人类起源与发展研究。

继续开展四川旧石器专项调查,对稻城皮洛、资阳蒙溪河等重点遗址进行考古发掘:建立青藏高原古人类研究中心(皮洛)重点研究基地,分析古人类对不同环境的适应模式、技术文化特点,探讨东、西方古人群迁徙、扩散、交流的过程及动因。

(二)丰富一万年文化史,完善四川地区新石器时代文化谱系构建。

持续开展六江流域考古调查,着力寻找新石器时代早中期遗址,全面了解四川新石器时代早中期文化面貌;持续开展莲花坝及相关区域新石器时代遗址考古发掘与研究工作。

(三)深化四川盆地社会复杂化进程研究。

持续开展登云城等新石器晚期城址考古发掘研究工作;运用多学科方法,充分运用现代科技手段,重视人地关系的研究;联合国际国内一流机构,聚焦更广阔视域下的区域文明起源研究,深入分析比较四川及相邻地区早期文明起源与发展模式,研究其互动影响,实证中华文明多元一体。

(四)加强横断山区考古调查发掘,研究南北早期文化互动和人类迁徙。

经过多年在川西地区的工作,尤其是近年来川西南地区一系列先秦时期考古新发现,明显可以看到西北地区和西南地区在先秦时期存在广泛的文化联系,其背后的文化互动和人类迁徙现象值得进一步研究。

岷江上游考古历来是古蜀文明探源工作的重点区域,计划继续强化岷江上游地区考古调查与勘探工作,对茂县沙乌都遗址进行重点勘探试掘,该遗址的文化内涵与成都平原宝墩文化关系密切。

川西南是西北古代文化进入云南的节点,同时也是古蜀文化对云南地区和东南亚地区扩散的重要区域,近年的考古新发现,已显城河流域在沟通云南西北部与川西南地区古代文化扮演着重要地位。目前我院正在安宁河流域、城河流域开展考古调查勘探工作,计划对安宁河上游和下游考古地面考古调查,中游地区进行区域系统调查。

(五)关注金沙江中游新石器时代文化圈的研究。

通过横断山区这一南北文化互动的走廊,西北地区的马家窑文化和仰韶文化传统深度影响并参与了金沙江中游地区最早的新石器时代文化构建,其后在距今4500-3300年,金沙江中游地区逐渐形成了独具本地区域特征的文化传统,其内部结构和联系有待于进一步深入研究。

讲座结束后,主持人贺云翱教授进行了总结并感谢唐飞院长为大家带来的精彩讲座。随后在交流提问环节中,唐院长耐心细致地为线上线下的同学们答疑解惑,师生们再次以热烈的掌声对唐院长此次精彩的讲座表示感谢。